互联网新闻信息许可证服务编号:61120190002

陕西互联网违法和不良信息举报电话:029-63907152

2025-11-24 14:25:11 来源:西安科技大学高新学院

个人成就

2022-至今发表期刊论文10余篇,4项实用新型专利;

主持科研项目《西北地区既有农宅能效提升策略研究》已结项;

参与省厅课题2项;

指导学生参与陕西省大学生创新训练计划项目1项;

2022-2023学年教师教学创新比赛(讲课)一等奖;

2023-2024年度优秀教师;2023年度“优秀员工”;

2023年获第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛优秀指导教师称号;

2024、2025年连续两年被评为中国国际大学生创新大赛优秀指导教师;

2023年第十三届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛优秀指导教师;

2024年第十四届“挑战杯”大学生创业计划竞赛优秀指导教师;

2024年陕西省第八届中华职业教育创新创业大赛优秀指导教师;

2025年第十三届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛优秀指导老师;

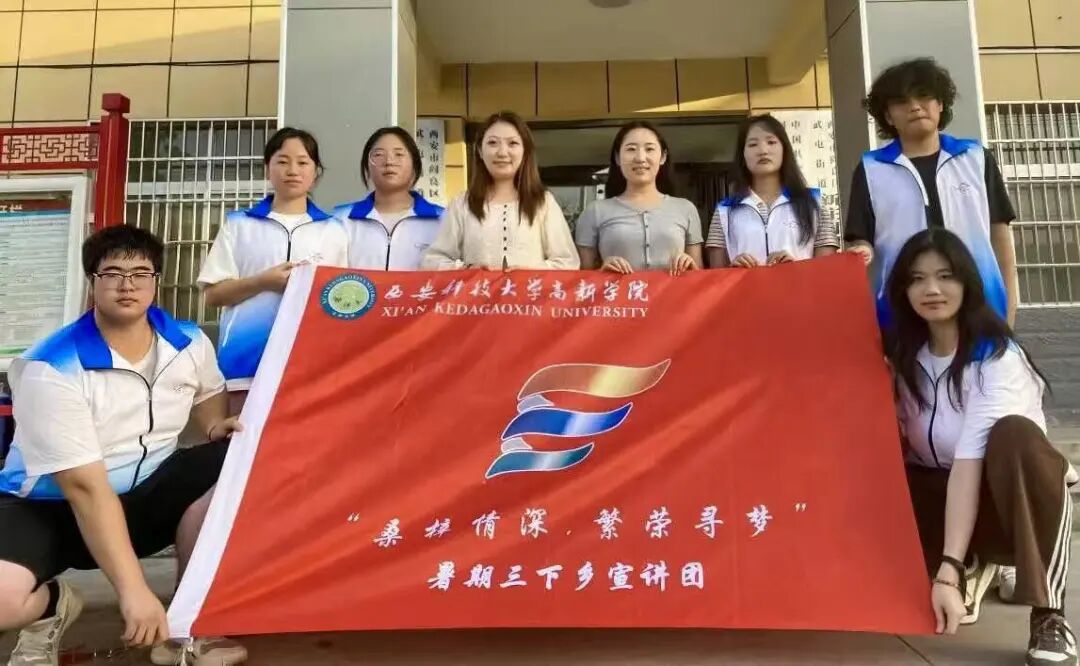

2023、2024年连续两年被评为暑假“三下乡”社会实践优秀指导教师;

2024-2025学年“五·四”“挑战杯”优秀指导教师。

指导学生获奖

2023年指导学生荣获(以下均为第一指导老师):

①A+类竞赛:第十四届“挑战杯”陕西省大学生学术科技作品竞赛省级一等奖(此赛事取得历史性突破);

②A+类竞赛:第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛红色专项省级特等奖(此赛事取得创校以来历史性突破);

③A+竞赛:第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区省级铜奖(红旅赛道)。

2024年指导学生荣获(以下均为第一指导老师):

①A+类竞赛:第十二届“挑战杯”陕汽集团陕西省大学生创业计划竞赛省级银奖2项;

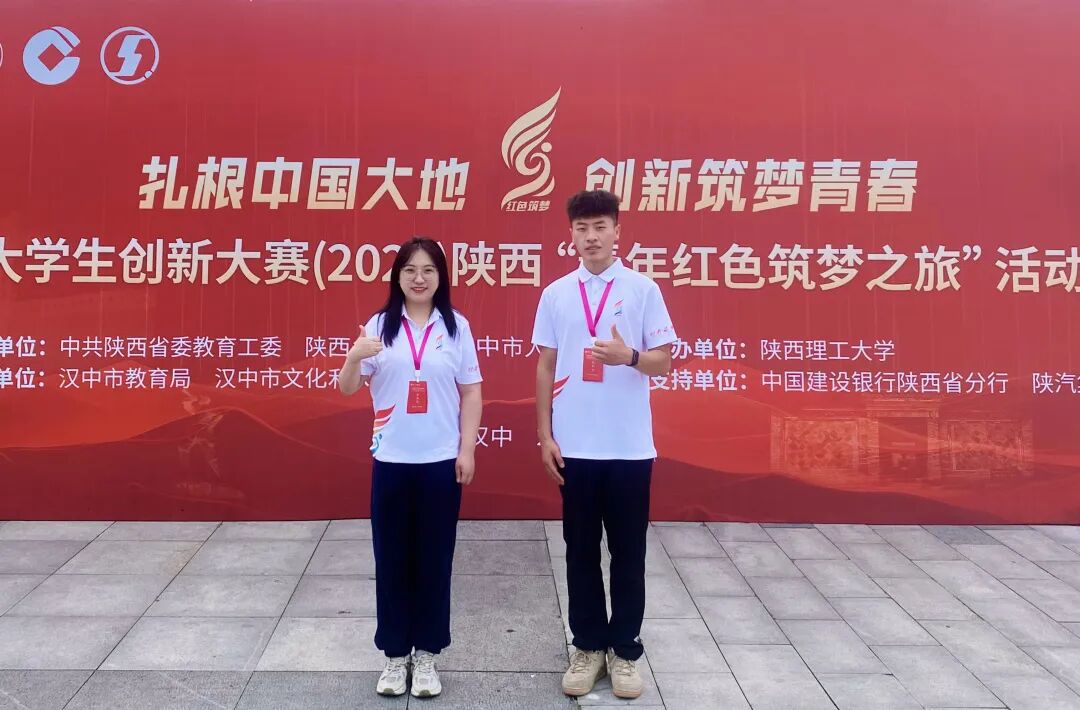

②A+类竞赛:中国国际大学生创新大赛(2024)陕西赛区省级铜奖2项(青年红色筑梦之旅赛道);

③陕西省第八届中华职业教育创新创业大赛(本科组)二等奖;

④2024年“双百工程”陕西红色旅游助力乡村振兴创意策划大赛最佳团队奖2项。

2025年指导学生荣获(以下均为第一指导老师):

①A+类竞赛:第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛主体赛国家三等奖;(取得创校新突破);

②A+类竞赛:第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛省级一等奖、二等奖;

③A+类竞赛:中国国际大学生创新大赛(2025)陕西赛区省级银奖(青年红色筑梦之旅赛道);(此赛道取得历史性突破);

④A+类竞赛:中国国际大学生创新大赛(2025)陕西赛区省级银奖(高教主赛道)。

△ 李华君老师部分获奖证书

青椒说

在西安科技大学高新学院

有这样一位青年教师

她带领学生穿梭于课堂与乡野之间

将课本上的公式定理转化为

解决实际问题的利器

三年来,她和团队指导学生获得

国家级省级奖项30余项、校级奖项30余项

实现了学校在多项A+类竞赛中的历史性突破

她就是科技与工程学院

智慧管理教研室的李华君老师

今天,一起走进她的实践教学世界

近三年来,我和团队带着学生在实践与竞赛中慢慢积累,目前已拿到国家级以及省赛奖项30余项,校级奖项30余项,项目入选省级大学生实践创新项目等。

①如果说传统课堂是“把知识装进学生脑子里”,那项目和竞赛驱动的模式,就是“让学生把知识用出来”——这是最大的优势。比如讲《工程经济学》中给大家讲到的盈亏平衡或者是投资回收期,就可以运用在项目中,用调研回来的真实数据去计算。这个过程中,他们不仅把公式记牢了,更明白“为什么要学这个公式”“学了能解决什么问题”。《土木工程概论》时,课本里“结构稳定性”只是理论公式,但做新庄村大棚加固项目时,学生要拿着卷尺测原有大棚的钢架间距,在暴雪天去现场观察积雪对大棚的压力,还要用CAD 画加固图纸,甚至得跟农户算“加固成本和收益”的账。

△李华君老师上课讲解

②我最想让学生收获“三种能力”:一是落地能力,比如设计污水治理方案时,不能只画漂亮的图纸,还要考虑农户能不能承担成本、当地有没有合适的施工材料;二是抗挫能力,今年上半年有个竞赛,我们的大棚方案在答辩时被评委质疑“抗风性不足”,学生当场就慌了,但后来我们一起回村里测风速、改方案,再提交时反而拿到了更高的分数——这种“从挫折里找办法”的经历,比任何考试都珍贵;三是共情能力,以前有学生觉得“乡村实践就是完成任务”,但跟农户聊过“种了半年的农作物因为大棚塌了全烂了”之后,他们才真正明白“我们的设计关系到别人的生计”,这种责任感是课本教不会的。

△李华君老师带领团队参加比赛

①乡村振兴从来不是“单专业能扛下来的事”——就像新庄村要发展甜瓜产业,光有我们城建系的学生设计大棚还不够:得有农学专业的学生测土壤肥力、有包装设计专业的学生做礼盒、有数据专业的学生分析销售数据、甚至需要汉语言专业的学生帮村里写宣传文案。跨学科就像“拼拼图”,少一块都成不了完整的图景。比如之前帮村里做文化墙,学城乡规划的学生想按“规范”做对称设计,学视觉传达的学生想加农户喜欢的“农耕插画”,一开始吵得不可开交,但后来一起去跟村里的老人聊,知道“老槐树是村里的象征”,最后把老槐树画进对称框架里,既合规又受农户喜欢——这就是跨学科的价值:不是“谁听谁的”,而是“一起找最优解”。

△李华君老师作赛事分享

②引导学生协作时,我有个小方法:先让大家“亮家底”——每次组队,我会让不同专业的学生用“大白话”讲自己的专业能做什么,比如学给排水的学生说“我能让污水变干净,浇菜地不烧苗”,学造价的学生说“我能算清楚每个项目要花多少钱”,先打破“专业壁垒”;然后分“小任务”,比如让土木和设计专业的学生一起负责“农产品仓储棚”,土木学生算承重,设计学生做外观,每周开“碰头会”时要求“必须用对方能听懂的话讲进度”,避免“自说自话”。慢慢下来,学生不仅学会了跨专业合作,还能主动补其他专业的知识——有个学土木的学生,现在居然能看懂包装设计的草图,还会跟设计专业的同学聊“礼盒的承重能不能装下 10 斤甜瓜”。

△李华君老师与学生团队讨论项目

学校与新庄村的合作是“双向匹配”的结果:一方面,学校师生知晓阎良甜瓜的优势,了解到新庄村作为乡村振兴试点村,存在大棚老旧、农产品无品牌、污水乱排三大“痛点”;另一方面,团队有“乡村人居环境优化”项目基础,且新庄村距学校仅40 分钟车程,便于学生实地推进项目。双方对接后一拍即合,确定合作。

前期工作分“三步走”:一是“纸上调研”,查阅新庄村村史、产业数据、政府规划文件,并参考关中地区乡村振兴案例;二是“实地走访”,连续3 周周末带队入户调研,且调研跨越四季、持续三年,覆盖陕南、陕北、关中等20 余地,记录20 多本笔记,收集到农户反映的大棚漏风、污水沟异味等问题;三是“需求清单”,将农户需求与专业能力对应(如大棚抗风对应土木工程、污水治理对应环境工程),制定详细计划后推进项目。

△李华君老师带领学生进行实地调研

调研中最大困难是农户初期不信任,如王大爷曾质疑学生能否治理污水沟。团队转变思路,先帮王大爷调整大棚通风口、测土壤肥力,赢得信任后,王大爷主动带动其他农户参与。这让学生明白,乡村实践需“蹲下身子当朋友”,而非“居高临下给方案”。

新庄村“大棚优化 + 农产品包装”组合项目成果显著。

大棚优化方面,针对村里12 个老式竹竿大棚抗灾能力差、冬季常坍塌致农户损失的问题,团队运用“结构力学”知识,设计“轻量型角钢加固方案”:在原有框架加角钢支撑、换抗风PE 塑料膜,成本比重降低 60%。去年西安暴雪,12个大棚无损,农作物存活率从 70% 提至 95%,农户损失减少近 8 万元,农户直言“不用怕下雪,能安稳卖钱”。

△李华君老师带领团队调研实践

农产品包装方面,新庄村甜瓜品质佳但用塑料袋装、卖相差、售价低。团队联合包装设计专业学生,推出印Q版小人物、带“溯源”标签的精美礼盒,提升品牌感。包装升级后,农产品售价上涨,去年冬天销量增 30%,3户农户年收入破10万元,较往年多赚4万余元,学生对此成就感十足,直言切实体会到“乡村振兴”的意义。

对团队而言,最大收获是“教学相长”:学生实践中遇到的“低成本兼顾大棚抗风性”等问题,倒逼教学内容更新,如今讲授《工程经济学》时融入新庄村案例,课堂更具温度,学生听课更投入。

△李华君老师带领团队与村庄建立合作

带学生做实践这三年,每个孩子的蜕变都让我记在心里,有几个故事至今想起来都特别感慨:

价专2104班柳柯作为我带的第一届学生,他不仅成功专升本,目前正全力备战今年 12 月的考研。最初以综合评价入学的专科生身份,柳柯在学习上始终带着不自信,直到他带领团队赴长安大学参赛——与全省各院校优秀学子同台竞技的经历,以及最终拿下的亮眼成绩,彻底改变了他。站上领奖台时他感慨:“原来我只要踏实干、善于发挥长处,也能和别人一样优秀。”这份从竞赛中淬炼出的“不服输钻研劲”,成了他后来攻克专升本难题、备战考研的核心动力:遇到难懂的专业课,会像打磨竞赛方案般反复查资料、找思路;累到想放弃时,翻出当年比赛照片就能重新振作。

△柳柯参加大学生创新大赛

造价2101班刘雨倩如今已是准研一学生,她的考研方向“既有建筑节能与零碳建筑”并非凭空选择,而是从实战项目中“找到”的。此前参与既有建筑节能改造项目时,她跟着测建筑能耗、用模拟软件优化保温方案,逐渐发现“课本里的‘节能指标’能真让老房子更省电、环保”,由此生出浓厚兴趣。考研复试时,她没讲空泛理论,而是条理清晰地分享项目中“用软件算能耗、调整保温层厚度”的细节,引得面试官接连追问项目实操,最终获“真懂行”的认可。她直言:“没做过这个项目,我可能至今还不知道自己想研究什么。”

△刘雨倩参加挑战杯

工管2301 班的施鹏程在担任“大棚优化项目”负责人期间,实现了从“会组织”到“能落地”的核心成长。项目初期,面对需协调团队、村庄等多方的复杂场景,因任务分配不当、衔接不畅,项目推进陷入被动,他也承受不小压力。但他迅速调整:团队内明确成员“需求收集、进度跟踪”的具体职责,提升协同效率;沟通上主动牵头对接村庄,同步团队进展,摸索出平衡多方的沟通方式。后续遇到突发状况,他能沉着牵头梳理问题、调配资源,抗压能力明显增强。此次项目不仅让他将《工程项目管理》中“进度控制”“沟通协调”的理论转化为实际能力,更帮他明确了职业方向。

△施鹏程参加国际大学生创新大赛

造价2201班吴关冰泠在大一刚入校时,就加入团队做项目,起初还是懵懵懂懂的学生,两年间却快速成长为能独当一面的项目负责人——不仅熟练运用各类专业软件、制作精美PPT,还能带领13人团队推进工作。今年,她作为五四“挑战杯”优秀学生代表,站在全校师生面前分享竞赛故事,台下掌声热烈,展现出与初入队时截然不同的自信与能力。

△吴关冰泠作为优秀学生代表发言

学校为实践提供全方位“实在”支持:一是经费支持,设专项“三下乡”实践经费,可报销调研交通、资料打印等费用;二是场地支持,非教学时段可申请借用教室,供学生画图、讨论方案,还能集中摆放调研素材以梳理思路;三是专业指导支持,校级比赛会邀请校外行业专家任评委,针对项目技术细节、落地可行性提具体建议,助力少走弯路。

这种实践教学模式对“我”形成“双向深化”影响:一方面,课堂教学更“活”更落地——以往讲授《工程经济学》《绿色建筑》等课程,多围绕课本理论与抽象公式,学生理解有距离感;如今将乡村实践、竞赛中的真实项目转化为教学案例,如用农户住房改造数据演示成本核算公式、以乡村公共空间绿色设计案例讲解节能原理,显著提升学生参与感与理解度。另一方面,“我”的个人成长更有方向——深入乡村实践后,更清晰认识到高校教师“教学 + 服务社会”的双重责任,不再局限于课堂传知,而是更主动思考如何将专业知识转化为解决实际问题的能力(如帮乡村优化建筑方案、控制建设成本等),“知识落地”也让自身专业认知更深刻。

△学生们在学校进行直播实践

△李华君老师带领同学参加“三下乡”

我想跟同学们说三句话:

第一句是“别怕‘小’,先从身边的小事练手”。很多同学觉得“实践要做大事”,其实不然——比如学设计的同学,能帮社团优化活动海报的排版;学财会的同学,可帮家人梳理每月收支账单;学土木工程的同学,能帮家里亲戚看看老房子的墙体有没有开裂。这些“小事”不用等机会、不挑场景,既能帮你熟悉专业工具、积累实操经验,还能慢慢建立信心,等真的接触大项目时,自然不会慌。

△李华君老师指导学生

第二句是“主动‘跨’,别把自己困在专业里”。可以多去听其他专业的选修课,比如学土木工程的同学听包装设计课,会发现“乡村规划不仅要考虑房子怎么建,还要考虑农产品怎么卖”;学计算机的同学听管理学课,能明白“写程序不光要功能达标,还要考虑团队协作效率”。也可以组队参加跨专业竞赛,哪怕只负责其中一个小环节,比如给项目做数据整理、写流程报告,都能看到专业之外的视角,学到新东西。

△李华君老师指导学生

第三句是“学会‘听’,在沟通中找方向”。做实践不是“自己闷头干”:去乡村调研要认真听农户的需求,比如他们更在意住房的采光还是储物空间;在校园里做小组作业,要耐心听队友的想法,比如有人觉得方案太复杂,有人想加个实用的小功能。很多时候,好的方案不是“硬想出来的”,是在一次次沟通里,把不同需求、不同想法拼起来的,越听越能找到落地的方向。

最后想跟大家说:“青椒”教师和大家一样,都在“边学边做”。我们愿意陪着大家一起去尝试实践、去接受犯错、去慢慢成长。其实实践的意义很简单——把课堂上学的知识用在实处,让自己的努力能帮到别人,哪怕只是解决一个小问题,这份价值都很珍贵。

△李华君老师指导学生

采访结束时

李华君老师匆匆赶往教室

那里还有一群学生在等着她

讨论下一个乡村项目

看着她远去的背影,忽然明白:

真正的教育,从来不只是知识的传递

更是生命的点燃

而在西安科技大学高新学院

这样的点燃正在发生——

在校园中、乡野间、竞赛场上……

更在每一个渴望成长的年轻心灵里!