互联网新闻信息许可证服务编号:61120190002

陕西互联网违法和不良信息举报电话:029-63907152

2025-11-14 10:19:28 来源:阳光网-阳光报

人工智能,究竟改变了你多少生活习惯?

清晨,你对着手机说“播放新闻”,语音助手会帮你自动开始播放;中午,打开外卖APP,它会根据你的口味偏好推荐餐品;夜晚,扫地机器人帮你省去打扫房间的麻烦,智能灯光和窗帘会自动调节明暗与开合……

十年前,AI还只是科幻小说里的畅想,如今,AI早已像水电煤气一样,一步步潜入我们日常生活的毛细血管。

它正在重塑我们的生活习惯和方式,成为这个时代逐渐离不开的科技“空气”。

因此,在这场智能浪潮中,不少高校都开设了人工智能专业,这其中,就有西安外事学院。

2025年10月,西安外事学院工学院对外宣布,人工智能本科专业已顺利获批,工学院正式进入专业招生阶段。

你可能会好奇,在众多开设此专业的高校中不乏“双一流”名校,西安外事学院工学院设立此专业也不算早,他们有什么不一样?

答案是:他们手握一套独特的育人“密码”。

早在人工智能本科专业之前,工学院就已经在多年的办学过程中,摸索-实践-形成了一套独特的育人模式,即项目式教学+学生社团+学科竞赛三位一体。

这样的教学模式,让各专业的学习不再是纸上谈兵,而是把学生带进了一座把企业、课堂、社团、赛场全都打通的“未来工程师训练营”。

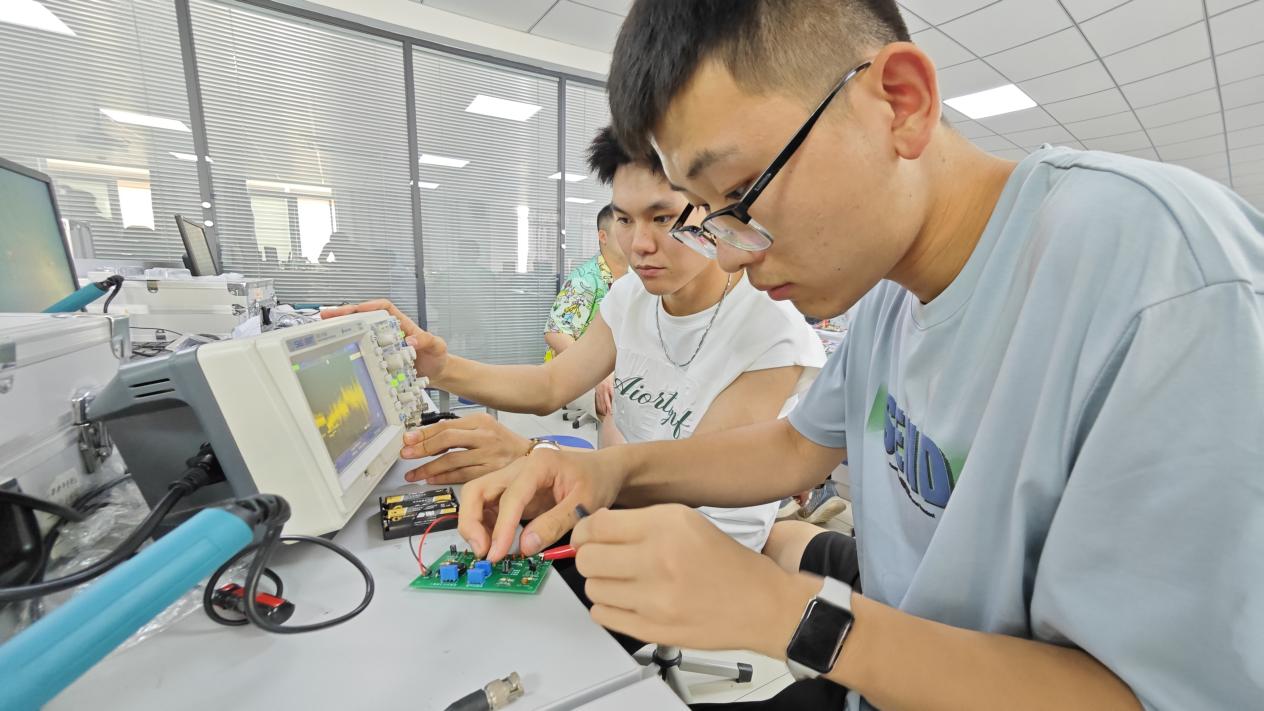

在工学院,学生还没毕业就已经参与企业真实项目的开发;课余时间,他们在24小时开放的实验室里燃烧热爱;到了赛场上,他们屡次捧回国家级、省级大奖。

项目式教学+学生社团+学科竞赛三位一体的育人模式和丰硕成果,在向学生、企业、社会宣告:工学院培养的不仅是懂理论的学生,更是明天就能上手的工程师!

日常训练——项目式教学

让课堂直连产业一线

学习的最终目的是解决实际问题,而不是把教材的文字看懂。西安外事学院工学院深谙此道,他们不把学生困于教室,不让知识只从老师口中讲出,而是把“课本”搬进企业。

多年来,工学院已在人工智能、电子信息、大数据、软件开发、物联网等行业,与省内外多个企业形成校企合作,共建基地、共研课程、共讲知识。

从这里毕业的学生刚走进社会时,不会有一头扎进迷雾的虚无感,更不会有“我能干啥”的疑问。还在上学时,他们就可以在企业、校内双导师护航下,直接真实地参与企业项目研发,知道自己会干什么、能干什么了。

比如工学院的机器人工程专业就在教师带领下,参与了企业委托或联合开发的智能仓储机器人设计、移动机器人集成设计、果蔬采摘视觉识别等项目。

在这个过程中,企业导师会带领各小组学生设计方案、完成各功能模块的任务,在动手中发现、提取此类项目所需的技术知识;同时,校内导师会负责解答学生在参与项目中遇到的理论知识。

双管齐下,学生习得的不是“老师说得都对”,而是分析解决实际工程问题的实用能力。拿咱们一句俗语来说就是:人教人教不会,事教人一下就会了。

而除了让学生直接上手项目,在校内课程上,也有企业的参与。

高校育人,本质上还是为了给企业、社会输送能解决问题的优质人才。所以工学院的课程设计直接从“企业会给学生什么岗位”倒推,针对此岗位所需的能力,专门为学生设置专业技术课程。

就连基础课程,比如高数、大学物理,都不再是冷冰冰的数字计算,而是从国防或民用运输这样的实际角度去讲解这些基础知识会用到哪些问题上。此外,大一就会进行测试,优秀学生可以选择是否进入学院专开的考研班或工程应用班。项目式教学的目的,就是让学生从入学就明确目标,学有所用,不会迷茫“我学这个能干什么?”

兴趣共同体——学生社团

让兴趣成为创新孵化器

对于工学院的学生来说,项目式教学“课堂”的结束,不过是另一段更精彩探索的开始。

在帮助学生寻找“我能做什么”的过程中,为了激发他们的探索热情,工学院自己就开设有11个专业社团。

DeepSeek科创社、网络安全社、机器人创新社团、机器人协会……都有对应的指导老师,实验室也为社团24小时开放,同学们因为相同的兴趣汇聚在一起,充分发挥天赋与想象力,做出更有趣的事。

就在前不久,脉冲科技社就举办了一场别开生面的“趣味实验之点亮第一颗电容”主题特色培训活动。

没有枯燥的照本宣科,当反接电容瞬间出现的爆炸、鼓包现象具象出现在眼前,在同学们纷纷动手操作的过程,那个原本抽象的物理概念,变成了指尖真切无误的肌肉记忆。

在这里,知识不是被灌输的,而是在一次又一次的“好玩”中,自己“长”出来的。

工学院社团的成功还体现在传承性、可持续性。除了校内学长学姐“传帮带”以外,从2019年开始,就陆续有从社团走出去的毕业生回来反哺社团和学院。

计算机科学与技术2013级孙博仔,毕业后就为自己就职的西安欧鹏互联科技有限公司和学院牵线搭桥,与计算机系签订了校企合作,让更多学弟学妹可以享受到项目式教学,而他自己,也成了社团的校外指导老师。

兴趣在社团里萌芽,技能在实战中成熟,人才最终输送到产业前沿,然后又以校企合作或校外导师的方式反哺学院、社团。就这样,一条从校内到校外的良性循环链形成了。

在这种浓厚氛围下,自然而然会结出硕果。不同社团同学都会积极参加各类省级甚至全国范围内的学科竞赛并拿到优异成绩,学院为了鼓励和支持,每学期也会根据学科竞赛成果和参加活动次数颁发优秀社团奖。

社团,不仅是无数创新梦想的策源地,也是护航学生冲向学科竞赛这样更大舞台的实践平台。

实战——学科竞赛

赛场见证成长

光说不练假把式。学科竞赛,就是工学院学子真正的“练兵场”和“试剑石”。

在这里,备赛不是考前突击,而是日常教学的自然延伸。当很多学生还在为理论知识如何应用而迷茫时,工学院的同学们已经带着他们从项目式教学中锤炼出来的扎实功底,从社团活动中萌发的创意,走向了竞争激烈的省级甚至是国家级赛场。

就在前不久的中国国际大学生创新大赛(2025)陕西赛区省级复赛中,工学院学子就斩获金奖1项、银奖3项、铜奖10项的优异成绩。且这项金奖,为全校唯一一项金奖。

此外,第三届西安市科学实验展演大赛一等奖;2025年全国大学生电子设计竞赛二等奖1项、三等奖2项;2024陕西省TI杯大学生电子设计竞赛一等奖……

太多优秀成绩背后,不是横空出世的天才,而是一套环环相扣、运转成熟的体系在强力支撑。

设立11个学科竞赛基地,由40多位工学院博士、导师带队,指导学生参与学科竞赛。

在工学院,你常常能看到一群本科甚至专科学生,围绕在学院的导师和博士身边,热烈地讨论着一个省级甚至国家级的学科竞赛项目,他们每年都能申报5项以上国家级、20多项省级大学生创新创业训练项目。

工学院还设有小学期,每个系都会为了学科竞赛开设创新课程,不仅有企业专家被请进学校,暑假里,校内老师每晚也雷打不动地对参加数学建模大赛的同学进行线上培训。

而这一切的根基,在于对教师队伍的持续赋能。

工学院深信:人才培养的根本在于教师。教师的水平能力直接影响学生,因此,学院不仅投入数十万购置先进仪器,支持教师参加行业竞赛和教学能力大赛,还与华为等头部企业合作,送老师去参加前沿技术培训。

于是,我们看到了一个充满活力的良性循环:优秀的博士、企业导师、校内导师带来真实的项目和前沿的视野,通过项目式教学将知识和能力赋能给学生,让学生们在社团中滋养兴趣,最终在学科竞赛的赛场上将这一切转化为耀眼的成果。

工学院构成了一个从“日常训练”到“兴趣共同体”再到“实战”的以提升学生创新实践能力为目的的完整创新人才培养链条。

/

学生和老师都在各项竞赛中获得优异成绩,国家奖学金评审中工学院满足条件的学子成倍数增加,甚至有专科学子——2024级大数据技术专业李文珂与工学院多功能材料中心马雄风博士团队共同投稿SCI……

这一切耀眼的成绩都在说明,工学院的项目式教学+学生社团+学科竞赛这三股丝线被巧妙地编织成一条坚韧的成长绳索。

它托举着每一位怀揣梦想的学子,让他们从“知道是什么”的课堂,平稳渡往“解决真问题”的未来。

因此,无论是人工智能专业,还是其他各专业,我们都有足够的理由相信,西安外事学院工学院能够培养出更具创新意识、更具动手能力的专业人才。

当夜幕降临,工科实验楼里那些依旧亮着的灯,照亮的不只是一个电路板或一行代码,更是一群年轻工程师的梦想起点。

来源:西安外事学院