互联网新闻信息许可证服务编号:61120190002

陕西互联网违法和不良信息举报电话:029-63907152

2025-10-22 14:27:55 来源:群众新闻

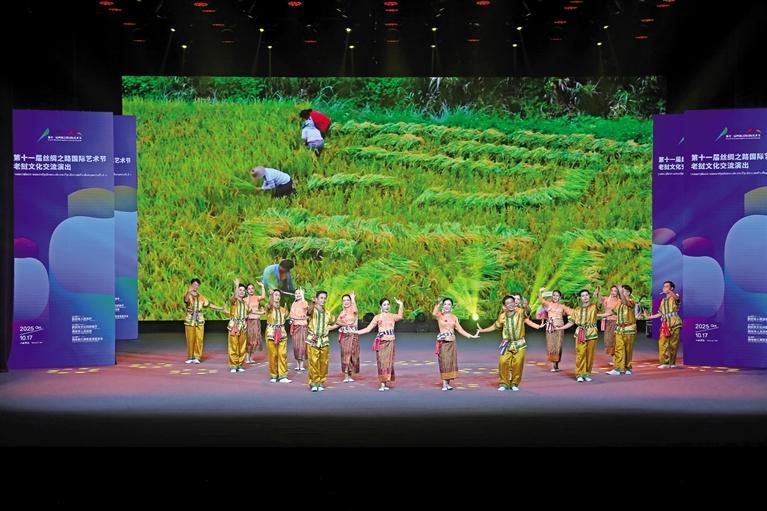

10月17日,第十一届丝绸之路国际艺术节老挝文化交流演出现场,来自老挝的艺术家用精彩的表演展现老挝文化的独特魅力。 群众新闻记者 柏桦摄

西安城墙,厚重历史在此具象。

巍巍秦岭,华夏文明根脉彰显。

丝路起点,文化的开放与包容由来已久。

2020年4月23日,习近平总书记在陕西考察时强调,陕西是中华民族和华夏文明重要发祥地之一。要加大文物保护力度,弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,培育社会主义核心价值观,加强公共文化产品和服务供给,更好满足人民群众精神文化生活需要。

“十四五”以来,陕西深入学习领会习近平文化思想,贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,坚定文化自信,坚持以人民为中心,赓续历史文脉,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,书写了绚丽多彩的文化篇章。

以文传脉 绽放时代光彩

黄帝陵轩辕庙内,五千岁的黄帝手植柏苍劲挺拔;秦始皇帝陵博物院里,兵马俑面颊上仍能看到千年前工匠的指纹;巍巍宝塔山静静矗立,见证历史沧桑;和合南北、贯通东西的秦岭,承担着中国生态空间中最核心的生态功能区的使命……三秦大地上,这些中华文明标识蕴含着中华民族的根和魂。

2024年9月10日,在宝鸡青铜器博物院内,习近平总书记在镇院之宝何尊前驻足凝视。

习近平总书记强调,中华文明五千年,还要进一步挖掘,深入研究、阐释它的内涵和精神,宣传好其中蕴含的伟大智慧,从而让大家更加尊崇热爱,增强对中华文明的自豪感。

拥有如此丰富的文化资源,陕西如何守护好、利用好?

8月11日,省委十四届八次全会审议通过的《中共陕西省委关于加快建设文化强省的意见》明确,加强文化遗产系统保护、整体保护,注重保持历史的真实性、风貌的完整性和生活的延续性,努力在赓续历史文脉中推进文化创造,在传承中华文明中推动文化进步。

从陕北高原到秦岭山麓,放眼三秦大地——

秃尾河北岸的石峁古城,泾河流域的旬邑西头遗址,秦岭南麓的南郑疥疙洞旧石器时代洞穴遗址、洛南夜塬遗址,无不为中国古人类演化和文化发展的研究提供着重要依据。

5.4万余处不可移动文物、800余万件可移动文物、360多座备案博物馆……中华文明的博大精深凝练其中。

农民家庭会、红色故事会等宣讲品牌在全省落地开花,革命纪念馆、红色展馆成为凝心铸魂的大课堂,文明实践宣讲与公益电影放映、文化惠民演出相结合……时代主旋律在三秦大地唱响。

“时代楷模”延安市宝塔区宝塔消防救援站的故事广为传播,“人民医护工作者”路生梅的事迹感动了千千万万人。17名“全国道德模范”、1750名“三秦楷模”、727名“中国好人”、1749名“陕西好人”……这些践行社会主义核心价值观的典范,彰显着榜样的力量。

以文润心 书写为民答卷

10月15日,西安市长安区上王村广场,“秦腔·秦岭”主题文化活动正式开场,广场成为惠民演出的舞台。

10月17日,咸阳市秦都区汇通夜市,霓虹闪烁,乐声悠扬。每个周末,这里都是群众音乐会的现场。

近年来,陕西持续提升文化服务和文化产品供给能力,增强人民群众的文化获得感、幸福感。

文学陕军、西部影视、长安画派、陕西戏剧、陕北民歌等文化品牌各具特色,《国家至上》《长空之王》《主角》等一大批优秀作品持续涌现。文学陕军斩获国家级重要文学奖项50多个,西部影视2015年以来捧回130多项国内外大奖,陕西戏剧荣获精神文明建设“五个一工程”奖、文华大奖20多项。

基层文学艺术创作蔚然成风,外卖骑手、建筑工人等纷纷用文字讲述真实生活;村民登上村晚、村超、村光大道,将生活劳动场景搬上多彩舞台。“新大众文艺”理念在陕西诞生,新文艺群体组织“西安市文艺两新联合会”从西安出发。

119家公共图书馆、119家文化馆、2万多个基层综合性文化服务中心、2700多个新型公共文化空间,让“十五分钟文化便民圈”初步成形。1500多座非遗陈列展馆、传习所建成开放,265家省级非遗工坊累计带动就业超12万人次。

在陕西各地,深厚的历史文化积淀焕发出新的活力,以全新的形式和样态赋能城乡发展,促进精神文化生活共同富裕。

在西安市鄠邑区,蔡家坡村是艺术气息浓厚的“乡创空间”,也是文艺赋能乡村振兴的全国基层公共文化服务高质量发展典型案例。

在安康市镇坪县,紧密型城乡公共文化服务共同体的建设为推进城乡公共文化服务一体化蹚出了一条新路。

在榆林市佳县,赤牛坬村改造利用传统村落,打造出中国乡村旅游模范村。

中华优秀传统文化的活力在三秦大地奔涌。

以文兴业 激发创造活力

到秦始皇帝陵博物院见证世界第八大奇迹,在长安十二时辰主题街区“一秒入唐”,在西安的大街小巷来一次Citywalk……行走在千年古都的美国游客伯纳德竖起大拇指:“这真是一次非常美妙的体验。”

“让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。”2024年5月17日,全国旅游发展大会召开,习近平总书记对旅游工作作出重要指示,擘画“诗和远方”美好图景。

这一美好图景,在三秦大地铺展出动人的新画卷——

100个乡村旅游精品主题村成为游客竞相前往的“度假区”;中亚人文旅游班列架起中国与中亚国家文化交流合作的桥梁。

2024年,全省重点文旅产业链营收8638亿元,同比增长11.7%;接待国内游客8.17亿人次,旅游收入7668亿元;全省21万余户文旅经营主体带动超百万人就业。

陕西守正创新,推动文化体制机制改革不断深入——

陕西省图书馆高新馆区依托“两权分置”改革创新,短短3年成为公共文化服务现代化转型的样本。

陕西人民艺术剧院持续深化体制机制改革,入选2022—2023年度文化和旅游领域改革创新二十佳案例名单。

……

当“奇思妙想”付诸实践、文旅资源成功“变现”,陕西在创新创造中走向世界——

今年5月,中国(陕西)电影展携5部陕西电影亮相第78届戛纳国际电影节。陕西省电影行业协会会长赵安表示:“这是陕西电影的文化输出,也是陕西文化‘走出去’的生动实践。”

在国外“出差”的兵马俑、走出国门的安塞腰鼓、在法国巴黎进行线上展播的舞剧《青铜》、登上世界舞台的华阴老腔,陕西一次次跨越山海的展示,为中国文化“出海”写下新的注脚。

丝绸之路国际艺术节、丝绸之路国际电影节等搭建起国际文化交流合作平台;“国风·秦韵”“丝路春晚”“丝绸之路万里行”等文化品牌不断擦亮;11个“游陕西”境外社交媒体官方账号已获得5.5亿次点击互动。

站在新的历史起点,向着2035年建成文化强国的宏伟目标,三秦儿女将继续坚定文化自信,勇担文化使命,进一步全面深化改革,不断加快文化强省建设步伐,为谱写中国式现代化建设的陕西新篇章作出新的更大贡献。(群众新闻记者 柏桦 师念 赵茁轶)

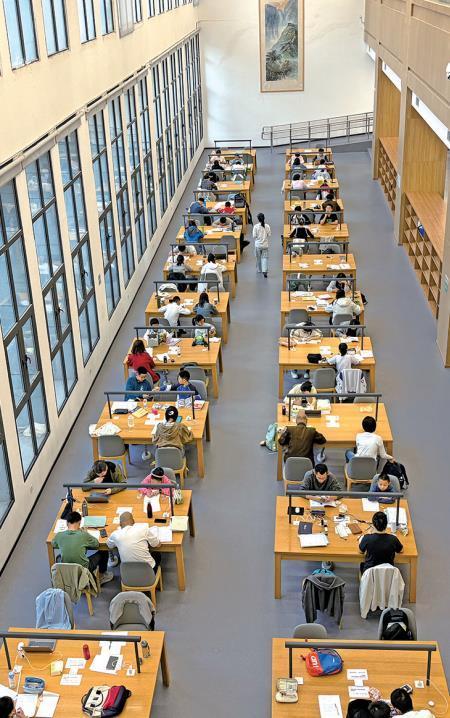

我是见证者 | 带领省图高新馆区走出创新路径的周云岳和同事们正在探索——“让这座‘百科万能’图书馆更好服务读者”

陕西省图书馆高新馆区一角(资料照片)。 陕西省图书馆供图

从拔地而起的城市文化新地标到满足市民文化生活需求的文化中心,当周云岳谈起陕西省图书馆高新馆区的建设发展,一幕幕过往仿佛就在昨天。

2021年8月,为了加快推进省图高新馆区建成投用,建设施工方加派人手,加班加点赶进度,陕西省图书馆党委书记、馆长周云岳带领项目组奔波在建筑工地和审批部门之间。短短几个月,省图高新馆区主功能区建设和内部装修基本完工,手续齐备,2022年4月24日正式开馆。

“全新开馆的省图高新馆区迅速吸引了媒体和市民读者的目光,一时间,前来探馆、体验的人络绎不绝。然而,短暂的热度过后,该馆地处偏僻、配套服务不完善、功能单一等问题逐渐显现,日入馆人数不断减少。”10月20日,提起那时每天不足1000人次的接待量,周云岳很是感慨。

“加大公教活动开展力度,人手不够;完善配套设施、提升服务质量,资金不足。这咋办?”经过多次调研、专家座谈、省图领导班子研讨,周云岳拍板:“在保证公益性开放原则不变的基础上,尝试引入社会力量,拓展公共文化服务职能,开展多业态的文化服务。”

为解决经费紧张、人员短缺的问题,省图高新馆区尝试将运营权外包,引入有资质、有专业背景、有经验的运营企业,为读者提供优质的基础公共文化服务。

当“大英图书馆·环游地球80天”特展入驻省图高新馆区并取得单日参观人数逾4000人的最高纪录后,“大英图书馆·世界像素”特展、“漫步太阳系”VR展等多项大型热门展览纷纷入驻省图高新馆区,让这里成为市民游客阅读、看展、打卡的热门场所。

为解决现有体制提供普惠性服务时面临的障碍,省图成立西安陕图文化发展有限公司,以市场化方式推动改革,为图书馆事业发展注入活力。

从联合陕西儿童艺术剧院、小天鹅艺术团、西安外事学院等推出儿童剧演出、艺术培训等10余种普惠项目开始,省图高新馆区已引进32个文化项目,以多元化融合服务满足读者需求的同时,有效拓展了图书馆的服务内涵和外延。

同时,省图高新馆区积极联合社会力量投资运营便民服务配套项目,让曾经冷清的图书馆变身“文化魔方”:七方琴茶美学馆中,茶香氤氲着《广陵散》的古韵;文创空间里,年轻人将“文化陕西”的印记装进背包;读者餐厅、咖啡厅、便利店等便民服务空间,共同组成便捷、温馨的“阅读补给站”。

2024年,党的二十届三中全会部署“健全社会力量参与公共文化服务机制,推进公共文化设施所有权和使用权分置改革”任务。省图高新馆区凭借“社会化管理+市场化运营”的做法受到文化和旅游部公共文化领域专家的高度关注和认可。

如今,省图高新馆区的日均接待量已从2022年的2000人次增至6000人次,单日最高接待量达1.1万人次;年度文献外借量从122万册增至169万册;活动开展量从100多场次增至600多场次。以市场化方式引进的32个项目也以突破800万元的年利润,实现了经济效益和社会效益的双丰收。

“‘十四五’是陕西省图书馆一个巨大的转折期。陕西省图书馆不仅在公共文化服务方面实现了质与量的突破,也在持续深化体制机构改革的过程中,打破图书馆运营的常规思维,走出了一条创新路径。下一步,我们将在智慧化图书馆建设方向进行探索,并发挥馆藏文献优势,在文化创意产业领域进行深入开发,让这座‘百科万能’图书馆更好服务读者。”周云岳说。

夜色渐深,省图高新馆区依然灯火通明。一家融合了省图特色的大型电影院进入开业前的最后准备阶段,预计于10月底与市民观众见面。(群众新闻记者 柏桦)

记者手记 | 在三秦大地上触摸文化传承与创新的脉动

站在西安城墙永宁门的箭楼上,秋风掠过垛口,向下望去,广场上的市民或晨练或散步。古今交融的烟火气里,延续着文化陕西奔涌的脉动——文化不是尘封的标本,而是流淌的血液,是五千年文明基因与新时代创新活力的同频共振。

陕西是中华文明的“基因库”。从石峁古城的考古发掘到何尊铭文的“中国”溯源,从秦始皇帝陵博物院的数字化展示到宝鸡青铜器博物院的国际化交流,陕西以重大项目为牵引、活化利用为重点、机制创新为动力、融合发展为突破,让文物“活”起来,让历史“会说话”。

文化若远离人民,便成无源之水。陕西将文化惠民融入城乡肌理:119家公共图书馆、2万多个基层综合性文化服务中心、2700多个新型公共文化空间织就“十五分钟文化便民圈”;广场与街巷成为惠民舞台,普通人的故事讲述通过网络广为传播,村民自编自演的“村晚”备受追捧,文化获得感、幸福感写满百姓笑脸。

当大唐不夜城中身着唐装的外国游客与“李白”对诗,当戛纳电影节上中国电影的精彩让外国观众不禁起立鼓掌,当中欧班列载着唐乐舞、安塞腰鼓走向世界……我们终于读懂文化自信不是自说自话,而是让世界听懂中国故事。

采访中,一位非遗代表性传承人说:“我们不是复刻历史,而是给传统注入时代的魂。”或许,这正是文化强省建设的真谛——以文化为纽带,串联起传统与现代、保护与发展的双重命题,让三秦大地的每一寸土地,都成为向世界展示中华文明的窗口。(柏桦)

链接

陕西出台《中共陕西省委关于加快建设文化强省的意见》《加快文旅产业发展若干措施》等一系列政策,持续培育70个省级优秀群众文化活动品牌,创新打造新型公共文化空间2700多个。

2021年以来,全省开展“戏曲进乡村”活动58371场,线上观众达2076.3万人次;全省人均接受文化场馆服务次数由1.4次提升到2024年的3.47次,增长147.86%;全省连续四年发放惠民补助2.6亿元。

2024年以来,全省举办“四季村晚”共计1700多场,村晚、村歌、村舞、村光大道等“村系列”群众文化活动如火如荼。

今年上半年,全省接待国内游客4.6亿人次、国内游客总花费4139.08亿元,同比分别增长6.03%、8.10%;接待入境游客和总花费同比分别增长55.11%、46.76%;全省重点文旅产业链群总营收4299.59亿元,同比增长14.24%,文旅及相关产业增加值1151.46亿元。全省21万余户文旅经营主体带动超百万人就业,陕西旅游演艺活跃度居全国第一。(群众新闻记者 柏桦整理)