互联网新闻信息许可证服务编号:61120190002

陕西互联网违法和不良信息举报电话:029-63907152

2025-09-28 12:56:59 来源:阳光网-阳光报

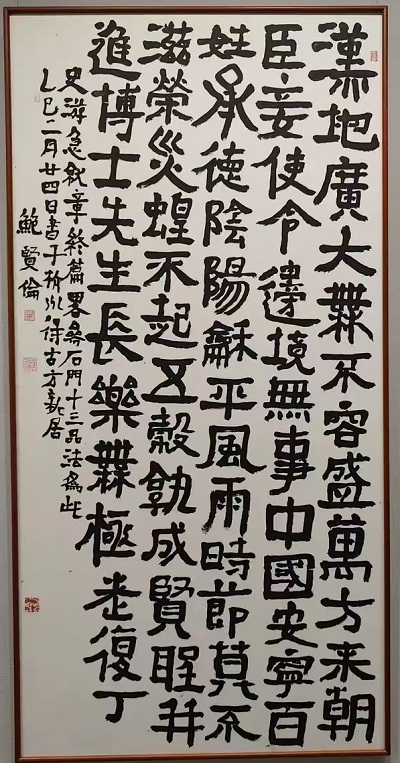

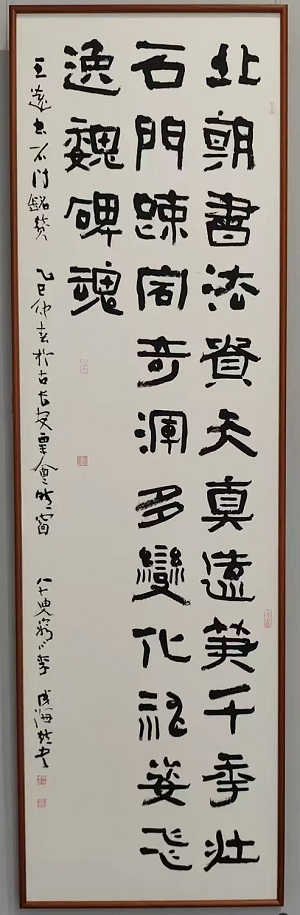

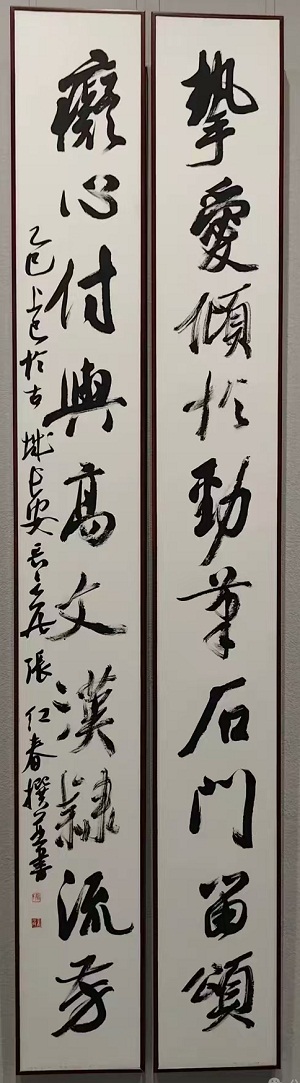

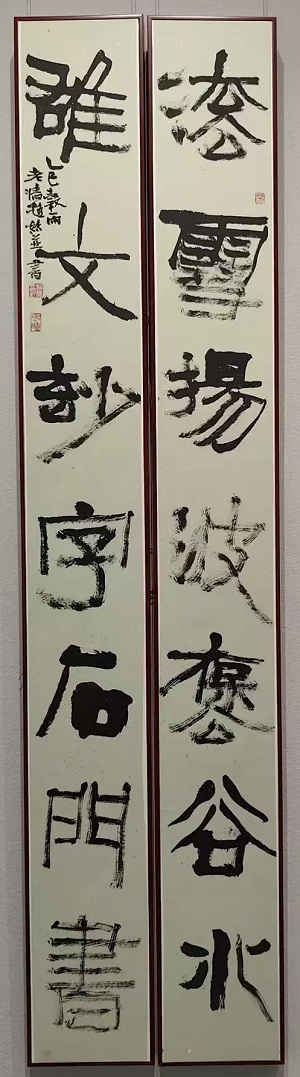

(李振峰/文)今年7月18日,“‘石门十三品’汉魏书风研创作品特展”在汉中拜将坛景区开幕,月余中我去看了三次。这个书法展堪称“隆重”,是多年来汉中体现汉魏书风方面最丰富、书法水平最高、作品尺幅最大、专业性最强的书法展。有运用石门笔意创作的书法,有神来之笔写下赞颂石刻的诗篇……。关于展览作品的内容和艺术,几十年浸润书法研究的周延锋先生写了“书展作品识读”和评论文章,还有书法家张远智先生的视频介绍,他们讲得都很清楚、专业,评论也很有说服力。

公元前206年春天,50岁的刘邦率军来到汉中,在这个展室跟前筑坛拜将,拜萧何推荐当时的低级军官韩信为大将军,随即又进行了著名的对话,感谢司马迁《史记》中具体记载了对话内容。不知当年刘邦他们在汉中作了哪些紧张准备,八月,明修暗渡、还定三秦,兵出中原、五年逐鹿,在“兵仙神帅”韩信指挥下,打败了能拔山举鼎的项羽,建立了光辉灿烂的大汉王朝,奠定了中华民族的根基,形成了中华文明的核心框架和中华民族发展的基本轨制。

观看这个书法展览,行走在拜将坛周边景区,我生发感慨:汉中的石门摩崖石刻,记录了汉朝的壮举和精神,还有文化源流和风采。汉魏书风研创作品在此地展出,真是天作之合、因缘无限。

今年5月,由陕西省书法家协会、汉中市委宣传部、陕西理工大学主办,在北京中国美术馆举办了“问道石门一一陕西汉中石门汉魏书风创作研究展”。有关领导出席讲话,多位书法大家和相关人土共300多人到场,以汉中“石门十三品”为主的30余种珍贵摩崖拓片和名家作品55幅一并展出。我看到了多家媒体的报道,作为一个关注文化的汉中人,心中涌动起一些联想。

从汉中角度来看,北京的这次展览在许多方面都是空前的,是可以载入汉中文化界尤其是书法艺术史册的。如:首次石门十三品等30多方摩崖拓片进京展出,首次把群体拓片和55件书法作品同堂展出,首次在国家美术馆展出,首次由陕西省书法家协会、汉中市委宣传部、陕西理工大学联合在京进行石门汉魏书风研创作品展并开讨论会,首次在京举行全国性书法名家联袂同展,首次汉中市领导和陕西省书协领导在北京展出开幕式上讲话。

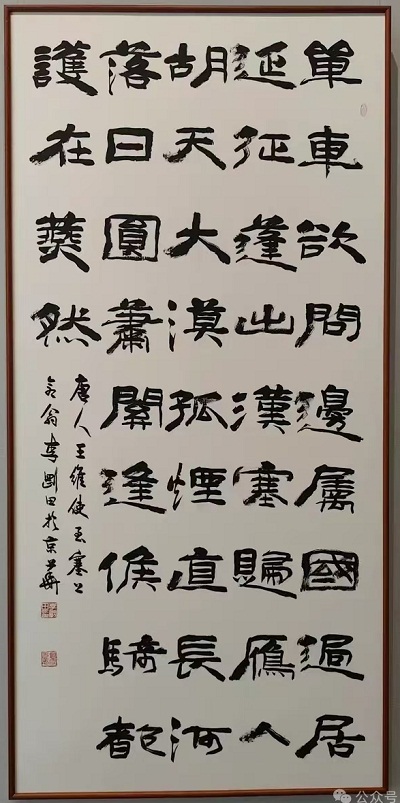

(左:河南省书协名誉主席李刚田作品 中:中国书协副主席、北京市书协主席叶培贵作品 右:浙江省书协名誉主席鲍贤伦作品)

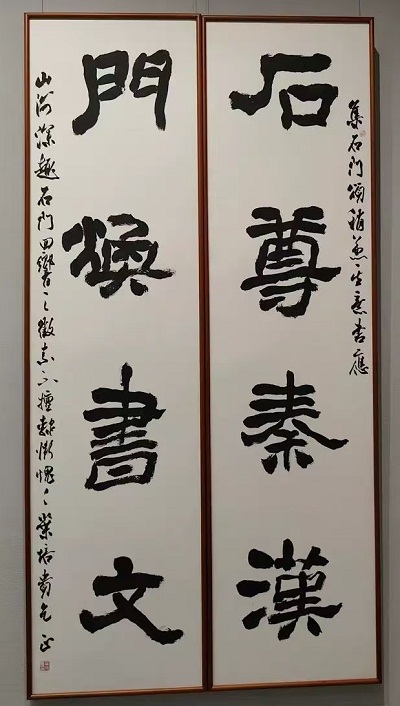

(左:陕西省书协名誉主席李成海作品 中:陕西省书协主席张红春作品 右:陕西省书协名誉主席赵熊作品)

著名书法家、陕西省书法家协会主席张红春指出:“石门摩崖石刻是中国书法艺术的不朽丰碑。石门十三品以其高古深穆、雄健开张的艺术风格,成为汉魏书风的典范,自晚清以来对中国书法的发展产生了巨大的影响。石门石刻不仅是书法艺术的瑰宝,更是中华文明的精神象征。此次展览通过对石门书风的深入研究与创作实践,探寻传统书法的根脉,弘扬中华美学精神。”

“问道石门”,是这次书法作品展的主题,是灵魂。我认为定得很好,精当准确,文化内涵丰富。

“问”,《说文解字》说:“讯(询问)也,” 引申指“论难、探讨” “考察” “打听、寻访” “审讯” “判决” “探望、看望”等。中国文字伟大奇妙,还可引申:礼俗尊习,《礼记》载“入境问禁,入国问俗”。再如质疑探究,《周易》说“问以辩之”。还有虚心求教,如《尚书》说“好问则裕”,等等。

“道”,更是多重含义、博大繁深。《说文解字》《辞海》都是大段论述,我简单归纳主要是:从物理上讲,交通路径“所行道也”;从抽象上讲,有规律、法则等;从思想上讲,有学说、体系等,如老子《道德经》、道生万物,等等。

汉中“石门”,余以为有狭义、广义之分,狭义是物理的、单一的。

秦岭巍峨高耸,其南麓即将进入汉中盆地的褒谷口竟还有一险峻陡崖,石门出现之前,无数行人畏之如虎、攀越之后无不精疲力尽。穿行秦岭巴山的道路由来已久,称为秦蜀栈道,即李白说的蜀道,由于始终关系国运,历朝也很重视。有永平四年(公元61年)或永平六年(公元63)两说,汉明帝下诏开通(修复)褒斜道,朝迋调用蜀地刑徒及若干工匠等,肯定还下拨了专款,由汉中太守鄐君等负责,于永平“九年四月成就,益州东至京师去就安稳。”(摩崖《鄐君开通褒斜道》文字),经几年艰苦施工,除维修褒斜道之外,在褒谷陡崖凿通了一个隧道,长15米许,宽、高各4米多,就叫石门。据专家讲是世界上第一个可双向通车的人工隧道(秦汉时马车宽度一般不过两米)。

石门旧貌

石门的开凿方法暂无定论,但汉朝开凿工艺之高足以令人惊讶和钦佩。江苏省徐州市有个龟山汉墓,是公元前110多年开凿的一座地下宫殿,地下南北两条甬道各长56米,除平整光滑之外,沿中线开凿最大偏差没有超过5毫米。

从史料看,东汉第二个皇帝汉明帝刘庄(公元28年——75年,在位18年),还是个明君,他压制外戚、宗亲、豪强,整顿吏治、治理黄河、轻徭薄赋、建仓护农、打击外敌等,他把佛教引入中原,安排班固修史、班超在西域30年为国效力。修通石门是一件大善事,也是中华民族的一处奇迹。

广义的石门是一个文化复合概念。其石刻内容和价值意义是多方面的,有交通、地理、水利等,还是重要的史料,如《史记》高祖本纪中只记载刘邦“从杜南入蚀中”,《石门颂》摩崖文字“高祖受命,兴于汉中。道由子午,出散入秦。建定帝位,以汉氏焉……”刻字凿凿,全国唯一。至于书法价值,从东汉至南宋的千年之间,内容各异的百余方摩崖更是灿若晨星、气象万千,渐化演变、高妙入云,国之瑰宝、无与伦比!

《石门十三品》中提及的人名值得同所有摩崖永久并存,如《大开通》中的四川人鄐君(失名)及其部属王弘、史荀茂、张宇、韩岑、杨显;《石门颂》中的杨孟文、王升,南郑人赵邵、魏整,褒中人晁汉强,安康人王戒(也是书丹者),韩朗,赵诵、曹卓行;《杨淮表记》中的四川人卞玉(撰文)和杨淮、杨弼兄弟(杨孟文之孙);《石门铭》中山西人王远(撰文并书丹)、山东人羊祉,贾三德、河南人武阿仁(刻石);《右扶风丞李君通阁道》中的四川人李君(名寿或禹);《山河堰落成记》中的南宋隶书大家晏袤及章森、范中义、王宗廉、查沆、贾嗣祖、张炳实;《潘宗伯、韩仲元、李苞通阁道题名释文》的潘、韩、李等人。还有数不清的无名人士,均应受到我们的尊敬。

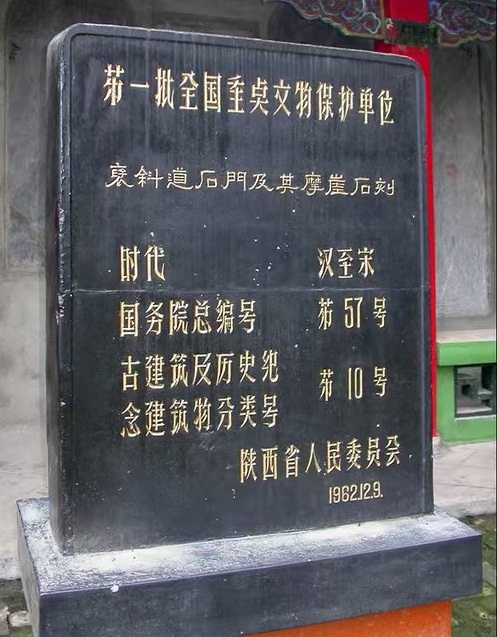

1900多年前石门成功面世,天堑通途,往来安稳,路过看到的人们一定十分惊叹!面对这个鬼斧神工的伟大工程,东汉勒石记事的风尚岂能置之于外,何况褒斜又是国家大道?于是,官员撰文、书家挥毫、石匠凿崖、永久铭颂。千年以来,石门内外摩崖连绵不断、全国罕见。共有多少呢?当代学问大家郭荣章先生几十年艰辛踏勘寻访,认定东汉以降石刻共有179处。1961年,国务院将“褒斜道石门及其摩崖石刻”列为全国文保单位,“国保”即“国宝”,这是国家对于石门及其石刻的高度评价和充分肯定。

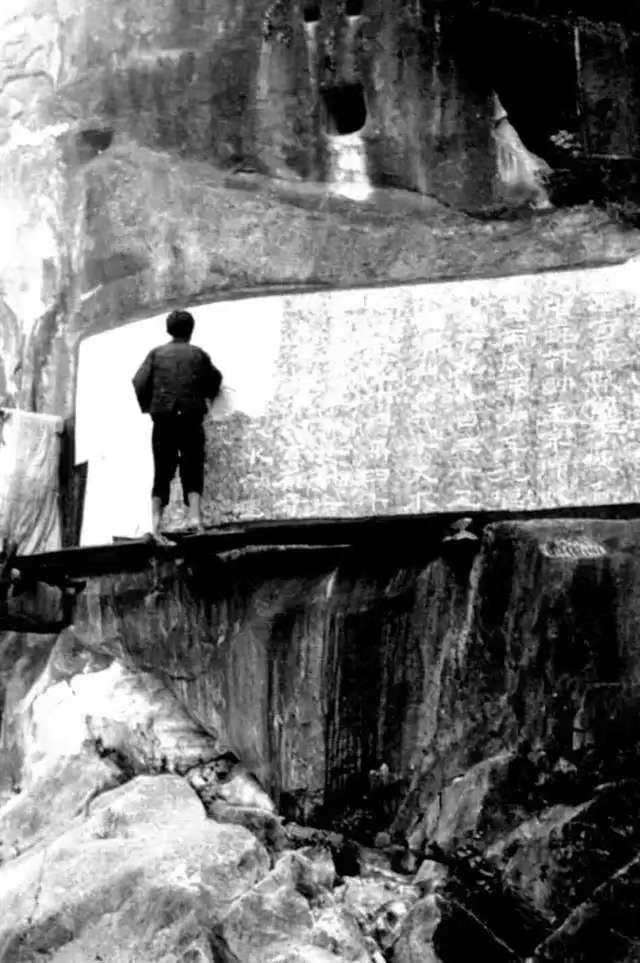

据说,纸墨结合的拓印技术始于东汉时期,敦煌石室保存的公元6世纪《温泉铭》拓本为现存最早实物证据。石门摩崖的拓本最早是何时?我不得而知,北魏郦道元《水经注》中记述了汉中石门,欧阳修《金石录》和赵明诚、洪适等都在其金石专著中写到石门铭摩崖,可见千年以前石门石刻就名扬四海了。在清代,外交官、金石文字学家杨守敬说《石门颂》 “其用笔如闲云野鹤,飘飘欲仙,六朝疏秀,皆从此出。” 他把石门摩崖拓本带去日本弘扬光大。后世很多学者都对石门石刻极其推崇,比如康有为称《石门铭》:“飞逸奇浑,分行疏宕,翩翩欲仙。” 为维护国权做出重大贡献的名臣、学者吴大澂,任陕西学政时到过汉中,曾专程到石门渡河攀崖踏勘访碑,当晚住在石门拓印张家,饮茶听琴、亲切交谈,后又亲书访碑记传存于世。晚清王森文、罗秀书等官员、文人,络绎不绝的对石门摩崖寻访、考证、宣传和推广,留下了难得的珍贵资料。民国时,天津人王世镗从安康游学来汉中,后定居汉中,任过褒城、西乡、镇巴县长,曾多次到石门,观看和手抚摩崖,他极其看重石门石刻,说:“中年到汉中,抚褒斜摩崖,见汉魏诸石刻,方窥得汉魏嬗递之源。”看到石门摩崖,也许是王公盘桓汉中的原由之一,王公坚持吸收精华反复习练,终成一代书法大家。近代著名书法家于右任对石门石刻非常欣赏,曾下大功夫临写《石门铭》,认为 “下笔简纯,自然优雅。”曾作诗:“朝临石门铭,暮写二十品,辛苦集为联,夜夜泪湿枕。” 还向孙中山推荐《石门铭》,建议在全国作为习练书法的范本。90年前,年青的工程师张佐周,以敏锐的眼光仔细观察石门所在地的山形水势,提出了抗战公路改建方案,使石门及其石刻全部完整保存,立下不世之功!张老逝世后,又埋骨石门之侧,其魂魄精神与秦岭褒水同在。1970年,因修建水库淹没石门,一批干部、文人和工匠挺身而出,把“石门十三品” 凿迁安置在汉中博物馆。保护、传承石门摩崖石刻的人们都是功臣,值得我们尊敬和纪念。建国以后,著名学者郭荣章50年中多次实地考察、查阅典籍,据实论证,以毕生心血形成《石门石刻大全》《石门汉魏十三品》等多部专著,是研究古道和石门的权威论述。著名作家王蓬,40年间几十次专门行走秦蜀古道,专注于对石门石刻的考察研究,用文学笔法写下大量著述,如《蜀道》《秦蜀古道与石门石刻》等,生动真实地讲述了古道和石门石刻相关的许多重要人物和故事。当然,看待石门石刻书法艺术,也是横看成岭侧成峰,远近高低各不同。还有好些专家学者怀着对石门的尊崇和人文情怀,在古道和石门的多项研究中付出了很大努力,取得了很好的成绩。

当年拓工在捶拓“山河堰落成记”

文化的传承弘扬必须接力庚续。2022年,著名作家、汉中市文联主席张芳和青年书法家、汉中市书协副主席张远智编著了27万字的《汉中石门》,选集了27位作者34篇不同角度的专门文章,编著者和各位作者以优美的文字、详实的资料、生动的故事,记录了石门以及摩崖石刻的诞生、内容、特点和价值意义,舒发了各自的认识和情感。阅读此书,我们可以清楚地看到石门石刻的来龙去脉,了解由汉到宋的千年书风,帮助我们开阔眼界、增长知识,加深对悠久的石门历史文化的理解。

北京展览期间的“汉中石门汉魏书风研究”讨论会

我还看到陕西省书法家协会主席张红春主席今年7月在《人民日报》发表的《问道石门》文章,写得非常好,代表了尊崇石门石刻人们的心声。文中写道:“问道石门,既是溯源,亦是拓疆。当我们立于石门石刻前,感受着跨越千年的文化脉动,或可顿悟:所谓‘创新’并非对传统的消解,而是将深沉积淀转化为面向未来的能量。秦蜀古道山崖上的每一道凿痕,都是一个时代的印记,今人笔墨中的汉魏风骨,亦当为文明长河中增添新的光华。”

文化因交流而丰富多彩,艺术因互鉴而灿烂生辉。

历久弥新的石门石刻艺术风尚,必将不断发扬光大!

作者:李振峰,大学文化,陕西省文艺评论家协会会员,汉中市文艺评论家协会、市民间文艺家协会顾问,汉台区作家协会顾问。