互联网新闻信息许可证服务编号:61120190002

陕西互联网违法和不良信息举报电话:029-63907152

2025-09-24 11:57:43 来源:王宜振教童诗

学语文,从读童诗开始

“王宜振教童诗”栏目以推荐中国现当代适合儿童阅读的较新的诗歌文本并对之加以品读为主,以此推动全国诗教工作的开展。同时,本平台还开辟“孩子的诗”“诗教课堂”“诗歌后面的故事”“好书推荐”等栏目,欢迎全国诗教工作者、诗人参与互动,共育诗歌教育的花园。

继承与创新:王宜振的儿童文学创作之路

——儿童文学作家王宜振访谈

文/王雅 王宜振

摘要:王宜振是我国著名儿童文学作家,他创作的作品涉及儿童诗、童话、童谣等多个类型,更有不少作品入选中小学语文教材。本次访谈集中探讨王宜振的儿童文学创作经历,围绕他的文学启蒙、创作与成长、成就与突破等主题探究其创作成长问题,并针对当下的儿童诗歌创作和儿歌创作等问题展开了一些讨论。

关键词:王宜振;儿童文学;诗歌观念;儿歌

一、儿童文学创作的启蒙与发生

王雅:王老师,您好!从您的著作和散文里得知您是山东人,老家在山东东平,您是怎么到了陕西,并在何时开始文学创作的?

王宜振:我的老家在山东,由于家庭原因来到陕西省黄龙县读小学。高中是在宜川县读的。当时黄龙县没有高中,文革以前延安好些县都没有高中。我大约在1965年前后开始发表文学作品,当时还在读高中。

王雅:请问您能谈谈自己的创作经历吗?您是怎么走上儿童文学创作之路的?

王宜振:我最早发表的故事是《林海小哨兵》,当时(1975年)登在了《群众艺术》杂志第6期上。1978年,我被调到《陕西少年》(现更名为《少年月刊》)杂志社工作,办孩子的杂志,和孩子的接触比较多,后面就逐渐开始写儿童文学。比较有影响的是1980年前后在《羊城晚报》上发表的《大自然的音符》那一组诗。发表后,该报很快发表杨清龙写的一篇评论,引起较大反响。接下来大概是1981年,有十五六家省级文学期刊同时登载我的儿童诗,包括《人民文学》《诗刊》这些全国性的刊物在内,那一次影响比较大。1982年夏天,全国举办了两个儿童文学讲习班,是文化部组织的。一个在东北沈阳,一个在西南成都。后面这个是针对西北、西南这两个片的儿童文学作家的讲习班,大约有100来人参加。当时的儿童文学大家都来授课,像陈伯吹、洪汛涛、任溶溶等都来了,学习班大概进行了一个月。陕西省的大概去了10几个人,这是文革后首次举办的一个规模比较大的儿童文学讲习班,对我的创作水平的提高很有帮助。后来在陕西办了一个幼儿文学讲习班,由于工作原因我没有参加。这是当时儿童文学的情况——从文革以后逐渐走向复苏的过程,我也慢慢走上儿童文学创作的道路,主要创作儿童诗,也写过一些童话、儿歌,但最重要的还是儿童诗。

王雅:一般作家初次进入文学门槛前,都有导师引路。在创作之初,有没有遇到文学导师,对您的创作起到比较大的影响?

王宜振:我在上小学的时候,遇到了一位语文老师,叫于百溪,他是一个老学究,平时爱写一些半文半古的诗,每天都会写一首到两首,然后在课堂上念给孩子们听,语文课也讲得很好,这对我的激励很大。参加工作以后,由于担任主编,我和陕西的文学大家经常接触,像陈忠实、贾平凹、路遥等人,这些人对我同样影响很大,特别是陈忠实。有一年过年,我去陈忠实家里拜年,我们就文学问题聊了一个上午,陈忠实谈及一个人的成功要有很多因素,特别是对生活的深入,对世界文学的了解等等,这次谈话对我的影响比较大。陕西文学大家实际上也是全国的文学大家,在全国都是响当当的,他们都是年轻人学习的榜样,我也在他们的感染和引领下逐渐在文学创作的道路上深耕。

我国著名诗人、评论家王宜振

王雅:那您在创作学习的过程中,主要受到哪些作家和文学作品的影响?

王宜振:中国的诗歌,特别是儿童诗歌,包括成人诗歌,最早是传统派的,不是现代派的。我的创作一开始受传统的影响比较大。金波是传统派儿童诗的代表人物,也是儿童文学的大家。我高中时,就在《诗刊》上读到了金波发表的一些诗歌,这些对我影响很大。文革以后,台湾的现代诗歌传入中国,当时我的楼上住着一个人,叫贾少勋。他常给我介绍台湾的诗歌,如余光中、洛夫等人的诗,这些人的诗歌对我的影响也很大。我也读一些外国的诗歌,例如泰戈尔的《飞鸟集》等等,受这些人的影响我开始用现代派手法写儿童诗。要说用现代派手法写儿童诗,我可能是最早的一个。最早可能在20世纪七八十年代,我就在上海的《少年文艺》和《儿童时代》杂志上发表了现代派儿童诗,这在当时引起很大震动,为儿童诗歌增添了一些新的东西。

王雅:很钦佩王老师年轻时对诗艺的勇敢探索,儿童诗创作,乃至整个儿童文学创作在上个世纪七八十年代,还是比较传统,比较质朴的。您认为生活与诗歌创作之间的关系是什么?

王宜振:这个问题谈的人很多。我写过一首诗叫《红蜻蜓》:“我捉住一只红蜻蜓/放进小小的标本夹/想不到春天竟哭了起来/春天说她丢失了一只脚丫”,这就是观察生活的结果。小时候的夏天,红蜻蜓总是在空中飞翔,我们会拿着扫帚去罩蜻蜓,罩住之后就用线绳拴住蜻蜓的尾巴,看它飞翔。这就是从童年的生活里来的,把“红蜻蜓”想象成“春天的一只小脚丫”,就是一种文学化的结果。在观察生活的基础上,还要提炼生活。例如艾青写的《盼望》:“一个海员说,/他最喜欢的是起锚所激起的/那一片洁白的浪花……/一个海员说,/最使他高兴的是抛锚所发出的/那一阵铁链的喧哗……/一个盼望出发/一个盼望到达”他选用“起锚”和“抛锚”来写海员生活,这是对海员生活的高度概括,海员的一辈子都是“起锚”和“抛锚”,这就是提炼生活。提炼之后要有升华,后两句“一个盼望出发/一个盼望到达”就是对这首诗的升华,让诗歌有了哲理的韵味:不仅海员的生活是一个盼望出发,一个盼望到达的,也暗示人的一生就是一个不断追求、不断胜利的循环往复的过程。诗人在生活中的发现使人印象深刻、耐人寻味。这就是说诗歌除了对生活的发现之外,还要有对生活的升华,如果不对生活进行一些升华,那诗歌也达不到一定的高度。这首诗如果把后两句去掉,就变成了一首很普通的诗。观察生活,提炼生活,升华生活。要先体验生活、观察生活,有体验和观察然后才能进行高度概括,才能进行升华。升华主要是把诗提高到哲理的高度。哲理是判断一首诗好坏的一个最重要的标准,诗不是哲学但要有哲理。无论是超现实手法还是现代派诗歌都要与生活结合,但诗和生活还不一样,和小说散文也不一样。小说散文是反映生活现实的,是对生活的描写,是再现生活的;而诗歌是体验生活的,自然界的一切东西到诗人的内心后会产生一种变化,这种变化使诗歌变得似而不似,不似而似。比如林焕彰这首《妹妹的红雨鞋》:“妹妹的红雨鞋,/是新买的。/下雨天,/她最喜欢穿着/到屋外去游戏,/我喜欢躲在屋子里,/隔着玻璃窗看它们/游来游去,/像鱼缸里的一对/红金鱼。”“红雨鞋”是生活中的事物,变成“红金鱼”就变成诗了,因为它进入诗人的内心后变成了“红金鱼”。这是诗人内心产生的。内心产生的东西就是诗,把“红雨鞋”变成“红金鱼”,就是把不是诗的东西变成诗了,这是人的心觉产生的。也就是说,用第三只眼睛看到的才是诗,两只眼睛看到的是小说和散文。

诗人王宜振与茅盾文学奖得主陈忠实亲切交谈

二、儿童文学创作道路上的持续深耕

王雅:我们学习创意写作时,都知道写作容易遇到瓶颈,还会遇到其他写作障碍,因此突破瓶颈,突破障碍,对文学创作是很重要的。您在儿童文学创作的道路上有没有遇到过瓶颈期,或是创作的空窗期呢?

王宜振:我开始从事儿童诗歌创作时,走的也是传统派儿童诗歌的道路。但后来我意识到,如果继续沿着这条道路走,肯定难以超越用传统派写作已经取得一些成就的人。我考虑到必须走一条新路,否则我的儿童诗无法脱颖而出,我自己也难以有所成就。于是我尝试用现代派的手法写儿童诗,这在当时算是比较早的。中间因为工作原因,有过一段大约六七年的创作空窗期。空窗期之后再进行儿童诗创作时,我有了比较大的突破,主要体现在《少年抒情诗》和《少年先锋诗》这两个集子里。这些作品里有一些比较朦胧的东西,也采用了传统与现代相结合的手法,这既是那次突破的具体体现,也是我的诗最重要的特点。

王雅:如果说您自己来回顾您的诗歌创作经历,您觉得可以划分为几个阶段?每个阶段您对于儿童文学创作的理解有何演进?

王宜振:回顾起来,当然还是有几个突破的。第一个阶段是初学写作的时候。那时候主要是跟着别人学,模仿一些儿童诗界的名家,写出来的东西缺少新意,有点人云亦云。第二个阶段是突破传统、引入现代派手法的时期。这一阶段我发现写儿童诗其实并不简单。第三个阶段是将传统与现代派手法相结合的时期。这一阶段我将现代派诗歌的创作手法,尤其是超现实手法全面引入到自己的儿童诗创作中,具体体现在《少年抒情诗》这本集子里,这应该是我创作中成就比较高的一个阶段。我走的路和台湾诗人有些相似,像洛夫、余光中他们,一开始也是学习西方的东西,西而不化,后来意识到这样不行,就回过头来与中国的传统相结合。余光中就是很典型的例子,他的《乡愁》把抽象的“乡愁”转化为邮票、船票等具体事物,化抽象为具象,这就写得非常成功。只有化抽象为具象,才能把“乡愁”写好,要是用抽象写抽象就很难写好,因为乡愁本身是人的一种情绪,心头的一种情绪,要把这种情绪表达出来,必须借助一种具象的东西才能传达出来。

诗人王宜振采访两院院士舒德干并与之合影

王雅:听您这么一说,我也对现代诗歌产生了浓厚的兴趣,应该再去重读现代诗歌经典,也唤醒自己创新的意识。您在每个阶段取得突破前会遇到创作的低谷吗?

王宜振:跟着别人走了一段时间后,我就觉得再走下去可能对自己没意义,没意义就要走一条新的路。我当时很明确的是,如果我完全模仿其他的儿童文学作家写下去确实是很危险的,要成功很难。因为别人已经成功了,就像陈忠实写了《白鹿原》,你再写一个《白鹿原》,或者是写得比《白鹿原》还要好,都不顶用。即使超过他都不行,你必须另辟蹊径,走另外一条路,然后达到一定高度,带来创新的东西,让人耳目一新。像第二阶段学习现代派诗歌的创作手法,第三阶段又和传统手法相结合,就写出了比较好的诗歌。创新是我最重要的一个追求,没有创新就没有突破,没有突破就没有前途。像《黎明被一群鸟儿啄出》这一首诗突破就很大,这就是在现代派的基础上与传统相结合写出来的诗歌。

王雅:王老师谈的就是“复制”作品的问题,很通透,令我一下开了悟。请问在每个阶段您对儿童文学的理解有变化吗?

王宜振:从艺术的角度来讲,儿童文学与成人文学的区别是没有那么大的。要说转变,过去认为儿童文学是浅陋的文学,这个观念很错误;认为给孩子写东西就可以马马虎虎的,随随便便一写就行了,这个是错误的。儿童文学要适合孩子阅读,它不但要具备成人文学的所有的创作手法,而且还要有给孩子写作的独特要求。写好一个儿童文学作品甚至比写好一个成人作品还要难。这是我后来思维的一个改变。

王雅:那您在遇到这种转变时,是怎么处理这种困境的呢?

王宜振:这就是一个不断学习的过程,像我虽然写儿童诗,但看成人诗是看得相当多的。为啥看成人诗看得那么多呢?因为我想从成人诗里学习一些创作的手法,所以说我的诗歌里面,能看到一些成人诗歌里的创作手法的影子。这样下来,对我的儿童诗就是一个提升,不然老是读儿童诗歌,长进就很难,要突破也很难。不断地创新是我对自己最重要的一个要求,这样一来整个创作的过程,就是一个不断学习的过程,学习的过程也是一个提高自己的过程。

王雅:能不能谈一谈您的儿童诗歌创作观念?这些诗歌创作观念对您的诗歌创作有什么具体的指导和影响?

王宜振:首先,我崇尚超现实主义的手法。我认为,超现实的东西在很长一段时间内不会消失,写得好就有可能流传下去,而现实主义比较难。例如我的《神秘的词语》和《小花朵的梦》等,这些都是超现实的。其次,诗歌要有模糊性和不确定性。看了这首诗之后,不同的人有不同的理解,这就是好的诗。我很喜欢神秘性、梦幻性的诗歌,我以为这样的诗歌写出来有生命力。最后,诗歌要用意象来说话,为啥要用意象来说话呢?诗歌和小说散文不一样,诗歌要用语言来表达主观情思是非常难的。古人有“书不尽言,言不尽意”之说。那怎么办呢?人们想出了最好的替代办法,用“不说出”来代替“说不出”和“说不尽”。诗歌是把米酿成酒。像马致远的《天净沙·秋思》里的枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马、夕阳,这些都是“象”,而“断肠人在天涯”则是“意”,把“意”灌进“象”里,就成了一首诗了。

《少年文艺》杂志社在西安召开诗人王宜振诗歌作品研讨会

三、多类型的儿童文学创作尝试

王雅:我知道您除了儿童诗多有佳作、杰作外,还倾心为儿童创作出版了儿歌、童话、散文集等,是一位勤奋创作的名家大家。能否简述一下您儿童文学创作的总体状况?

王宜振:我的创作比较宽,可以说从幼儿阶段到青年阶段的写作都有所尝试,主要是幼儿文学、儿童文学、少年文学这几个阶段的作品。根据铁凝在全国的讲话,十六岁、十七八岁这个阶段的应该也属于儿童文学创作的范畴,但是这一段的儿童文学作品比较少,作家也比较少,大多数儿童文学作家都从事于14岁以前的儿童文学创作。我个人的理解与铁凝的讲话不谋而合。有人认为幼儿文学是针对3-6岁的孩童写的,儿童文学是针对7-14岁的儿童写的,这实际上也没有严格的区分。所以说,我的作品比较宽泛,有些可能接近成人文学,或者界限没有那么清楚,比如有人认为我的《相互对峙的两个事物》是一首成人诗。我个人认为,儿童文学的创作是宽泛的,青年以前都应该是儿童文学创作的范畴。

王雅:我看到您还有几本童话的集子,您如何看待自己的童话创作情况?

王宜振:我的童话创作不太多,有过几十万字,可能都不到一百万字。其中有一些写得比较好的,如《鹿树》几次差点入选语文教材,后来选进了教辅读物;《钓太阳》选进了《童话辞典》里。整体上,我的童话还是延续了诗歌的写作方法:优美、讲意境,这也是和其他童话的区别所在。似乎童话是重故事而不重优美,我这个童话比较重视优美,当然也重视故事,只是有的故事比较淡,例如《月光下的蝈蝈》等。此外,我还有一本《奇妙童话》,这个是情节性的童话。

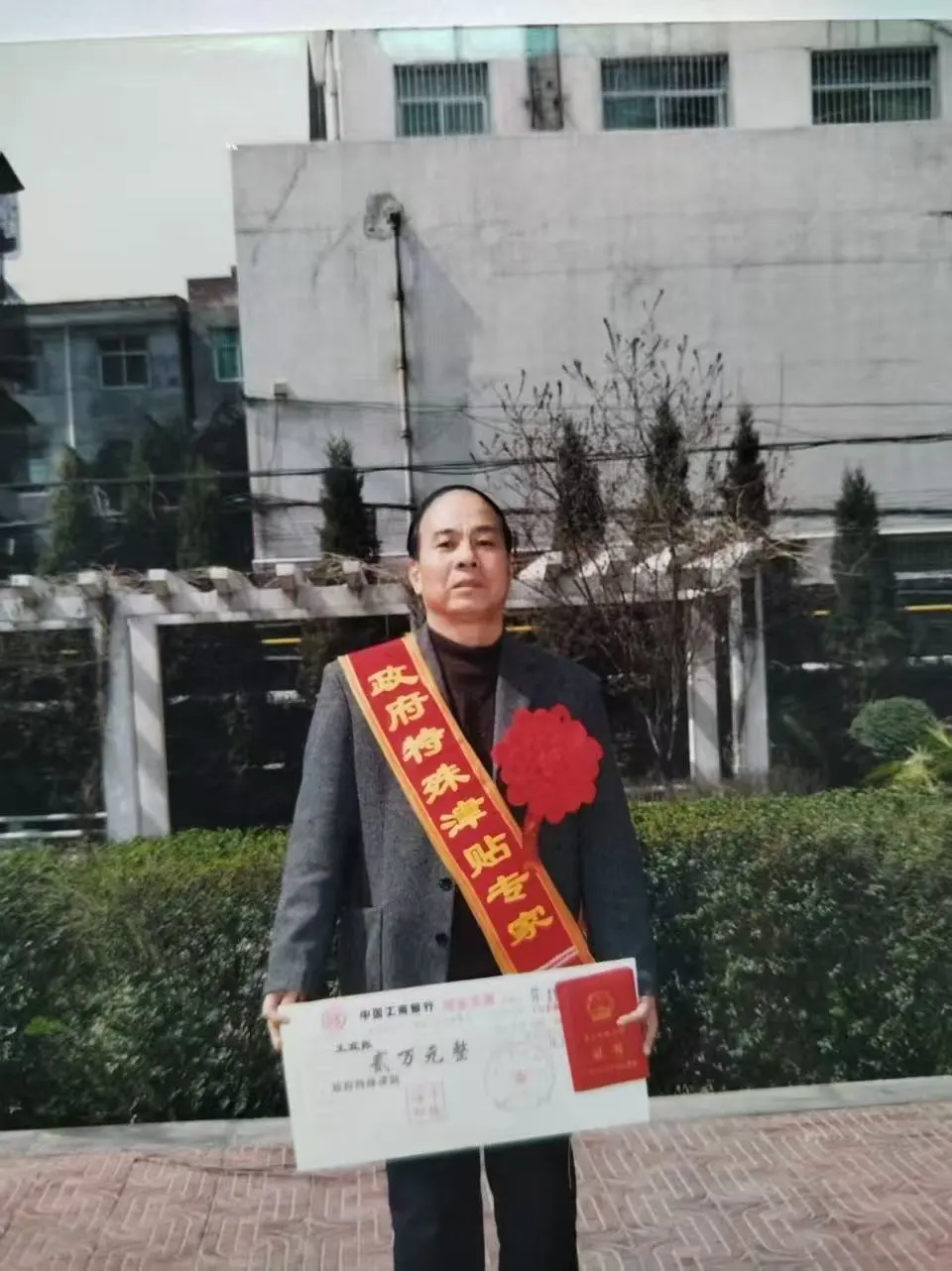

诗人王宜振荣获国务院津贴的突出贡献专家

诗人王宜振与孙子合影

王雅:我关注到您创作的一些儿歌,如《小贝壳》等,在社交媒体平台上广泛传播,对于儿歌的创作,您有什么看法?

王宜振:关于儿歌这一块,很少有人有这一块的理论。似乎有人把儿歌误认为是顺口溜,有的人一天可以写几首,有的儿歌作者甚至写几千首、上万首,实际上儿歌创作是最难的,一辈子写好一首都不容易。我认为李少白有一首就写得很好,我在《儿歌创作要走什么路》这篇文章里提到过这首儿歌:“鸡蛋白,/鸡蛋黄,/白云抱个/小太阳。”这就写得很好,当时我们把这首歌发出来后,有一个小孩不吃鸡蛋,爷爷奶奶劝也不行,爸爸妈妈劝也不行,最后让他唱这首儿歌,一边唱一边就喜欢上吃鸡蛋了,而且在吃鸡蛋的时候会说“我吃白云喽”,“我要吃小太阳了”。这就说明儿歌对孩子具有陶冶作用,幼儿阶段的教育非常重要。真正好的儿歌是广泛流传的儿歌。现在全国真正流传的一首儿歌是《孙悟空打妖怪》,这个可能全国大部分小孩都会背。

关于儿歌创作,我提出两个观点。一是儿歌的意境化。刘饶民写了一首这样的儿歌:“大海大海我问你,/你为什么这样蓝?/大海笑着来回答,/我的怀里抱着天。”这个就很好,这里面有意境,后面是“大海大海我问你,/你为什么这样咸?/大海笑着来回答,/渔民伯伯流了汗。”这个第二段显然不如第一段,“我的怀里抱着天”是神来之笔。薛卫民写的“云呀云,/我问你,/你为什么不下雨?/云朵说,/我在天上养水滴,/等到水滴养大了,/噼里啪啦就下了”这个也很好。二是在传统儿歌基础上的创新。当下有些儿歌创作是传统的儿歌,没有创新,儿歌需要创新。像我的《蝴蝶歌》就是创新的,这首童谣很有韵律,有节奏,并且运用了很多动词,小孩子们可以一边唱一边做动作。另外,最近《幼儿画报》上登了我的一首《小石头》:“小小石头地上趴,/身上沾满黄泥巴”,这个也很好,有诗的感觉和生活气息。

王雅:作为一位儿童文学前辈和诗歌前辈,您能谈谈对当下儿童文学的看法吗?

王宜振:总体而言,当下的儿童文学创作还是比较热闹的,投入创作的年轻人比较多,但好的作品还是比较少,能够称上经典的、能够流传后世的作品还是非常少的。这就提出了一个儿童文学创作如何继续创新、如何繁荣发展的问题。我的主张是继承传统但是不拘于传统,在传统的基础上创新,这个很重要。不创新写的东西就没有价值,现在的AI写作是把通用语言集合化,创新它是做不到的。

王雅:您认为儿童文学如何才能创新?

王宜振:儿童文学需要创新,特别是儿童诗歌需要创新。我发现现在有一部分年轻人在模仿西方的诗歌,西方有啥自己就搞啥,这个就不行。全盘西化或直接把西方的拿过来,这个是不行的。民族的文学要有民族的特色,必须符合中华民族的特色。尤其是诗歌,诗歌不是小说童话,小说童话可以作为全世界共同的文学;但诗歌不行,诗歌是一个民族的文学。中国的诗歌也只能在中国,一翻译出来就变味了。例如李白的“床前明月光”,翻译出来就是“月光照在窗台上”,那外国人哈哈大笑,说你们中国人真搞笑,这么个诗歌就是你们的大诗人写的吗?实际上这就是翻译的变味儿。诗歌是民族文学,不是全世界各个民族共同的文学,翻译得再好也很难到位。所以说诗歌要创新,必须在民族的基础上创新。模仿外国的诗歌,模仿得再像,也不是你这个民族的东西;我们只能借鉴它,借鉴它的手法等等。

关于传统,中国的古典诗歌是一个传统,外国诗歌也是一个传统,现当代的诗歌也是一个传统。继承传统是继承这几个传统,在传统的基础上创新很重要。创新的方式有很多,例如从内容上创新,从形式上创新等等。所谓创新,就是你必须有新的东西,让人看了以后眼睛为之一亮,心灵为之一震。人云亦云的东西、不是创新的东西,别人看了以后很快就忘了,有创新的东西才能让人记住。无论是小说童话,还是儿童诗都是这样。

王雅:您的一些儿童文学作品被选入了教材,对此您有何感想?

王宜振:作品进入教材,显然是对作者最高的一个荣誉,这对作者的地位也是一个很大的提升。对作家来说,进教材是作家对社会的一种贡献。

【本次访谈在采访大纲制定、现场采访以及后期整理的过程中受到谭旭东教授和王宜振老师的多次帮助,在此表示诚挚的感谢!】