互联网新闻信息许可证服务编号:61120190002

陕西互联网违法和不良信息举报电话:029-63907152

2025-09-08 11:16:18 来源:西法大新闻之家

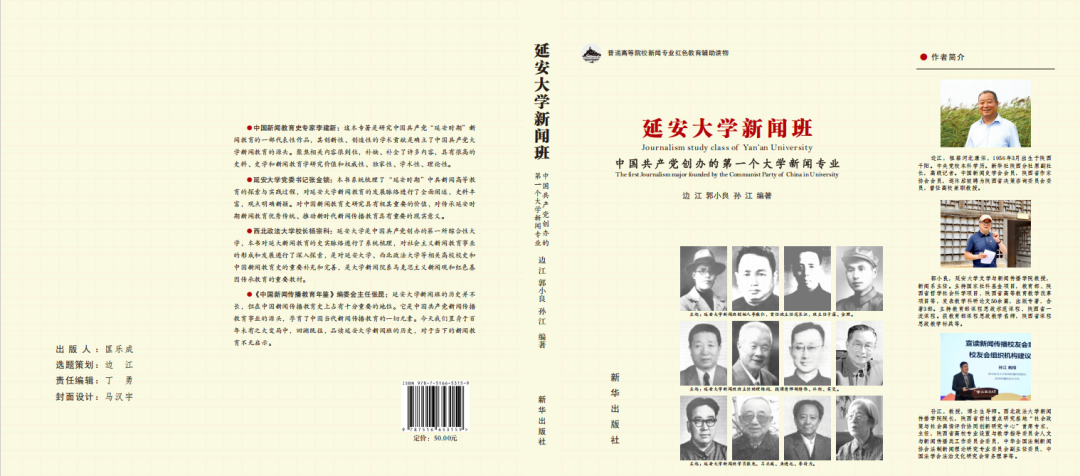

书名:《延安大学新闻班:中国共产党创办的第一个大学新闻专业》

编著:边江 郭小良 孙江

01 再版序

2024年末,西北政法大学新闻传播学院院长孙江教授来信,告我《延安大学新闻班:中国共产党创办的第一个大学新闻专业》将出增订版,嘱我做序,并为此发来了增订版书稿。我真是诚惶诚恐,因为延安大学新闻班是中国新闻传播教育史上由中国共产党自己创办的第一个新闻专业系(新闻班),具有里程碑的意义。这一历史梗概我略有所闻,并且心向往之。但是要我为这本重要的论著做序,却有些不堪承受之重。出于学习研究的兴趣,我仔细地拜读了这本书稿,尤其是增加的部分,在心灵深处建构了延安大学新闻班的知识脉络。掩卷深思,感慨良多。

延安大学新闻班的历史并不长,但是在中国新闻传播教育史上占有十分重要的地位。它是中国共产党新闻传播教育事业的源头,孕育了中国当代新闻传播教育的一切元素。延安大学正式成立于1941年9月,其前身为陕北公学(1937年9月成立)、中国女子大学(1939年7月成立)、泽东青年干部学校(1940年5月成立)。其首任校长吴玉章说:“延安大学的校名是毛泽东同志起的;延安大学是中国共产党革命教育史上第一所规模较大的综合性正规大学。” 稍后,1943年3月、4月,鲁迅艺术学院(1938年4月成立)、延安自然科学院(1940年9月成立)、民族学院(1941年10月成立)、新文字干部学校(1941年5月成立)、行政学院(1940年7月成立)5所院校先后分两批并入延安大学。可见,延安大学实际是八所学校合并的结果。1949年6月,延安大学迁入西安并易名西北人民革命大学(西北政法大学的前身)。建校之初,延安大学下设院、系。1944年该校设有院系10多个,师生员工2100多人。江隆基主持校务后,对学科设置和组织机构进行了调整,将院系建制改为班。1947年1月,校长李敷仁为适应边区对新闻人才的需要,正式开创了新闻班。新闻班存在不过两年半的时间,却为中国新闻教育事业确立了完善的模版。

延安大学新闻班诞生于战火纷纷的年代,在颠沛流离、物质匮乏,甚至连安全也得不到保障的情况下,为中国共产党的革命事业培养了一批优秀的新闻宣传专业人才,形成了独具特色的中国无产阶级新闻教育模式。极端艰难困苦的条件与远超期待的教育成果,令后来者无不肃然起敬。作为一个教育工作者,我对延安大学新闻班也是深感佩服,实在是了不起,不简单。

首先,延安大学新闻班有一个伟大的班(系)主任,时任新华社副总编辑的范长江就被李敷仁校长敦聘担任延安大学新闻班首任班主任(兼职,后来范长江担任了新华社总编辑、人民日报社社长)。党中央决定主动撤离延安后,范长江奉命带领一支新华社精悍人马组成“四大队”,跟随党中央毛主席转战陕北,无法再兼任延安大学新闻班主任。1947年3月25日,范长江给李敷仁校长写信表示:“延大新闻班一定要搞下去,因为在西北这样缺乏干部的地方,有一新闻班,至可宝贵,尤其在你领导之下,这个班决不会走错路。”范长江离任后,李敷仁校长亲自主持新闻班事务。班主任的高度决定了新闻班的高度。其次,延安大学新闻班(系)有一支专兼结合的强大的师资队伍。在新闻班授课的老师中,有被誉为“无产阶级新闻学奠基人”的陆定一,有被誉为新中国“新闻大管家”的胡乔木,有新华社西北总分社副总编辑、后来担任广电部副部长兼中国国际广播电台台长的金照,有新华社西北总分社暨《边区群众报》总编辑、后来担任《人民日报》总编辑、社长的胡绩伟,有新华社西北总分社社长、后任新华社副总编辑的林朗,有新华社西北总分社社长、后来担任《光明日报》负责人的莫艾,有著名军事记者、新华社西北野战分社副社长、新华社志愿军总分社副社长普金,有后来担任《陕西日报》总编辑、《人民日报》副总编辑的丁济沧,有后来担任《光明日报》副总编辑的马沛文,还有后来担任新华社副总编辑、中国记协副主席的杨翊等。这些来自业界的领袖级教师,为学生的专业能力培养做出了重大的贡献。

其三,为了培养当时战局亟需的新闻专业人才,李敷仁校长、范长江主任为延安大学新闻班度身定制了一套完整的课程体系和教学参考资料。关于课程体系,政治课占20%,专业基础课占20%,业务课占60%。先后开设了“新闻采访”“新闻写作”“怎样编报”“广播编辑”“资料工作”“通讯工作”“怎样编通俗报”“新区怎样办报”等课程。莫艾、普金讲“通讯工作”(20学时),金照讲“讲报”(40学时),普金、涨潮讲“新闻写作法”(40学时),田方讲“采访”(30 学时)和“广播编写法”(10学时),丁济沧讲“怎样编报”(30学时),马沛文、丁济沧讲“敌方概况”(20学时)和“国际现象”(20学时),柯蓝讲“怎样编通俗报”(20学时),张思俊讲“解放区介绍”(20学时)和“资料工作”(10学时),郭琦讲“中国革命基本问题”(60学时),王麟讲“社会发展史”(60 学时),李敷仁讲“民间语言研究”(20 学时)等。还开设了“人民的新闻工作者”(20学时)、“新区怎样办报”(10学时)、“作品研究”(50学时),由田方负责采访实习(共100学时)。列入课程表的授课教师共12人,课程共18门,共580个学时。此外,胡乔木讲授土地改革、陆定一讲毛泽东的《论联合政府》,于藻讲授“形式逻辑”,胡绩伟讲授“土地政策”。这些课程既有新闻专业性必修课,又有与当时形势直接相关的政治素养和政策知识课程,一切着眼于适用、解渴。为了帮助学生的学习,李敷仁校长亲自动手,编撰了不少教学参考资料。他的专著《新闻工作浅说》,还有《谈报纸通俗化》《报纸与群众关系》等小册子或文章,还从报刊上挑选可供新闻教学的范文,并为编写讲义与从事研究而留下大量剪报,对新闻班的教学工作产生了积极的影响。

其四,延安大学新闻班培养出了一批优秀的学生。延安大学新闻班1947年初开课,到1949年6月延安大学与西北人民艺术学校、西北财经学校合并成立西北人民革命大学并迁入西安,存在了两年半时间。开始时为一个班50多人,1948年回到延安后,很快扩招为两个班约110多人。由于处在战争年代,人员有进有出,流动很大。艰难、险恶的办学环境,没有影响他们学员的习积极性,他们在名师的指导下,刻苦钻研,勤奋学习。这些学员毕业后大多分到《群众日报》等新闻单位工作,为党的新闻宣传事业做出了重要的贡献。

读完边江、郭小良、孙江编著的这本学术著作,让我们明白了新闻教育目的是什么,新闻院系的培养目标何在?延安大学新闻班诞生于战争年代,动荡颠沛的环境,不可能像今天和平时期这样实行系统完善的学历教育,满足当时急切的人才需求成为延安大学的第一选择。当时李敷仁校长建议将新闻班的培养目标定位为“为陕甘宁边区及各个解放区培养新闻干部”,是符合当时的历史实际的。事实也表明,延安大学新闻班的人才培养非常成功。在确定培养什么人的目标后,由谁来培养、怎样培养就成了学校必须解决的重要问题。谁来培养呢?延安大学新闻班的办学实践给了我们明确的答案,除了学校专业教师外,来自业界的精英记者、行业领袖是新闻班可以依赖的重要力量,如果没有这些天团级别的双师型教学团队,是无法想象延安大学新闻班的教学效果的。至于怎样培养?延安大学新闻班也做出了富有创意的探索,以政治教育为先导,理论联系实际,扎根于火热的生活,重视新闻实践的涵养,确保学生成为政治立场坚定,业务能力精湛,视野开阔,勤奋刻苦,具有责任意识和家国情怀的新闻工作者。

今天我们置身于百年未有的大变局中,回溯既往,品读延安大学新闻班的历史,对于当下的新闻教育不无启示。现在我们也面临着十字路口,挑战与机遇并存,究竟应该选择哪个方向哪条路径,采取何种措施,既验证我们的智慧,也在考验我们的定力。事实表明,我们现在的选择,多少都受到了历史传统的影响。如当今中国新闻传播教育界流行的部校共建、校媒结合、双师队伍建设等做法,实际上都可以在延安大学新闻班的教学实践中找到源头。延安大学新闻班得到了党中央的密切关注,作为当时中宣部部长的陆定一亲自为新闻班授课,而且调动所属的新闻传播资源服务于延安大学新闻班的教学实践。这是中国共产党历史上将新闻人才培养与党的建设紧密结合的最早的尝试。延安大学新闻班的师资队伍结构也启发了今天的教育管理者,以双向挂职为特色的双师型队伍建设,不仅促进了学校与媒体的结合,而且促进了彼此的互利和双赢。读史使人明智,历史的经验确实能够启迪今人的智慧。

我本人几十年的新闻教育生涯中,在人才培养方面主要是担任新闻传播史的教学工作。对于历史,特别是新闻传播史、新闻教育史抱有深切的执念。读罢《延安大学新闻班:中国共产党创办的第一个大学新闻专业》,从史学研究的角度,我认为这本专著相对于同类作品,有三个重要的特点,值得我们关注。其一,在新闻传播学科领域或传媒业界,记者或学者心中惦记的总是人民,“勿忘人民”是新闻人的基本信念。但在更多的时候,他们却忘记了自己。他们习惯于书写人民、记录他人,对于传媒自身、对于新闻教育,却没有给予必要的关注。这本书使我看到了关于新闻教育的历史,关系到我们的职业、信仰和理想,所以令我倍感亲切。其二,这本历史专著展现了以人为主体的新闻教育史的诸多截面,改变了过去见事不见人的书写方式,作者聚焦延安大学新闻班这个重要的历史个案,深入挖掘历史素材,既有官方档案又有个人的回忆,事件多元,人物多样,体现了人与事的有机统一,精彩纷呈,引人入胜。其三,本书在叙事方式上试图还原历史场景,在战争环境、移动学习、川流不息的学习状态中,勾勒延安大学新闻班的教学实态,有宏观叙事也有微观聚焦,点面结合,枝繁叶茂, 体现了历史的复杂与动态多样性的统一。

基于以上的认知,我非常看好这本专著出版后的发行前景。在历史变革的重要关头,由于传媒生态巨变、社会结构转型、人才需求变化,新闻传播教育也面临着改革的压力。穷则变,变则通,通则久。面对复杂的环境和现实压力,我们除了开阔视野,扫描环境、确定参照系之外,更需要沿着来时路,追寻新闻教育的源头,在厘清脉络的前提下,找到教育的初心。《延安大学新闻班:中国共产党创办的第一个大学新闻专业》增订版的推出,为我们提供了解读历史密码的钥匙和前瞻未来的慧眼。期待这本专著能够引起更多教育界同仁的关注,也希望有更多的人能够参与到新闻传播教育史研究的行列中来。

是为序。

张昆

《中国新闻传播教育年鉴》编委会主任

中央民族大学新闻与传播学院特聘院长

华中科技大学新闻与传播学院首席教授

教育部大数据与国家传播战略实验室主任

2025年2月12日于北京

02 导语

红色新闻教育是中国共产党新闻事业发展的重要根基,对于培养党性坚定、业务精湛的新闻人才具有不可替代的作用。延安大学新闻班作为中国共产党创办的第一个大学新闻专业,诞生于革命战争年代,虽仅存在两年半,却开创性地构建了无产阶级新闻教育模式,为党的新闻事业奠定了人才基础与教育范式。本书通过对延安大学新闻班的全面梳理,展现了其在艰苦环境中的办学智慧与历史贡献,为当代红色新闻教育传承与创新提供了宝贵的历史镜鉴。

03内容简介

本书分为十二章,聚焦延安大学新闻班这一中国共产党新闻教育的源头,系统梳理其历史脉络、办学实践与深远影响。

第一章,阐述延安大学新闻班是中国共产党创办的第一个大学新闻专业,1947年1月正式开课,由李敷仁倡导创建,范长江任首任班主任,虽仅存在两年半,却为党的新闻教育奠定了基础,是中国新闻传播教育史上的重要里程碑。

第二章,介绍延安大学1941年由陕北公学、中国女子大学等八所院校合并而成,是 “党革命教育史上第一所综合性正规大学”,校名由毛泽东题写,其发展历程为新闻班创办提供了依托。

第三章,梳理党对新闻工作的重视,从红中社到延安时期的新华社、《解放日报》等发展,强调“全党办报” 传统,详述通讯员队伍建设及从通讯员中选拔记者的实践。

第四章,追溯新闻班的前身基础:中国女子大学开设新闻选修课,鲁迅艺术文学院文学系设“新闻学” 课程,延安大学1944年举办新闻培训班,为新闻班积累了办学经验。

第五章,聚焦李敷仁作为创办者,其兼具报人与教育家经历,1946年任延大校长后倡导设立新闻班,亲编教材、主持教学,确立实用办学导向。

第六章,介绍范长江作为新华社副总编辑兼任首任班主任,强调新闻班的重要性,主张“一定要搞下去”,为新闻班确立高起点。

第七章,列举陆定一、胡乔木、胡绩伟等十多位业界领袖组成的“专兼结合” 师资团队,他们将一线经验融入教学,助力学生专业成长。

第八章,详述课程体系,开设“新闻写作”“怎样编报” 等专业课程及政治素养课程,共18门580学时,强调理论联系实际,贴合战时需求。

第九章,描述1947年撤离延安后,师生在陕甘晋地区行军、支前中坚持学习,形成 “野战大学” 特色,展现艰苦环境中的办学韧性。

第十章,通过师生回忆录及对老学员的采访,还原战时学习生活,体现学员在艰苦条件下的学习热情与坚定信念。

第十一章,介绍新闻班共培养200余人,毕业生多分配至新闻单位,涌现出张光、汪波清等名记者,为党的新闻事业作出重要贡献。

第十二章,讲述延安大学、西北政法大学等院校延续红色基因,传承马克思主义新闻观,推动红色新闻教育在当代的发展。

本书的创新之处主要体现在以下几个方面:首先,明确延安大学新闻班作为“中国共产党创办的第一个大学新闻专业” 的历史定位,填补了相关研究空白。

其次,以人物为核心,结合官方档案与个人回忆,展现人与事的有机统一,改变传统书写中“见事不见人” 的模式。

最后,还原战争环境中“野战大学” 的教学实态,挖掘其独特办学智慧,为当代红色新闻教育提供历史参考。

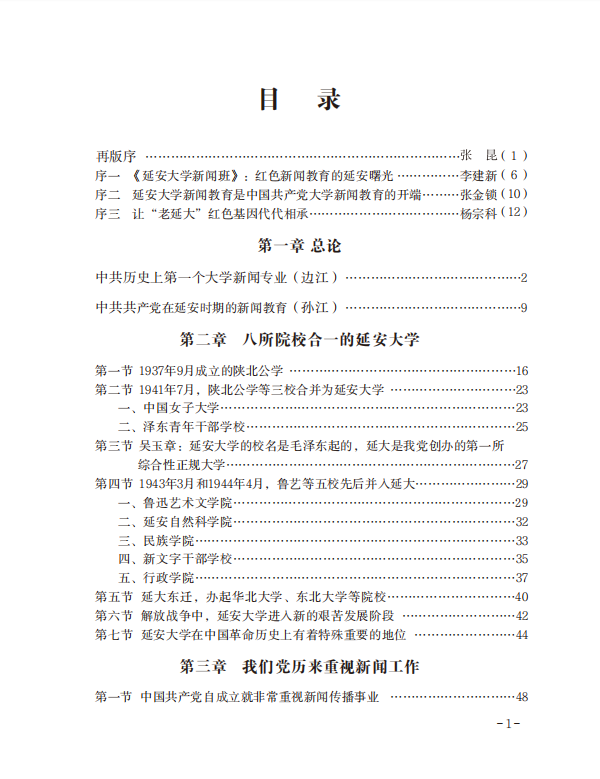

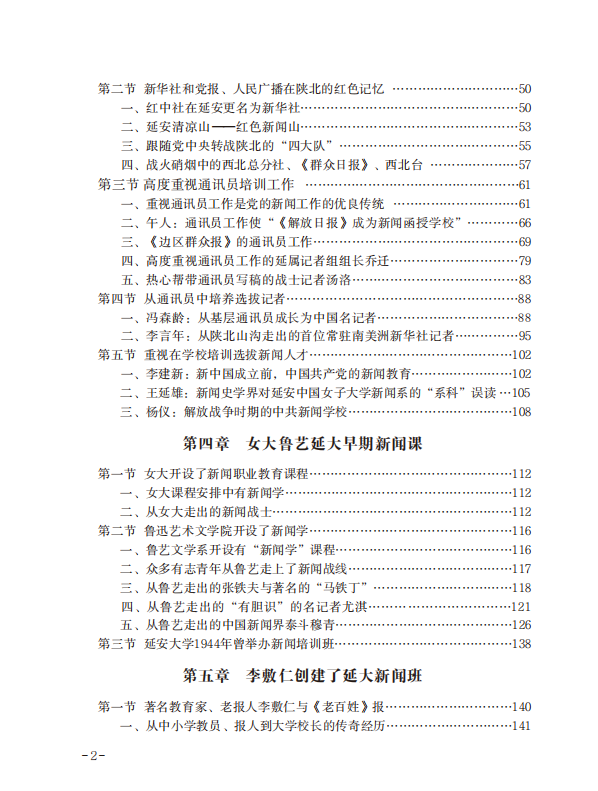

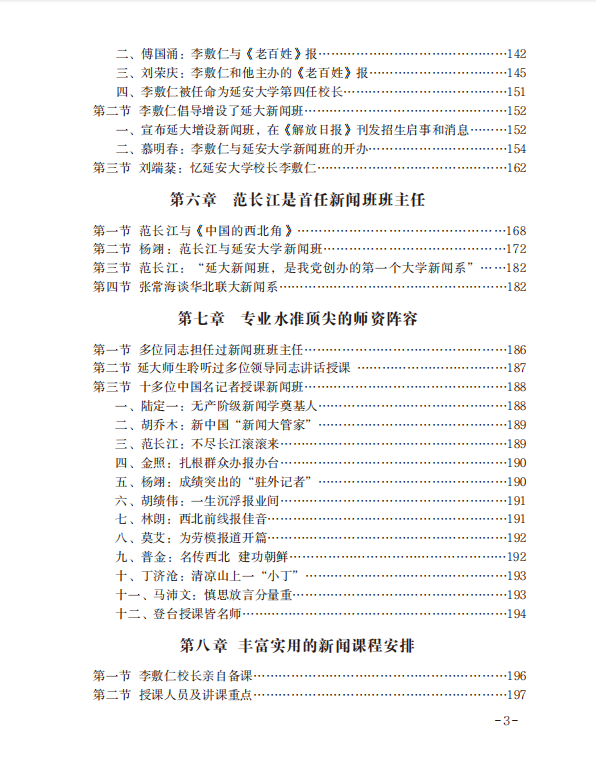

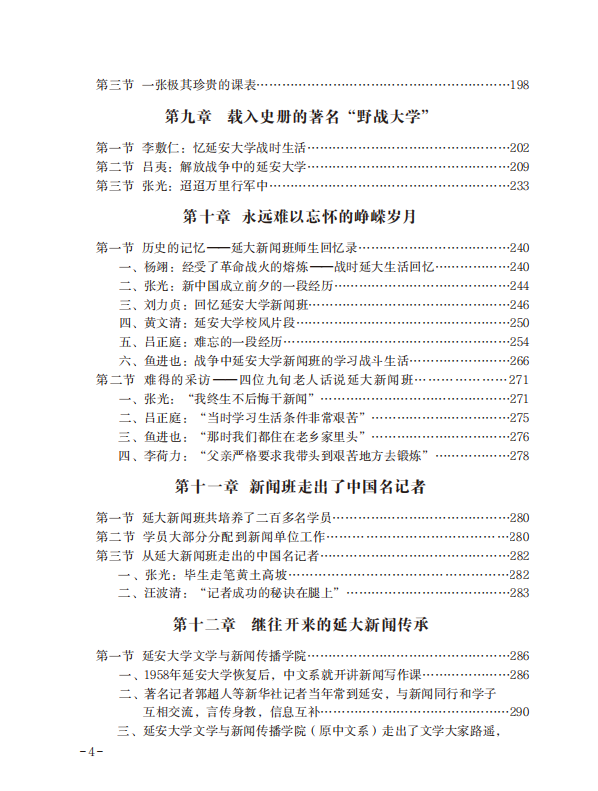

04 目录展示