互联网新闻信息许可证服务编号:61120190002

陕西互联网违法和不良信息举报电话:029-63907152

2025-08-19 09:04:15 来源:西安市未央区先锋小学

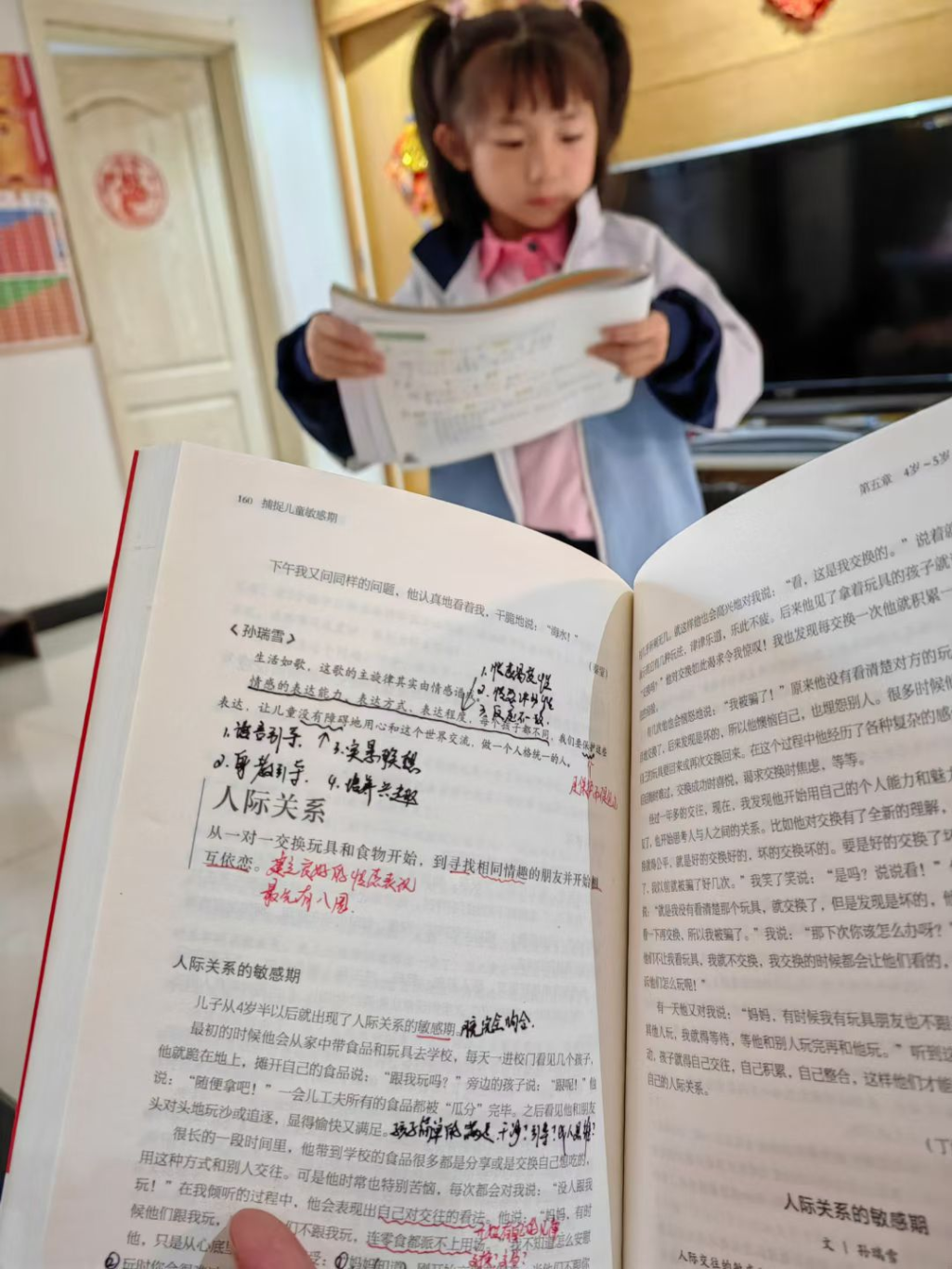

亲子共读,是一场温暖的双向奔赴——父母以书为媒,走进孩子的世界,而孩子则在父母的陪伴下,推开探索未知的大门。在共读的时光里,父母不仅是知识的传递者,更是情感的守护者。那些依偎在一起的夜晚,那些因故事而展开的对话,都在悄然塑造着孩子的思维、情感与价值观。今天,就把目光投向西安市未央区先锋小学三年级三班杨梓欣的家庭,看看阅读如何为他们的亲子相处添上别样色彩。

苏轼曾言:“腹有诗书气自华,读书万卷始通神。”读书于个人,是精神世界的垦荒;于亲子之间,更是一场以文字为纽带、以心灵为向度的温暖同行。

从女儿幼儿园小班第一次指着绘本上的苹果咿呀学语,到如今三年级捧着《窗边的小豆豆》静静品读,近六载共读时光里,我们不仅在书页间刻录成长,更在家庭里种下了阅读的根——爸爸的书柜与女儿的书柜隔厅相望,周末的故事会成了全家的期待,连“阅读积累比拼”都成了父女间最有趣的较量。而这墨香浸润的岁月,更在我们身上开出了意想不到的花:她从怯生生的听众长成全国舞台上的演讲新星,我从单纯的陪伴者蜕变为更懂教育的父亲。

一、固定时光与专属领地,让阅读有了“家的模样”

古人云“一日不读书,胸臆无佳想”,我们把“黄昏共读”打磨成雷打不动的生活仪式,更给了阅读“安身之所”。客厅东侧,我亲手组装了两架书柜:左手边是“爸爸的领地”,从《论语》《史记》到《人类简史》,书脊间藏着我从少年到中年的阅读轨迹;右手边是“女儿的小天地”,从幼儿园时的《小熊宝宝绘本》到如今的《草房子》《哈利·波特》,绘本渐渐让位于文字书,却始终留着几本她反复翻看的“心头好”。

书柜最妙的是“流动的书”。她常踮脚从我的书柜里抽出《唐诗宋词选》,说“要读爸爸小时候读的诗”;我也会从她的书架上拿起《夏洛的网》,笑着说“再陪威尔伯聊聊天”。正如袁枚所言“书非借不能读也”,这种跨越年龄的“借阅”,让两排书柜成了连接父女心灵的桥,而非隔绝的墙。

二、选书有道与趣味比拼,让积累成了“快乐的事”

选书时,我常念及叶圣陶先生的叮嘱:“读书忌死读,死读钻牛角。”女儿幼儿园痴迷童话,我们从《格林童话》启程;大班好奇自然,《森林报》成了枕边密友;如今迷上成长故事,《窗边的小豆豆》便成了共读书单的核心。而让阅读积累更生动的,是我们的“父女比拼”。

我们各备了一本“阅读手账”:她用彩笔摘抄“晚霞像打翻的草莓酱”这样的句子,我则写下“大漠孤烟直”的批注;她背会《木兰诗》里“万里赴戎机”,便在我的手账上画个小奖杯;我能讲出《西游记》里“三借芭蕉扇”的细节,她就允许我在她的贴纸页贴一张“老爸厉害”。朱熹说“为学之道,莫先于穷理;穷理之要,必先于读书”,这比拼从不是胜负之争,而是用童趣让“积累”二字长出翅膀,让她懂得“不积跬步,无以至千里”的道理。

三、互动为桥与周末故事会,让分享成了“家庭的糖”

共读从不是“我读你听”的单向输出,周末的“家庭故事会”更是把这份互动推向高潮。每到周六晚,台灯调得更亮些,妈妈、爷爷和奶奶也会搬来小凳子,成了我们的“忠实听众”。女儿讲《夏洛的网》时,会模仿夏洛吐丝的语气说“我们出生,我们活上一阵子,我们死去。通过帮助别人,生命才有价值”;我讲《三国演义》里“草船借箭”,她会突然举手:“爸爸,诸葛亮是不是早就看过《孙子兵法》里的‘知己知彼,百战不殆’?”

有时我们还会玩“故事新编”:她给《小红帽》加个“小红帽带了防狼喷雾”的结局,我便给《龟兔赛跑》续上“兔子后来学会了‘稳扎稳打’”。正如《礼记》所言“独学而无友,则孤陋而寡闻”,故事会让书里的故事跳出纸面,成了全家的共同记忆。妈妈常说:“你们父女俩讲书时,家里的空气都是甜的。”

一、学业之获与表达之勇:文字里长出的“软实力”

到了三年级,女儿的语文学习已显露出共读的滋养。她的作文常被老师当作范文:写“坚持”,会自然化用“锲而不舍,金石可镂”;描“晚霞”,能脱出“晚霞像被点燃的绸带,把天空绣成了金红色的锦缎”这样的句子。杜甫所言“读书破万卷,下笔如有神”,在她身上有了生动注脚。

更令人惊喜的是阅读催生的表达勇气。从幼儿园时在家庭故事会里攥着衣角小声复述,到小学一年级主动报名班级“故事大王”,再到今年站在全国青少年朗诵比赛的舞台上——她穿着演出服,捧着《藏戏》的稿子,声音清亮如溪:“世界上还有几个剧种是戴着面具演出的呢?世界上还有几个剧种在演出时是没有舞台的呢?世界上还有几个剧种是一部戏可以演出三五天还没有结束的呢?……”台下掌声雷动时,我忽然想起她曾问:“爸爸,为什么书里的句子读出来,比心里想的更有力量?”此刻终于懂得,荀子说“言之无文,行而不远”,那些在共读中反复咀嚼的文字,早已化作她胸腔里的底气,让她敢在千万人面前,让心声乘着语言的翅膀飞翔。

二、精神之丰与双向成长:心灵里扎下的“根与翼”

更让我欣喜的是她精神世界的拔节生长。因长期共读,她能静下心读完厚厚的《哈利·波特与魔法石》,专注力远超同龄人;读《假如给我三天光明》,会抱着书感慨“海伦·凯勒好勇敢,我遇到困难也不能怕”;看到路边流浪猫,会想起《时代广场的蟋蟀》里的塔克鼠,主动把零食分出去——书籍教会她的善良、坚韧与共情,正一点点成为她性格的底色。

而共读于我,早已超越“陪伴”的意义。看着她从绘本里捕捉细节的敏锐,听着她对故事结局的奇思妙想,我开始思考:如何让阅读更好地滋养孩子的心灵?如何在文字之外,读懂她眼神里的困惑与期待?这份思考推着我走进更广阔的知识领域:我读《正面管教》《孩子:挑战》,理解“尊重与平等”在教育中的分量;啃《发展心理学》《儿童认知发展》,明白每个阶段的成长都有其密码。去年,我顺利考取了家庭教育指导师与心理咨询师证书,站在考场落笔时,忽然想起陶行知的话:“学高为师,身正为范”。原来最好的教育,从来都是父母与孩子一起“向上生长”。

如今,她的书柜里厚厚一叠“阅读推荐卡”,是她阅读的见证:“《青铜葵花》里的爱,像冬天的阳光,不烫,但很暖。”而我的书柜上,摆着她画的“阅读勋章”,上面写着“爸爸,我们一起读到100岁”,旁边压着我的两本证书。于谦说“书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲”,阅读早已不是任务,成了父女间最默契的语言,成了这个家最温柔的底色。

托尔斯泰说:“理想的书籍是智慧的钥匙。”而亲子共读,是我们握着这把钥匙,一起打造了属于家的“精神城堡”——这里有相望的书柜,有热闹的故事会,有笑着比拼的手账,更有在文字里互相成就的我们:她从书页间读出了站上舞台的勇气,我从陪伴中读懂了教育的真谛。

看着她在全国领奖台上捧着奖杯,眼睛亮得像星,我忽然明白:所谓父女一场,不过是借着阅读这束光,一起把生命里的问号,慢慢读成感叹号。愿大家始终以书为舟,载着童真与哲思,渡向心灵的浩渺星河——因为这份与书、与孩子相依的深情,本就是人生最珍贵的宝藏,正如苏轼词中所写“且将新火试新茶,诗酒趁年华”,共读的每一寸时光,都是值得珍惜的“诗酒年华”。