互联网新闻信息许可证服务编号:61120190002

陕西互联网违法和不良信息举报电话:029-63907152

2025-07-22 21:22:16 来源:阳光网-阳光报

阳光讯(记者 郑亚雷)“他以前总陪着娃们玩,双手稳得很。” 家属翻着手机里的旧照,声音带着哽咽。谁也想不到,一场突如其来的病,会在短短两年里,把这个33岁的男人——上有老下有小的家里顶梁柱,变成连坐稳都要靠人扶的样子。

无因突发罕见病:从能跑能跳到寸步难行

王先生的病来得毫无征兆。两年前的一天,王先生突然发现手指不听使唤,系鞋带都要折腾半天。起初以为是累着了,没成想这 “累” 成了挥之不去的噩梦。半年后,他开始走不稳路;一年后,端碗吃饭就成了奢望,粥碗在手里晃得根本稳不住;到后来,连独立站一秒都做不到,说话含糊得像含着棉花,家人凑近了也听不清。

“去了北京、西安好多医院,都是内科治疗,药吃了不少,康复也练了,就是挡不住病情加重,” 家属红着眼眶说:“这两年,他就像被关在自己的身体里,明明脑子清楚,却指挥不动手脚。”

辗转多院后,家属带着王先生来到西安大兴医院渭水园院区求医,神经外科秦彦昌教授在测试王先生的神经功能时,也忍不住叹气:“这病太罕见了,发病率才万分之几,突然发作、进展这么快的,更少。”

指自己的鼻尖这样简单的动作对王先生来说已经很难

无法独立站立

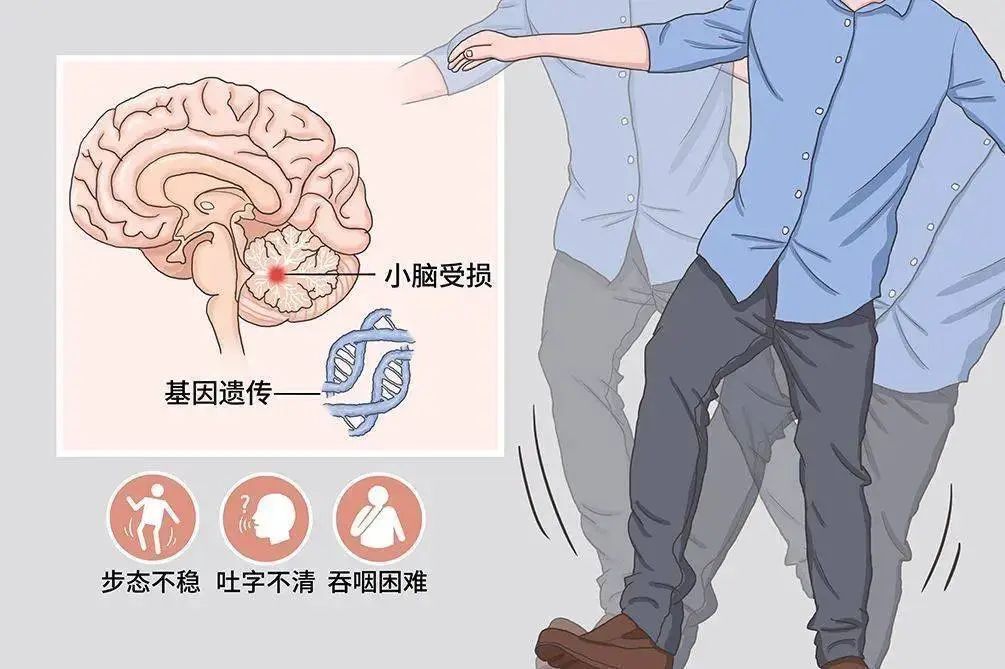

这种叫 “小脑共济失调” 的罕见病,像一把无形的锁,慢慢夺走了王先生的生活自理能力。ICARS评分(国际通用的神经功能评分)高达74分——这意味着 “重度共济失调”,完全丧失独立生活能力。

最让人难受的是,33 岁的他正是家里的 “主心骨”—— 上有老人要照顾,下有两个孩子等着长大。如今他倒下了,全家的担子都压在亲戚身上,姑姑、舅舅们你凑一点我帮一点,才勉强撑着去看病。

西北首例手术:在 “无人区” 里抢希望

“他到我们科时,已经完全没法独自坐稳,更无法独自站立,说话也特别费劲。” 神经外科副主任徐君回忆,“神经内科治疗没效果,我们会诊后觉得,双侧小脑齿状核脑深部电刺激(DBS)植入术可能是唯一的办法。”

但这手术像在 “脑子里穿针”:“国内能做的医院没几家,西北五省更是从来没先例。” 徐君主任说,“靶点非常小,电极植入得精准到亚毫米,差一点就可能伤了周围神经。”

难度虽大,但作为中国神经调控联盟单位,西安大兴医院神经外科近期刚和北京天坛医院达成合作,针对王先生的治疗方案很快就有了具体的推进。

“他从神经内科转过来两周,我们就定了手术方案。” 秦彦昌教授说,“术前,联合神经内科、影像科、康复科等团队,反复评估王先生的病情、手术风险及预后,制定个性化手术方案,天坛医院专家也远程帮着优化路径,结合国际诊疗标准与国内有限的成功案例,明确电极植入的核心参数。”

亲戚们一听有机会,连夜为王先生凑齐了手术费:“哪怕有一丝希望,也得试试。”

医生与机器人联手,4小时“毫米级”攻坚

手术当日,手术室的精密仪器已完成术前调试。机器人整合患者CT、MRI影像数据,构建三维脑部模型,全息融合,标注手术靶点。

机器人辅助定位系统与神经外科秦怀洲主任、徐君副主任、秦彦昌教授紧密配合,机械臂以亚毫米级精度规划穿刺路径,实时监测患者体位变化并动态调整电极植入角度。

北京天坛医院刘焕光教授台上指导,将临床经验与机器人的精准定位相结合,将电极植入预设的小脑齿状核区域。植入脉冲发生器(“脑起搏器”)时,全程监测患者生命体征与神经反应,确保电极位置与设备功能正常。

当最后确认电极阻抗正常、脉冲发生器初始参数无误,手术切口逐层缝合时,墙上的时钟刚好走过4小时。全程未出现任何并发症,这场 “毫米级” 的精密操作,宣告成功。

从 “扶床站” 到 “自己吃面”

术后第8天,王先生接受了首次开机测试。“调参数时特别小心,先从基础值开始,怕他不耐受。” 医生边调边问,“头疼吗?晕不晕?” 王先生摇摇头,尝试端水杯时,虽仍有轻微晃动,但已能将水顺利送到嘴边。

家属激动地说:“他能自己在床边坐稳了,还能扶着床站立!之前得三个人扶着才敢靠枕头。”那天的ICARS评分,从术前75分降到57分。

更细致的康复跟着来:从每天10分钟 “坐稳练习”,到扶墙练平衡,再到指鼻练习、捏握力球练精细动作。团队医生每天去查房都有新惊喜:“这是帮神经重新‘搭线’,练得越多,信号越顺。”

术后13天第二次调参, ICARS评分降到47分。王先生拿起叉子吃面,虽然慢,但没洒。家属激动地给亲戚们打电话:“他能自己吃饭了!”

不止于手术:一场漫长的 “护航”

出院时,王先生在家人搀扶下给医生们鞠了一躬。但医生对王先生建立的“每周远程随访+每月现场评估”的闭环管理才刚开始。

“出院后,他需要半个月来调一次,一个月再来,之后拉长到三个月、半年。” 徐君主任说,“就像心脏起搏器,参数得慢慢调,直到找到最适合他的 ‘节奏’。”

“目标很实在:能自己穿衣、吃饭,能独立走几步。” 秦彦昌教授说,“不用家人 24 小时守着,他就能重新为这个家做点啥。”

这是西北五省首例小脑齿状核DBS手术,科室上上下下都盯着。“会一直跟踪下去,” 主管医生翻着随访计划,眼里有劲儿,“看着他一点点好起来,重新撑起这个家 —— 这就是我们最想看到的。”