互联网新闻信息许可证服务编号:61120190002

陕西互联网违法和不良信息举报电话:029-63907152

2025-07-07 08:16:56 来源:群众新闻

7月1日,望京门朱檐倒映在芙蓉湖中,与荷花相映成趣。

倏忽温风至,因循小暑来。小暑,夏季第五个节气。太阳到达黄经105度,宣告盛夏伊始。此时,麦收已经结束,稻谷拔节而起,玉米扬花吐丝,棉花开花结铃。

《白鹿原》里描写了夏日关中原野上一场透雨后令人惊喜的景象:“无边无际、密不透风的苞谷、谷子、黑豆的枝枝秆秆蔓蔓叶叶覆盖了田地,大路和小道被青葱葱的田禾遮盖淹没了。”在陈忠实笔下,农人顶着烈日翻地,“嘿哟嘿呦”的号子声在四野飘荡。地头的椿树或榆树下装着沙果叶凉茶的瓦罐,是他们对抗暑热的朴素智慧。

俗话说,小暑一过,每日热三分。面对越来越热的天气,古往今来的人是如何与酷暑周旋的?

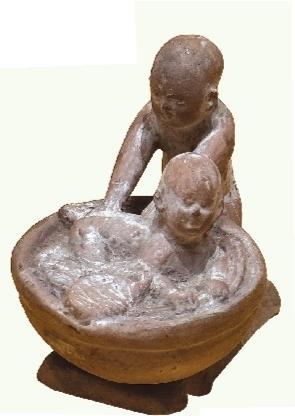

收藏于西安博物院的宋代彩绘沐浴童俑。

解暑:用冰藏冰与沐浴

炎炎夏日,酷暑难耐,冰成为人们平息燥热不可或缺之物。

在用冰方面,古人最直接的方法是将冰放在室内降温。盛夏之时,古人会饮用冰水以解暑热。早在春秋时期,《庄子》中就有“今吾朝受命而夕饮冰,我其内热与”的记载。唐代白居易在得到皇室赐冰后,曾撰写《谢恩赐冰状》。文中“烦暑迎消,清飚随至”描述了冰块的降温效果,还有“但饮之栗栗,常倾受命之心”的句子。

利用冰制作出来的冷食是古人钟爱的解暑利器,如类似现代冰激凌的酥山。

考古学者在唐章怀太子墓的壁画《侍女内侍图》中发现,一侍女身穿翻领胡服,双手捧着一个长方形的器具,内盛白色冰块状物。考古学家判断,白色冰块状物就是酥山。

冰还可解烦渴、消暑毒,《日用本草》《本草纲目》等古代医学著作均对其医疗效用有所记载。

需要注意的是,古人是通过凿冰储存实现夏日对冰的需求,而藏冰是一项巨大的挑战。

《诗经》中有“二之日凿冰冲冲,三之日纳于凌阴”的诗句,描述了当时的藏冰习俗。古人将冬日开采的冰藏在什么地方?古书中记载的冰库类型众多,有凌阴、凌室、冰室、冰窖、冰井等。

凌阴遗址是目前已知最早的古代冰库实例,1976年至1977年间发现于宝鸡市凤翔区,是建造于春秋时期的储冰设施遗址。该遗址由方形夯土台基、倒梯形窖穴及排水系统构成,采用深挖坑、木板密封等技术实现低温储藏,印证了《诗经》《周礼》中记载的古代藏冰的方式。

唐代后期,人们在生产火药时开采出大量硝石,并发现硝石溶于水时会吸收热量,结出冰。

畅快淋漓地饮一杯冰饮,再来一场神清气爽的沐浴,即使盛夏,也会让人感觉很舒爽。

收藏于西安博物院的宋代彩绘沐浴童俑,1965年出土于西安市新城区,呈现出一幅生动活泼、妙趣横生的婴童沐浴图。

陶俑做工精良,主体是两个娃娃加一个澡盆。一个娃娃稍大一点,有两三岁,另一个稍小一点。小娃娃趴在澡盆里,抬起脑袋张望,脸上挂着笑容。大娃娃则站在澡盆外面,两腿微微屈着,伸出双臂,手放在小娃娃后背位置,看起来似乎在给小娃娃搓洗。陶俑人物形象生动逼真,让人联想到两个娃娃嬉闹时的欢乐神情。

古人沐浴时,会用金银花、艾草等与清水调和成“香汤”,借药香提神,帮助汗液蒸发,增强清凉解暑之效。宋太宗时就有“香汤沐浴更斋清”的推崇。

避暑:择幽而居与畅游

“绿树阴浓夏日长,楼台倒影入池塘。”置身于山野、水畔,能解暑除燥。古人深谙此道,于是有了皇家避暑离宫。陕西境内离宫众多,闻名于世的有甘泉宫、九成宫、玉华宫、翠微宫、华清宫等。

7月1日,华清宫景区雨后初霁、空气清新。穿过望京门,芙蓉湖里的朵朵荷花亭亭玉立,露珠在荷叶上滚动,在朝阳下折射出碎金流光。长生殿朱檐倒映在翠绿的湖面,与灼灼荷花相映成趣,引得游人驻足观赏、拍照留念。

“讲解员身着唐装、簪花点妆,以优雅的插手礼迎接游客。瞬间,我仿佛步入庄重雍容的盛唐。华清宫雕梁画栋,与山水相映成趣。人在亭台楼阁、奇石假山与悬瀑鹊桥间游走,能感受到盛唐气象。”游客第五柔说。

华清宫作为游览胜地由来已久。以温泉为中心修建离宫别馆,应该从秦始皇时算起。史载,秦始皇修建汤池及房舍,使骊山温泉得到利用,并初步具备了离宫的规模。历经汉、北周和隋,这里的汤池房舍逐渐增多,林木花卉遍布山谷,为唐代华清宫的营建奠定了基础。后来,唐太宗诏阎立德营建骊山宫殿,命名“汤泉宫”,高宗改名“温泉宫”,至玄宗正式定名“华清宫”,沿用至今。

讲解员张涛告诉记者,华清宫依山面水,高低错落,营建时巧妙利用了山、原、川地形,是一座结构严谨、雄伟壮丽的庞大宫殿建筑群。主要殿舍以温泉为中心,还包括不同类型和用途的楼阁亭榭。如今的华清宫景区在原遗址基础上修建而成,凭借骊山独特的地理环境和温泉资源,兼具夏季避暑与冬季避寒功能,吸引了许多游客。

在盛夏时节畅游华清宫,可从望京门出发,漫步于芙蓉湖、九龙湖畔,任清澈水波带走暑意,尽享亲水之趣。随后,游客可步入梨园遗址博物馆与唐华清宫御汤遗址博物馆参观,感受盛唐乐舞文化,享受室内的静谧与清凉,接着可在环园葱郁的园林中小憩片刻,感受古树浓荫下的宁静。

“行程的最后,游客可登临骊山,在山顶凭栏远眺,感受舒爽山风,俯瞰华清胜景,瞭望无垠平原。”张涛说,“进入夏季高温期,我们会持续供应免费消暑绿豆汤,在游览线路沿途增设超声波雾化加湿器等,全力保障游客清凉畅游。”

6月30日,中国气象局在2025年全国暑期文化和旅游消费季主场活动中,发布16条全国暑期避暑旅游路线。其中,太白山国家森林公园、商洛金丝峡景区、安康飞渡峡景区被推荐入选“陇秦山水·古道西风”路线。

这个暑期,陕西将推出文旅活动1216项2792场、夏季旅游精品线路111条。延安市、汉中市、安康市等均推出了以避暑纳凉为主题的旅游线路和特色活动。

忘暑:吟诗弈棋与晒伏

文人雅士常以诗词歌赋描绘消暑纳凉的雅趣。

李白面对酷暑,选择融入自然:“懒摇白羽扇,裸袒青林中。脱巾挂石壁,露顶洒松风。”他主动拥抱山林,任松风拂过身体。对他来说,松风带来的是阵阵凉意,更是回归自然的无限畅快。

苏轼在《洞仙歌·冰肌玉骨》中,借想象重现了五代时期后蜀国君孟昶和妃子花蕊夫人在摩诃池上消夏的情形。他笔下的花蕊夫人“冰肌玉骨,自清凉无汗”,其超凡仙姿与“水殿风来暗香满”的环境,共同构成了隔绝尘暑的一方天地。这份清凉是感官体验,更是人物高洁精神的象征。然而,“但屈指西风几时来,又不道流年暗中偷换”一句,在极致清凉静谧中骤然点醒时光流逝,抒发了苏轼的惋惜之情。

俗话说,心静自然凉。消暑之道,不仅依赖外界的物理降温,还应注重内心的宁静与调适。

白居易在《销暑》中写下“热散由心静,凉生为室空”。诗人于窗下安坐,心静室空,清风自来。“静”与“空”二字,正是他寻得清凉的密钥。

静心消暑莫妙于弈棋。围棋是一种策略性的棋类游戏,是四艺之一。

迄今为止考古发现最早的一件围棋实物是汉阳陵南阙门遗址出土的陶制围棋盘。棋盘两面均刻直线,其中一面刻纵线9道、横线13道,在边四路交叉处刻有一个“十”字交叉线。另一面刻纵线11道、横线17道,在边四路交叉处隐约刻有一个不完整的“十”字交叉线。

从棋盘的整体刻画情况来看,显然刻纵线9道、横线13道的这一面是对弈时所用,另一面可能由于刻画失误而未使用。棋盘由铺地方砖刻画而成,做工粗糙,应为守陵人信手刻画,以供休闲游戏之用。根据遗址中出土的同时期铺地方砖和棋盘上残余的刻线数目推算,该围棋盘盘面上应有纵横线各17道。

小暑前后,民间有晒伏的习俗,就是把存放在箱柜里的衣服、书籍等放到日头下暴晒,以去潮去湿、防霉防蛀。西安及周边一些农村地区,至今仍保留着这样的传统习俗。

6月28日,西安市长安区细柳街道举办了六月六社火晒箱底活动。晒场上,社火道具、丝绸戏服、古老剧本等尽数铺开,吸引许多市民游客参观。

当天,记者还来到兴善寺西街。街道南侧聚集了大量古旧书摊,有不少来往行人驻足翻阅。摊主王翰一边擦拭书脊,一边对记者说:“晒书要避开午间强光,晨昏最宜。紫外线能杀螨虫,但古线装帧和彩绘封面经不起暴晒,要格外注意。”(群众新闻记者 孙亚婷文/图)

小暑节气的物候现象

小暑有三候,一候温风至,二候蟋蟀居壁,三候鹰始鸷。

一候温风至。古人认为,春生夏长皆得益于风的温厚。小暑时节,天气炎热,已经难有凉风,一出门,风起处皆有热浪。

二候蟋蟀居壁。由于天气炎热,蟋蟀离开了田野,到庭院的墙角下以避暑热。

三候鹰始鸷。老鹰因地面气温太高而在清凉的高空活动,频繁地捕食猎物,补充能量,应对酷暑的挑战。

(群众新闻记者 孙亚婷整理)