互联网新闻信息许可证服务编号:61120190002

陕西互联网违法和不良信息举报电话:029-63907152

2025-03-24 14:01:42 来源:武卓韵

1987年夏天,我在陕西神木的祖屋中出生。祖屋位于小小老城中心的一座四合院内,如今其中一部分已经作为雪樵先生故居被列为了文物保护单位。院中坐北朝南和坐东向西共六间祖屋历经战乱、重修,在爷爷奶奶的辛苦劳作和努力之下,到我出生时,已经是一大家人生活、栖居的温馨港湾。

三间正屋由室内木制的隔扇门分开。其中一间功能较为简单,只有一盘土炕,和所有陕北的土炕一样,沿着墙边垒着高高的被褥,主要作为卧室;中间一间兼具了会客、休息、饮食功能,有两个单人沙发、五斗平柜,另一间分隔开来的是小厨房,还有一盘土炕做成的暖阁。

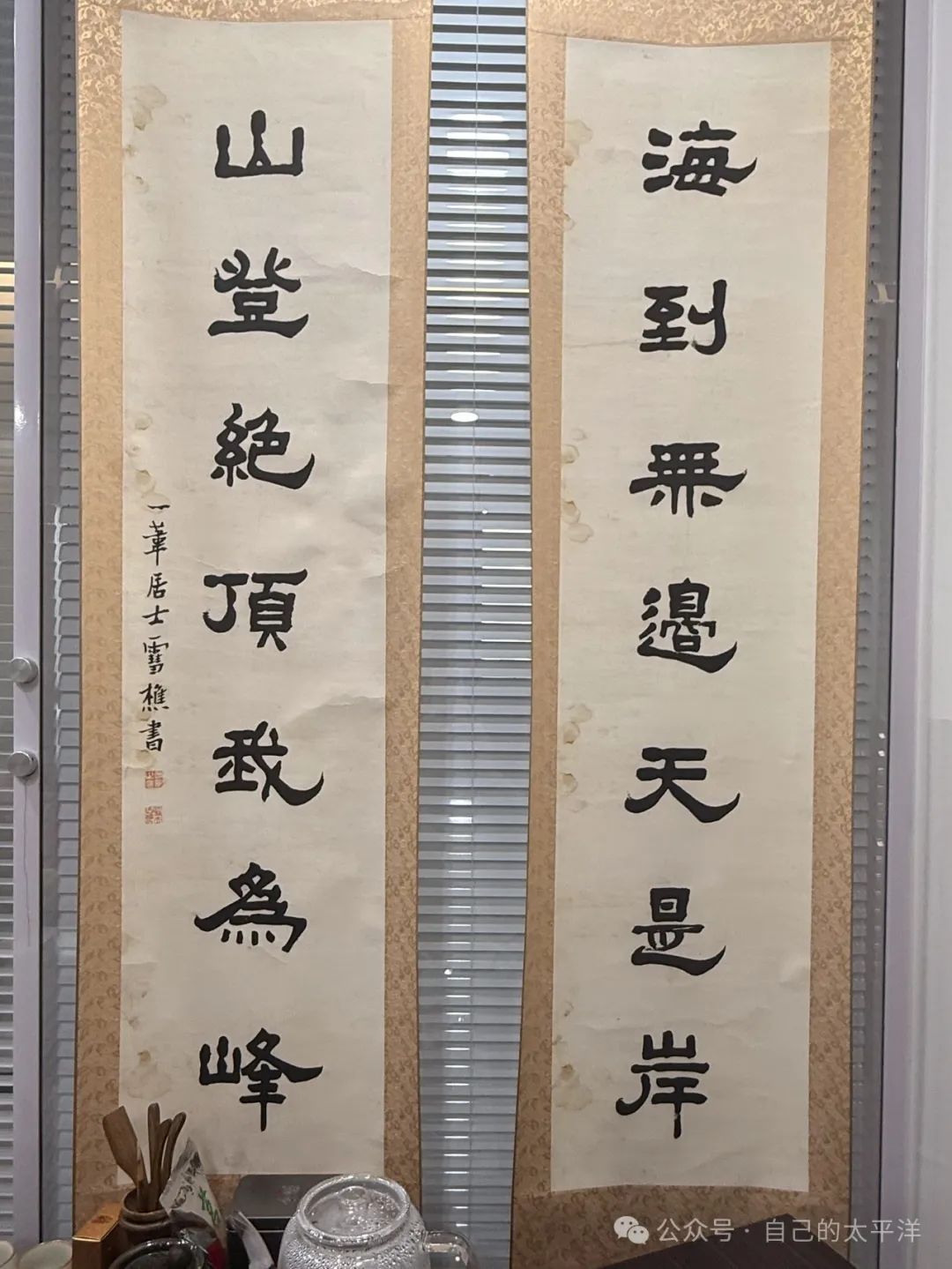

按照民居传统,考究的暖阁两侧应该有一些寓意吉祥的装饰,但祖屋并没有,取而代之的是一幅干净整洁的对联。这副对联被临摹在了木板上,木板刷了绿色的底漆,黑色的大字工整有力。“海到无边天是岸,山登绝顶人为峰。”落款是一行小字:“一苇居士雪樵书”。

没过几年我就到了认字的年纪,很快发现这幅对联上的“人”字并不是我已经认识的一撇一捺,而是在一捺之上又多了三个点。我问当时在身边的爷爷和二爸,记得他们是这样回答的:这里的原文是林则徐的“山登绝顶我为峰”,但爷爷认为“我”显得太孤傲,所以就改成了“人”,但“人”字笔画过于简单,写出来不够平衡,所以加了三点,看着更美观。

这种解释对稚童的我而言就是天书,但也是如今脑海中残存的对于曾祖父最早的印象。后来,时间就像射出枪膛的子弹一样,不让人有丝毫喘息和眷恋,推着我长大,推着父母变老,推着爷爷奶奶离开人世,推着这座祖屋变成了“故居”。暖阁和这副对联依然还在原处,静静地守望了这个大家庭数十年时光。在长大的过程中,我数次见过它的真迹;自求学结束开始工作,也一直随身带着一幅复制品,如今被安静地挂在办公室。每天一抬头,“海到无边天是岸,山登绝顶我为峰”几个字,一如那氤氲迷雾中的古早记忆。

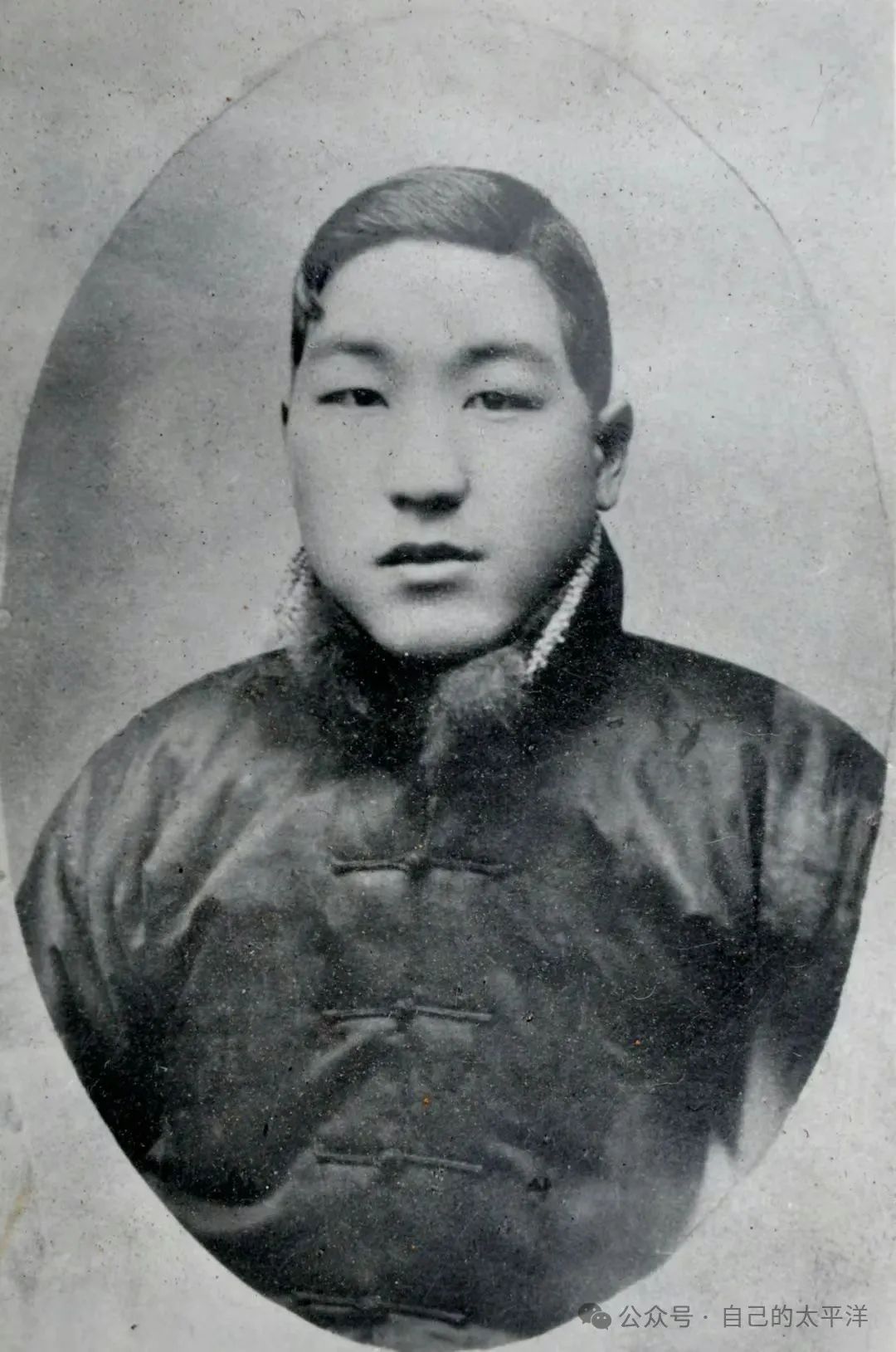

曾祖父早在我出生前近五十年就已经离开了人世,我所有关于他的信息都来自于爷爷和父辈们的讲述。我知道他在一百多年前就负笈于北京法政大学。后来当我长大了一些,也亲眼见过爷爷为邻里乡亲提供法律咨询,更朝夕亲历了父亲的律师创业和执业生涯。如今,我自己也已经在律师行业历练十年。到这里,似乎可以讲一个传承与守望、或者一个家族精神记忆的励志故事。这种故事不论是否真实,似乎都是一种符合期待的叙事,也已然成为了一种社会荣誉。但这并不是我要讲的。

在成长的一长段时间里,我全情投身于现代文明的洗礼和冲刷,对于爷爷、父亲、叔叔和姑姑们执着于所谓文化遗产的意义,并非没有过怀疑。陕北的土地过于厚重,数百万年的黄土沙尘不仅难以养育出茂密森林,也能轻松掩埋行动和思想的留痕。但可能正是因此,才让曾祖父在这片土地上显得像夺目的异类,也让靠着坚持和幸运留存下的墨迹更容易被视为珍宝。

遗忘才是历史的常态,在一个贫瘠、动荡的时代,四十年的时间足以让很多东西消失,也足以彻底洗刷几代人的思想。即便如王谢堂前和红楼一梦,也在历史的面前尽显唏嘘,更何况我们这样一个在陕北边陲的小小家庭。如果不是爷爷奶奶根植于内心的文化意识,自80年代开始投入巨大精力、财力,不计回报地坚持,如果不是陕北这片土地幸运地迎来了现代化发展的一波波浪潮,如果不是父亲和长辈们在各自行业里辛苦耕耘数十载始有所成,实难想象曾祖父留下的这些发黄纸片还能在一百年后产生回响。

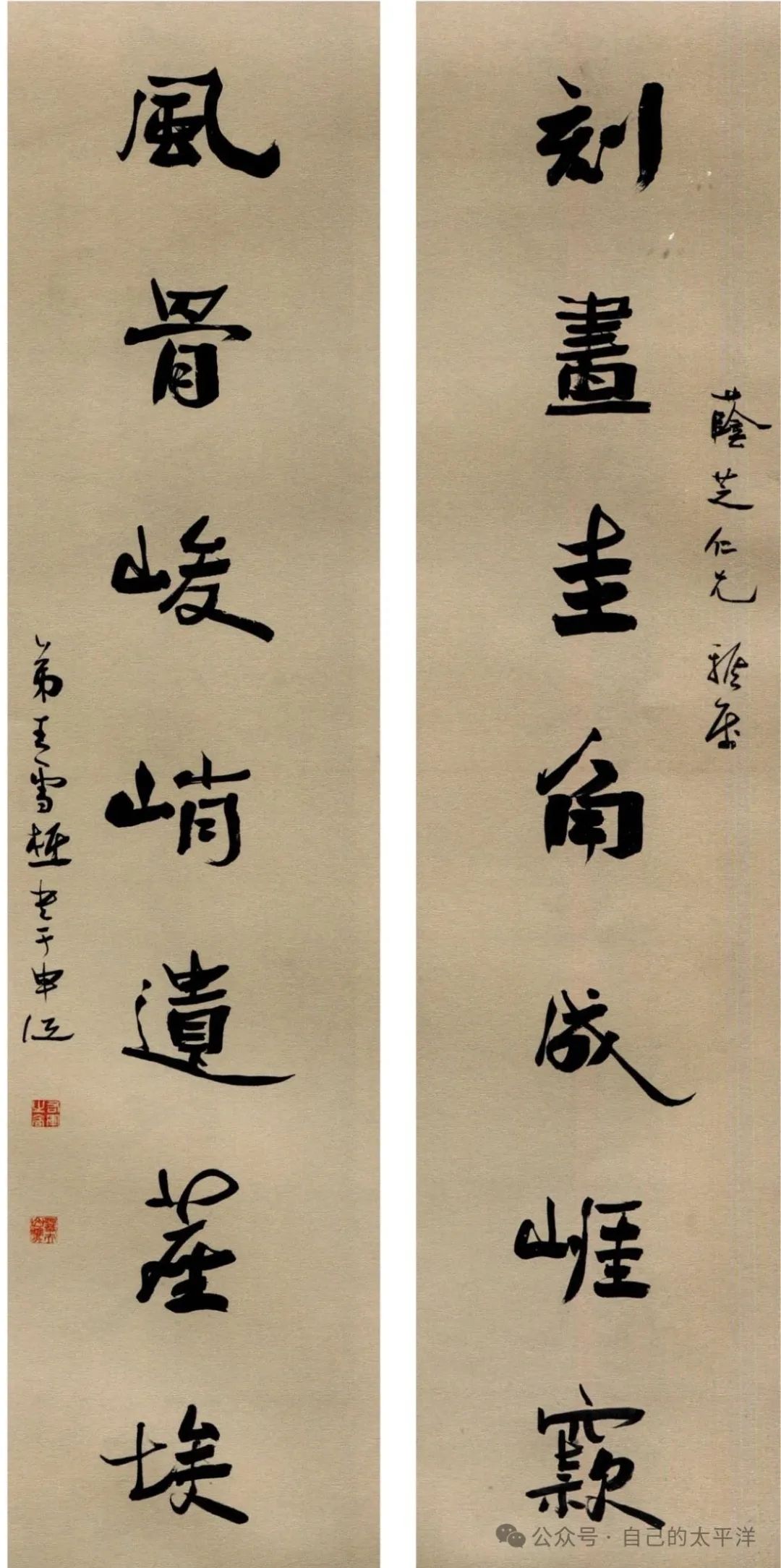

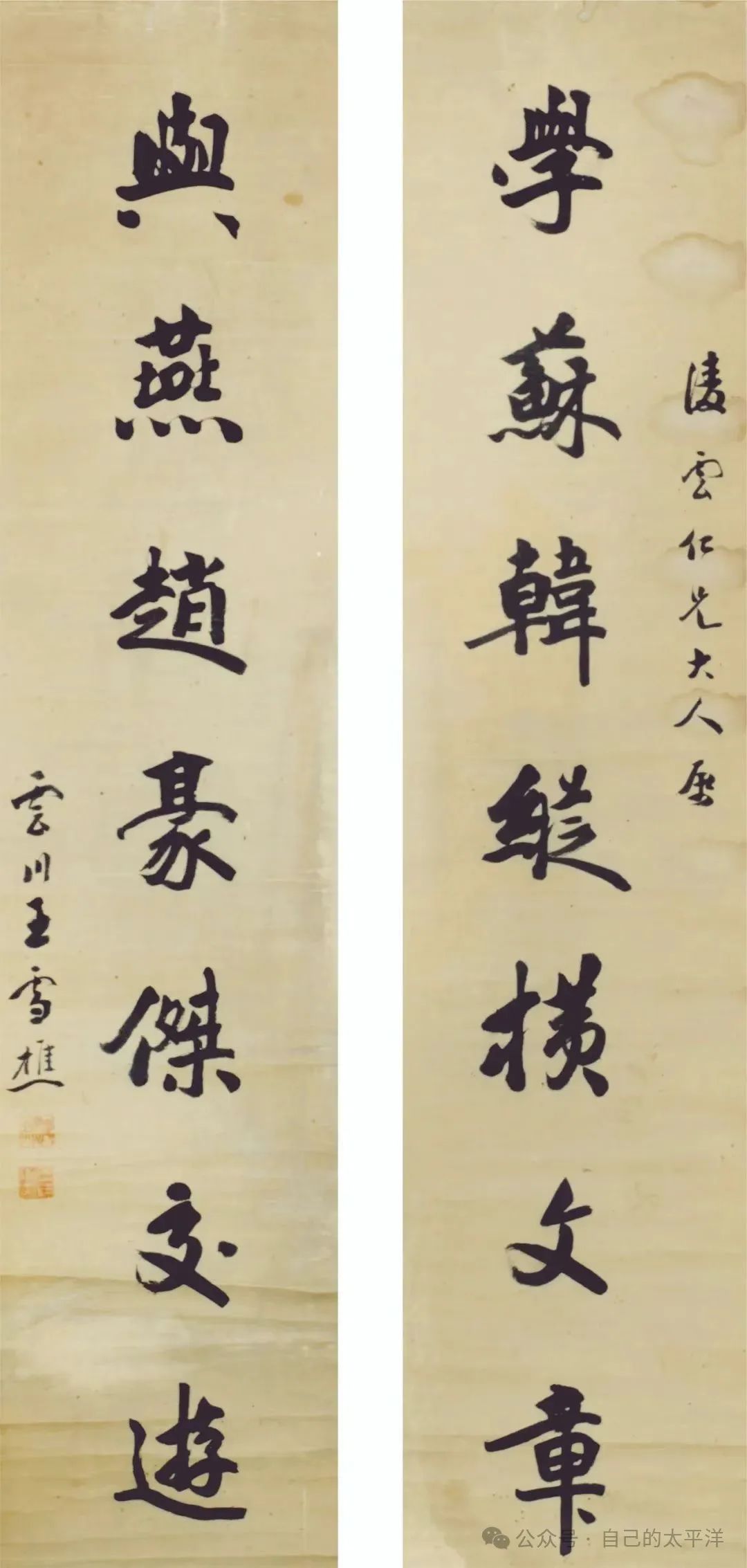

随着曾祖父的书法在家乡神木乃至更广泛的区域产生影响,我时常会收到诸如“书香门第”之类的赞许。我理解许多长辈、朋友说这一番话是出于真心,其中的勉励和关爱自当深深感激。但如果带着稍加宽阔的视野,带着稍有温度的历史关怀,就不难清楚地意识到,在璀璨耀眼的历史文明中,曾祖父的影响和痕迹既有限且脆弱。与同时期的书法大家相比,他最大的遗憾就是去世过早。那时他的书法技艺也许已经纯青,但行动和思想还没有来得及沉淀,更没有机会投身到身后二三十年的历史洪流,所以今天的后人也只能在流传下来的只言片语和幸存记忆中,夹杂着情怀与想象去探寻他的人格和精神。这种清醒和自省,应当是我们思考和行动的根基和出发点。

慕强和尚古可能是人类为了种群延续而进化出的文化基因。在信息过载、传播便利的时代,它们可能在某些时刻体现为流量密码,也可能在某些时刻体现为社交场合的泛泛恭维。当我在这样的恭维和称赞声中做着白日梦,穿越回一百年前,冒昧地带入曾祖父的视角时,竟然感到了一丝苍凉和慌张:父亲是社会地位低下的屠夫,生母在三岁时就撒手人寰,此时此刻的我又有什么“传承”呢?当面对风雨飘摇的政局、时代变革的浪潮,是什么在引导着我做出选择?当归隐家乡一遍又一遍孤独书写的时候,我的精神又在何处寄托?

白日梦醒,他书写下的纸片枯萎、发黄、随风飘荡,但时代依然无情地大步向前。家乡举办“气象正大 风雅薪传”雪樵先生诞辰130周年书法展开幕前夜,我站在空旷的展览大厅,在昏暗的灯光下,想象着一百年前与我同龄的他如何在新旧之间、庙堂与山野之间挣扎徘徊,寻找自己的位置和价值,一如一百年后我在传统与现代、法理和人心之间的彷徨和犹豫。如果说有什么东西穿越了一百年的时光依然光亮如新,我想它可能是每个人内心深处对于价值、意义的追问,以及在追问过程中体现出的良知、勇气、道德和担当。如果他也能穿越一百年到现在,也许书法艺术不再会是他唯一的追求,但他的精神内核依然会引导着他,完成自己一生的选择与修行。

每一个剧烈变化的时代都有随波逐流者、翻江倒海者,也有坚如磐石一般的人,后者固执得与时代格格不入,似乎就要被抛弃。正如每一次重大的技术和社会进步的时代,都有一种熟悉的声音,开始消解个体本身的价值,质疑个体的目的和意义。当这样的思想被执柄者和偏执者所利用时,往往就是浩劫的开端。曾祖父早逝于一个战火纷飞的年份,那一年抗战陷入胶着,德国入侵波兰,世界范围内的第二次世界大战正式爆发,可谁也没曾料到,这还远非人类群体癫狂的登峰造极。在这样的时代,“做自己”是一件多么孤独和痛苦的事情啊。

作为一个固执的读书人,如果他再多二三十年的人生,未来的时局能带给他的,到底是一遍遍的痛苦和孤独,还是会裹挟着他投身于某种洪流?当他写下和咀嚼“山登绝顶我为峰”的时候,当他自认为站在山峰之上极目远眺的时候,他看到的到底是遥远的过去,还是模糊的未来?他无法等到时代给出答案,而且时代的答案也从来不是靠等待就能获得。他用自己的行动作出了选择,如果他能看到我的书房中有他亲手写下的大字,是否会对当年自己的选择和行动感到一丝丝欣慰呢?

当父亲给我布置下这一篇“作业”时,他也许想让我讲一个家族守望和传承的故事,毕竟世上没有什么叙事比血脉相承更能打动一位父亲。但父亲的视野足够辽阔,他期待的也不是去守护某一种“家族荣耀”,而是一代代人能深刻地理解文化如何生生不息。

“文化”和“精神”的概念太庞大,无论是一个个体还是一个家庭,都无法独自承担如此宏大的命题;它们最终的落脚点并不在高高的叙事,而是在更广阔的社会。更重要的是,“传承”如果没有具体的行动,必然会变得腐朽和衰败。如果说曾祖父的书法或人格真的承载了某种可以穿越历史的精神从而值得被继续流传下去,那必然不会局限于一家一姓,而是在更多人交错的行动中,找到呼应和回响。

山登绝顶,何谓为峰?是“我”还是“人”?也许并不重要。任何一个时代,总有人愿意攀登,总有人愿意回望,总有人在风中苦等答案,也有人愿意在风沙弥漫中探寻。在某种意义上,尽管有限,但曾祖父幸运地成为了少数能够穿越百年历史的人,他与众多抑或璀璨、抑或幽暗的群星一样,共同点缀了一种叫做文明的天空,也共同引导着偶尔抬头的黑夜旅人的迷途。

作者:武卓韵。中国执业律师,纽约州执业律师。