互联网新闻信息许可证服务编号:61120190002

陕西互联网违法和不良信息举报电话:029-63907152

2025-03-06 08:12:01 来源:阳光网-阳光报

季风/文字 整理 穆涛/供图

主持人:季风(阳光报《非常对话》主编、作家)

对话嘉宾:穆涛

(著名作家、西安市作家协会主席)

穆涛作品《中国人的大局观》。

穆涛作品《中国历史的体温》。

穆涛先生近照。

穆涛的涉猎

韩愈画像。

《诗经》老版本图片。

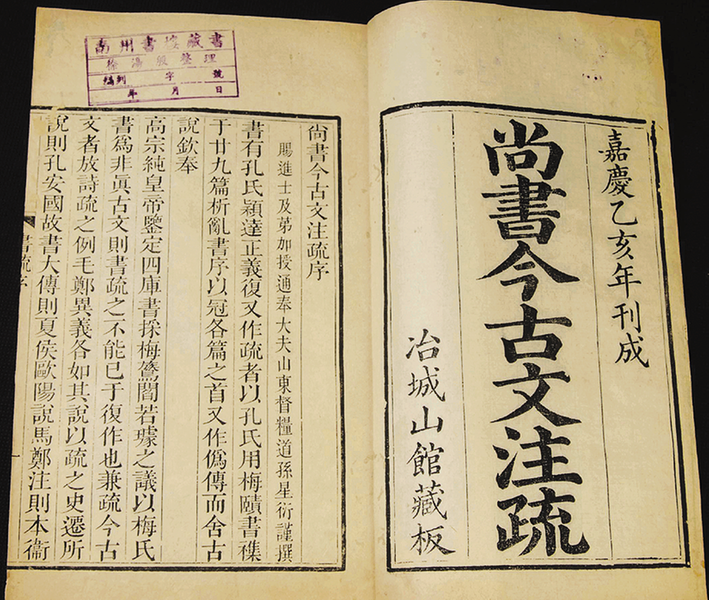

《尚书》老版本图片。

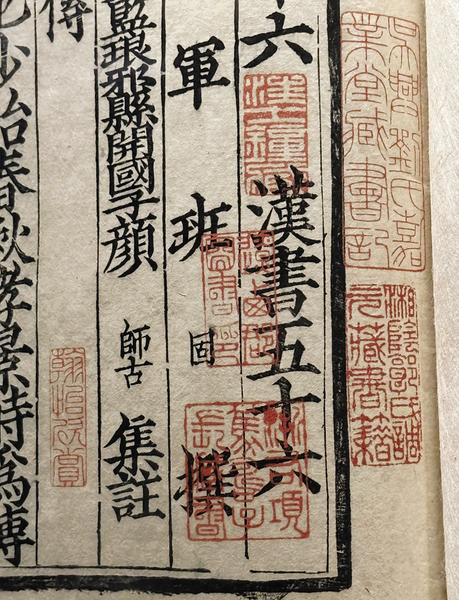

《汉书》老版本图片。

编者按

穆涛先生,祖籍河北廊坊,1993年携家到西安,从此根植在古长安城里,再不挪动。1998年起,协助贾平凹主编主持《美文》期刊工作,距今编龄快四十年了。在繁忙的编务之余,坚持精读笔耕,著述立论。一个魁伟高大的河北汉子,说话幽默带梗,且能妙笔生花,援引各式文史哲的内容,以学者的严谨态度考证,落笔行文爽朗上口,成了散文界最具标识化的、首开一代先河的穆涛文体。他可谓是贾平凹先生提倡“大散文”概念的践行者,拓展了大散文的写法和妙处。

嘉宾简介

穆涛,中国散文学会副会长,中国作协散文专委会委员,陕西省文艺评论家协会副主席,西安市作家协会主席,西北大学教授,西京学院特聘教授,博士研究生导师,享受国务院政府特殊津贴专家,获“全国五一劳动奖章”。著有《先前的风气》《中国人的大局观》《中国历史的体温》《明日在往事中》等多部作品。其中《先前的风气》获第六届鲁迅文学奖并入选2014年中国好书;2023年,《中国人的大局观》获首届漓江文学奖和首届杨升庵散文奖。

季风:有评论说,穆涛先生的作品充满理想的清澈,但似乎刻意降低了情感温度。您怎么看这个评价?

穆涛:文章写出清澈感是我的理想。

清澈是一种境界,在古汉语里,“澈”与“澄”的词义近似,指示水流清明,内含着过滤的意味。这两个字也有分别,“澄”注重过程,“澈”近乎结果。我们比较着看看“澄”与“澈”的不同用法,体会一下古代文学的精微与宏大:

落木千山天远大,

澄江一道月分明

(宋·范成大)

爽气澄兰沼,秋风动桂林。

(唐·李世民)云日相辉映,

空水共澄鲜。

(南北朝·谢灵运)

月光下澈,影布石上,怡然不动。

(唐·柳宗元)

溪虽莫利于世,而善鉴万物(万类),清莹秀澈。(唐·柳宗元)

露凝无游氛,天高肃景澈。

(晋·陶渊明)

“澄”与“澈”合于一体并用,内涵更见生动:

政与清渭同,分流共澄澈。

(唐代僧人·皎然)

视听日澄澈,声光坐连绵。

(唐·孟郊)

夜泊鹦鹉洲,江月秋澄澈。

(唐·白居易)

水是懂过滤的,也懂沉淀。人也要懂这些,过滤使人清醒,沉淀使人高耸。佛门有“打坐”这样的术语,“打坐”不是傻呆呆地坐着,是把内心里不干净的念头清理出来,慢慢剔除,除掉妄念,以此修行。人的过滤重点是自省,一个人看明白社会,看明白周围人,是不容易的。看明白自己,知道几斤几两,更不容易。大人物都是长于过滤的,《论语》里有一句话,是曾子说的,“吾日三省吾身。”我以前的办公室与贾平凹比邻挨着,他是主编,我是编辑。他在书柜玻璃门上贴了一幅书法作品:“独坐防心,群居防口。”防心,我的理解就是除杂念和妄念的意思。那幅字是上世纪九十年代初他写的,笔力清朗带劲,词意也充沛。有容乃大这个词,是人活着的前提,但只是前提,好比一首词的上半阕,下半阕就是要知道过滤,过滤之后,人也就沉着了。

您说我的文章“刻意降低情感温度”,您是指冷色调吧。我不是有意为之的,算写作习惯吧。

季风:为何您说过好文章如一根绳,必须牵出一头牛。这是您对自己作文的理解,还是自己下笔的抱负?

穆涛:《笑林广记》里有一个老故事,一个人被捕,扛着枷锁在大街游走示众。有亲友上前问,“闯下什么祸事弄成这般模样?”回答说,“在路边见到一根草绳,以为没用,捡回家,就被官府捉了。”又问,“一根草绳,犯了哪条王法?”又答,“草绳的那一头还有一物。”再问,“何物?”再答,“一头耕牛。”这是我在大学文学院讲写作方法时用过的一个材料。散文也好,小说也罢,写作手法别出心裁会让读者眼前一亮。这个小故事,如果按一个人因盗耕牛被捕,游街示众,亲友上前问询这个顺序去写,就是新闻稿了。

季风:您的大作《中国人的大局观》,洋洋洒洒几十万字,应该是您系统读史书的笔记心得。您说,“史学昌明的时代,社会生态是清醒的”,是指知识阶层的清醒,还是作家的清醒?

穆涛:有一个词要警惕,就是精英。如果一个时期里,知识阶层的少数“精英”成为社会认知的代表人物,这个时期差不多就是半封闭半愚昧的。还好,今天的中国,多领域的“精英”和“专家”成了公众质疑,乃至嘲讽的笑柄,公众的整体素质正在构成中国社会大转型时期的基本力量。所谓的愚民政治,就是让公众不觉醒,当代中国的社会启蒙,不是先驱者唤醒的,而是一波连着一波的社会磨难激发出来的,是冷酷多舛的现实擦亮了群众的眼睛。

“史学昌明的时代,社会生态是清醒的。”我的这个判断,是读《史记》《汉书》时有感而发的。

中国的大历史里,有一次重大文化劫难,就是秦始皇的焚书。公元前221年,秦统一六国,建立了大一统的秦朝。七年后,公元前213年在全国范围内大面积焚书,重点是历史类和思想类,《史记·秦本纪》记载了当年“焚书令”的要点:

“非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏诗、书、百家语者,悉诣守尉杂烧之。有敢偶语诗、书者,弃市。以古非今者,族。吏知而不举与同罪,令下三十日不烧黥为城旦。”

不是记载秦国历史的史书全部烧掉,不是政府文化官员的工作用书,天下敢有收藏《诗经》《尚书》、诸子百家等著作,上缴当地政府主要官员集中焚毁。私下谈论《诗经》《尚书》者,斩首示众。以古非今者,灭门。官员知情隐瞒者与收藏书者同罪,各地主官接到焚书令三十天后不作为等同罪犯,脸上刺字,罚为“城旦”。当时是秦朝建国初期,各地均在修建省城(郡)县城,白天施工,晚上看守建筑工地材料的罪犯称“城旦”。

公元前213年,是中国文化史里最黑暗寒冷的一年,又七年后,秦朝覆灭,汉朝建立。之后的朝代,几乎都在反思这一场文化劫难的恶行恶果,不仅大量的史书、史料、史存,思想著述被焚烧,重要的是文化生态被破坏,著述者有罪,藏书读书都是有罪的。

感谢汉代,我们今天读到的先秦典籍,百分之九十五以上,都是汉代重新整理复活的。《汉书·艺文志》记载,从汉高祖刘邦到汉元帝刘奭一百五十年间,抢救整理出“六略三十八种,五百九十六家,一万三千二百六十九卷”。《诗经》《尚书》在秦朝是杀头的书,在汉武帝刘彻之后被奉为治国之书,《诗经》《尚书》《礼记》《易经》《春秋》这五部儒家典籍,被奉为“五经”,成为选拔官员的“国考用书”。汉代改革创新公务员选拔办法,实行“学而优则仕”,汉代称“察举制”,到唐代之后完善为“科举制”,这种以读儒家经典取仕的方法一直适用至清朝末年。汉代重视继承中国传统文化,不仅在理论研究层面,更注重在实践中习用,并由此形成一个中国独特的政治传统。从汉代到清代,中国古代官员中大多数是传统文化的行家,其中多位还是大家。

汉代是一座巨大的蓄水池,荟萃中华文脉,重新整理并融会贯通着思考,使之形成洪流,流传至今。在抢救整理典籍过程中,形成了学习历史、尊重历史,从历史中汲取养分的清醒生态,不仅有《新语》《淮南子》《新书》《春秋繁露》《新序》等一众反思历史的文化著述,还创新史书著述方法,《史记》《汉书》是“二十四史”的前两部,成为中国大一统形态下,中国史书写作的模板。

历史是什么?比如一条河流,从遥远的上古奔腾而来,流经我们,使我们身处其中。我们最大的职责,是使这条河保持流量,并增质增量地流向今后。历史不只是之前,还是今天,还是今后。

季风:韩愈讲究复古原道,要从文明的根源解决问题,越古越好。上追至夏商周三代,最终落实在两汉。三代之学都是经过汉学整理定型的。您为自己找到一处作文立书的根基,取法乎上。您近年的写作正是为了定位两汉的内容,是这样么?

穆涛:这是李敬泽先生给我写作的鼓励,我承受不住这个评价。

韩愈的文章可以用四个字扼要概括:质朴真实。这也是他的文学理想,文法质朴守本源,文风求真切实,“道方而事实”。反对弄虚,弄虚势必会做假。他还强调文道合一,行文章法与用心立意的融会贯通。他讲求复古原道,不是越古越好。“非三代两汉之书不敢观”,“游之乎诗书(《诗经》《尚书》)之源”,他是在说清楚其文学理想的策源地,讲明白其文学之根的深植之处。由夏商周三代,到落实在两汉,也是对汉代重新整理秦之先典籍,荟萃中华文脉这一历史存在的崇敬。

韩愈在唐代倡行“古文运动”,主张学习汉代以及汉代之前的文风。“古文运动”最初是民国时期命名的,“运动”这个词的古文原意好,比如中医里“五运六气”的律动原理。现代汉语广泛使用之后有点变节,我们今天动辄称“运动”,本意被薄弱了。韩愈在唐代倡导的是文风改良,入手点并不是一般的文学文章,而是政府公文和科举应试文章。当年的政府公文,套话、空话,车轱辘话风行,还流行在公文中对皇帝表忠心。科举应试文章华而不实,“骈四俪六”形式至上。科举考试是给国家选拔公务员,避实弄虚是贻害政治风气的。唐代的古文革命一直持续至宋朝,多位文化大人物相辅相成,几百年间抱团取火成燎原之势,“唐宋八大家”成就了中国文学史中一场灿烂的锦绣大观。

苏轼推崇韩愈,称其“文起八代之衰,而道济天下之溺”,一人之力扭转并改良了八个朝代的文风。具体是,“自东汉以来,道丧文弊,异端并起,历唐贞观,开元之盛,辅以房(房玄龄)、杜(杜如晦)、姚(姚崇)、宋(宋璟)而不能救。独韩文公起布衣,谈笑而麾之,天下靡然从公,复归于正”。在苏轼的眼中,从东汉至唐之间的八个历史阶段,文风状态是“道丧文弊,异端并起”,这其间有陶渊明和“魏晋风骨”,苏轼的这个观点,可以作为我们研究这一时期文风变化的参照。

季风:您从事编辑工作三十多年,也坚持文学写作,并主持《美文》杂志多年,《美文》倡导的大散文写作,具体指什么?

穆涛:我1993年到《美文》杂志,之前在河北省的《长城》和《文论报》,做小说、理论编辑。1993年转业编散文,1998年起,协助平凹主编主持编刊工作,编龄快四十年了。

《美文》创刊,即提出“大散文写作”,开始时是有质疑声音的。我们中国人崇尚内心格局的大,不喜欢嘴皮子功夫,更不待见自大的。对待质疑,平凹主编要求很明确,扎实编杂志,不参与争议,一期一期慢慢做,用事实说话,做出大气来。记得是2000年吧,在一次会议上,一位学者问这个问题,我当时是这么回应的:生活在海边的人,称呼海不用定语,直截了当说“海”。内陆人称呼“大海”,蕴含着对海的向往和崇敬。草原上的人,称呼水泡子也叫海,北京的北海和广西的北海,内容也不一样。我们《美文》倡导大散文写作,就是含着对散文的向往和崇敬。

我主持《美文》工作后,和平凹主编沟通“美”和“大”的内涵时,用的是孟子的那句话,“充实之谓美,充实而有光辉之谓大。”一棵树的叶子透亮,是这棵树的生命状态好。一个人内心格局大,说话做事是沉着守方的。平凹主编同意我的这种认知。还有一点,一种文学主张,包括办一本文学杂志,呈现出大气,需要时间,也需要磨砺。一个人从出生到长大成人,日子要一天一天地过。再到蹈大方的境地,内心养出光明亮堂,要经历许多不容易的事。

季风:触目闻声,随处可感,作家的所见所闻所知所感,都为一般写作的材料。郁达夫先生曾经说,“散文清淡易为,天上人间,草木鱼虫,无可不谈。”这种文体是十分自由的,依这样的排法,散文的地位是否排在写作第一位?

穆涛:写作材料是很要紧的。比如盖一处房子,砖、瓦、木料、钢筋、水泥这些材料不仅要过关,还要过硬,这是房子的基本。现在留下来以前大户人家的老院子,扛住了几百年的风雨侵蚀。苦人家过日子紧,孩子长大了娶媳妇等房子用,只好东借西凑将就着盖几间,指望以后日子转好些再翻新。再有就是做工考究,我听过一个事,以前一个老地主盖院子,砖瓦都是专门烧制的,其中特殊位置用的砖瓦,屋檐、廊壁这些地方,烧制后还要用工打磨。每个工人一天限制打磨几块,不许超额。今天做建筑那种“多快好省”赶工期的路数,没有长久的用心。还有就是房子的样式,那一张施工图纸很重要。家里盖房子可以仿照邻居家的样子,省事省心,也随和。但文学写作一味照别人的样子去做,就不是个事了。

散文自由,小说诗歌也自由。小说这个名字,前边有一个“小”字,就是因为散漫,街谈巷议、坊间流言都是话题。以前的小说是章回体例,是给说书艺人用的,相当于今天给导演写的脚本。场子开始时,醒木啪的一声拍在书案上,“上回说到”,结束时再拍一声,“且听下回分解。”小说的“小”字,这里指的是重在娱乐。这是旧的文学观,新文学以后,小说的巨大成就是承担“民族秘史”的功能。在旧文学观里,散文的地位很高,立德、立功、立言“三不朽”中的立言,就是指向散文,以前称文章,“言立而文明”。今天的散文写作,也意指我们的“立言”功能基本丢失了。

文无第一,只要写好了,什么都可以立身。美国那位叫鲍勃·迪伦的歌唱家,不是以一首歌词获得诺贝尔文学奖了么。