互联网新闻信息许可证服务编号:61120190002

陕西互联网违法和不良信息举报电话:029-63907152

2024-12-09 09:13:56 来源:黄堡书院

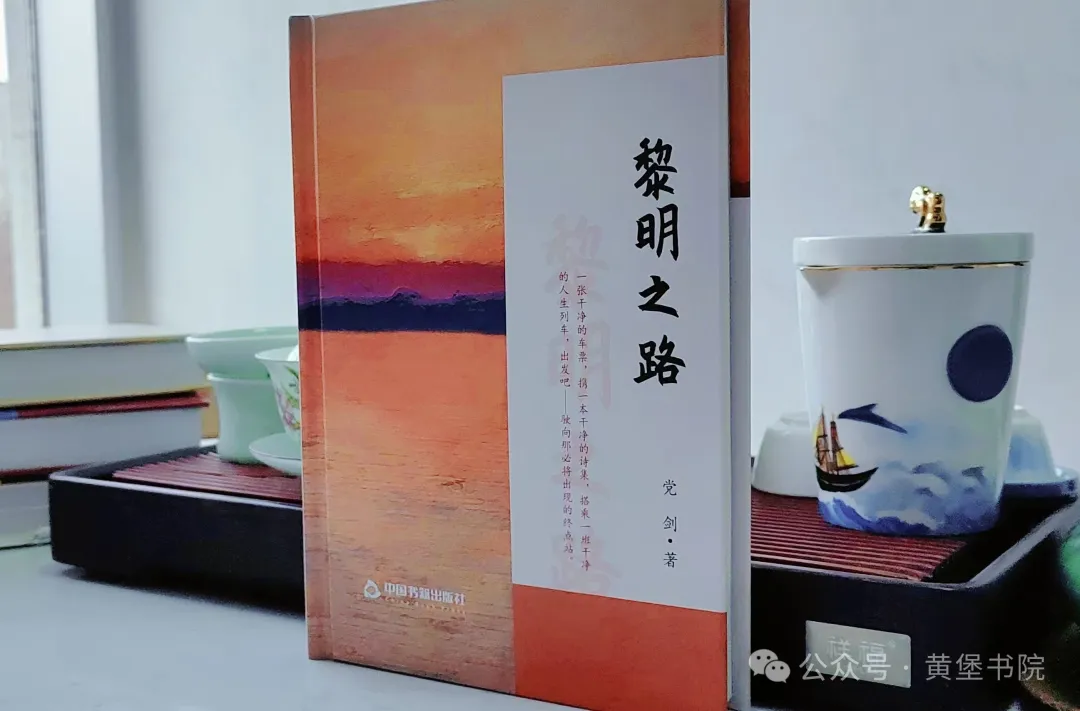

鸿篇巨著的抒情需是史品和诗格的统一

——给诗人党剑君的一封信

常智奇

党剑君好,感谢你的信任!阅读过你呕心沥血创作的鸿篇巨制抒情诗《黎明之路》,我沉重地感受到了这部作品的重量。《离骚》373句,2700多字;《孔雀东南飞》350多句,1700多字;《长恨歌》800句左右,约1200字;《黎明之路》,5000余行,仅凭这种形式感,我已感受到你的胸怀、情志和抱负。

这是一部表现苍凉人生,孑孓独行,在寒冷的子夜,面对满天星斗,发出道德律令叩问的心灵独白的史诗。你想以抒情携叙说的方式,表现一个时代的悲剧精神,以血肉的燃烧点亮心中的灯火,照亮人生奋斗的征程,这种追求真、善、美的价值投向是可贵的。

《黎明之路》,以抒情主人公家明的身份,向自己的爱人珺诉说自己满身劳积,一腔苦闷的、压抑、失落、苦难、迷茫、困惑、幽怨的情感,表现了“一个疲惫的男人一心想挽留一本不慎落水的诗集”精神倾诉。这种艺术氛围地营造是浩渺的,无垠的,广阔的,“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下”。寂寥空虚,郁闷憋屈,压抑苦闷的灵魂对心中偶倾吐他追求的失落,寻觅的不逮,情感的挫折,思想的困惑和迷茫。情感在诗化生活中转移,精神在诗格升华中化为文本形式。在这诗化生活的表达,具有诗歌禀赋天然传达的品性。在这充满悲剧性的情感传达中,我能感受到你在诗情、诗意、诗境、诗品、诗格、诗式、诗调、诗韵、诗体探索中,具有潜在的诗歌创作的爆发力。

表现你所代表这一代人的生活状态,情感世界和精神追求;表现这一代人在立身、立功、立德、立言过程中的心路历程,表现他们的生活方式,表现流放者、醉酒者、回溯者、蜗居者、创造者、寻音者、苦行者的生存之痛,生活之伤,生产之艰,寻觅之难,坠落之晕,沉默之重,是你诗歌的价值走向。你站在生活的十字路口,在端详和掂量着人生的价值,意义和重量。我感受了它悲剧性的分量。

我在欣赏之余,还是对你未来的创作有一定的期待。我以为长篇抒情诗必伴之以抒情主人公或抒情对象。这种抒情主人公和抒情对象,应该有一种主客观鲜明的情感界限。可以融为一体,互为转移。但是,这种诗格在艺术哲学审美分析的层面上必须有一种形而上的思想作为依附。在格的情感表达中显示出格的存在,在格的存在中显示不隔的是诗意贯通。《黎明之路》的抒情是抒情主人公家明对珺的单向输出,单向倾诉,没有在珺回应性的语境磁场上,整理、提炼家明要表达思想感情的语言、语义、语境、语气、语调,没有准确的把握诗化生活整体性中的情感伸张的节奏,倾诉未能完全在情感裂变的文化背景下实现审美表达,独白未能在诗意的艺术哲学分析的层面上,建构象征寓意的诗境。在这方面,歌德的长篇诗歌《浮士德》,做出了很好的典范,有人又把它当作哲学文本来欣赏。

史诗,是“史”的蓝天,“诗”的彩虹,在时代的真实和历史真实的统一中的艺术再现。当失去天空,彩虹将无以依托。悲剧,是悲痛的时代精神在流血的祭坛上,艺术的表达“历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现自己的冲突”。史诗,非常强调抒情的整体性原则。鸿篇巨制的抒情长诗,在史、剧、歌、舞、淡化成为一种无形的意绪感觉后,重在突出抒情整体性的价值走向,特定历史阶段人文精神关怀在一定时代精神的定向、定性、定标、定义下的价值走向。强调抒情在一章与一章之间密切联系的必然性,一节与一节之间内在联系的“情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,故嗟叹之不足,故歌咏之”的逻辑层次。

珺象成美,母仪天下,仪态万千,举止大方,可以化为家明求真向善的抒情对象。但是你要沿着她是家明的情感寄托,精神支柱的逻辑层次,寻觅路径来抒发家明的感情。珺是家明本质力量对象化的心路历程。它是真善美的化身,他在家们的心路旅程中,具有史的意义、禀赋和品质。这种意义,禀赋和品质辉映出时代的精神。

史诗,是诗歌创作的重工业。史诗,是结构的艺术。它是建立在深重的生活体验,博大的情感襟抱,深刻的哲学认知,精湛的艺术表达的基础上的一种文体形式。《荷马史诗》,是史的记录,《奥德赛》则是歌的表现。拜伦的长篇诗体小说《唐璜》,展现了19世纪初欧洲的现实生活,讽刺批判了“神圣同盟”和欧洲反动势力,描绘了人生百态。郭小川《白雪的赞歌》,描述了女兵们在极端环境下的生活情景,展现了他们对命运的思考和对爱情的想往。它们在处理抒情和叙事的过程当中,都有各自不同的艺术特点。但是,有一点是不可忽视的,那就是抒情主人公抒发自己的情感,应该沿着倾听他情感对象的有可能接受他的思想观念“磁场”的路径、渠道、方向、频率、节奏的逻辑层次去抒情。考虑抒情主人公抒发出的感情被接受对象接受的最佳角度,再创造的可能性的生活依据,并把它化为一种艺术表达的形式、休止、符点、旋律、节奏,乃至空白。《黎明之路》,在这方面,还有很长的一段道路要走。

但是,瑕不掩瑜,《黎明之路》仍不失为一部好作品。这些缺陷,是前进中的缺陷,这些不足,是成长中的不足。我相信你在今后创作实践中,是会不断地弥补这些缺陷,克服这些不足,写出更新更美的好作品来。

专此

祝好!

2024年12月6日于长安古都大明宫遗址公园

作家简介

常智奇,研究员,文学硕士、文艺评论家,陕西省作家协会理论批评委员会委员、陕西省国学研究会副主席、曾任陕西省文学院院长、《延河》杂志主编。有文艺理论研究批评专著《整体论美学观纲要》《中国铜镜美学发展史》《文学审美的艺术追求》等九部,两部散文集,在全国50多家报刊发表500多篇论文、评论文章,多次获奖,有小说、诗歌、电视连续剧、翻译小说公开发表,曾代表中国作家协会接待外国作家代表团多次,2011年代表中国作家出访美国,在洛杉矶发表专题讲演(后在美国和中国报刊发表)。