作者 杨烨琼

老爷庙

曲兴村位于眉县齐镇的东南部,南依秦岭北坡台原老堡原,东有原岭延脉为村落护障,西有一不太高的堎岭拱卫小村,总体呈南高北低、状似簸箕、三面高中间低的独特地势。

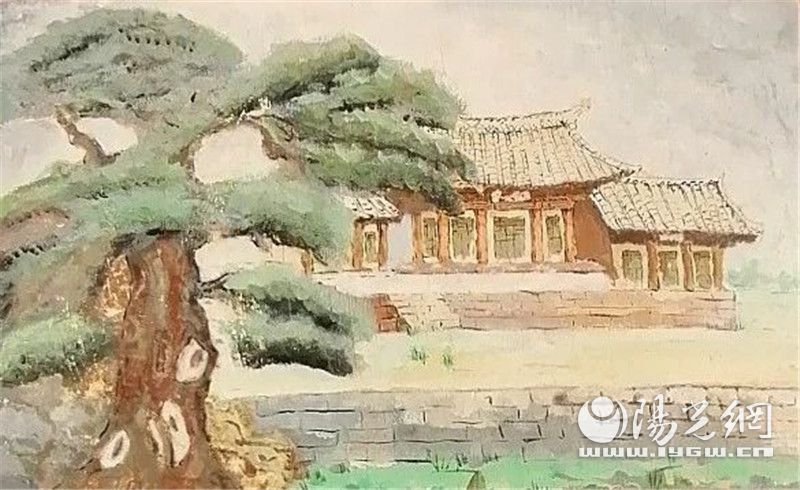

在村子的中心位置,有一座古老的庙宇,村人称之为“老爷庙”。老爷庙,即关老爷之庙也,也就是关帝庙。供奉的就是那个义薄云天、威武神勇、与文圣人孔老夫子并称圣人的武圣人关云长。因对关公有关老爷一称,故称其庙为“老爷庙”。

关于老爷庙在本村的立祀时间,村人只知其古,而不知其时。老爷庙内现保存有一通乾隆二十五年(1760年)的“曲兴重修关帝圣君祠庙碑记”碑。

老爷庙碑

碑文中记载,乾隆年间,曲兴关帝圣君祠庙因为“沧桑时变兵燹屡灾”年久失修而破败,每仰关圣威灵,常令人叹息,于是在乾隆七年“有好善之长者创为义举”开始“鸠工庀材”,乾隆十五年三月开始动工,民众无不踊跃参与,到十八年七月工程告竣,关帝圣君祠庙焕然一新。碑文中还记载,在这次重修施工时,人们在庙存的一块“字迹剥蚀”牌匾上,辨得“明万历”“重修”等字样。这个记载告诉我们,此庙在明万历时有过一次大型的修缮。以此推测,老爷庙有据可查的历史距今当在500年左右。

庙中大殿前,原有一棵古柏,树身上纹路绕转,树枝错落有致,宛如昂首向天的一条蛟龙正出大殿,扭动身躯,欲要腾空而起。人以为神奇,视为一异,方圆信众,也不畏路远,纷纷前来观瞻,成为村中一景。直到现在,村中老人口中一直有“一柏老爷庙”的说法。

多年以前。这棵古柏已经枯死,人们无不惋惜心痛。为了保护,在树下植绿藤蔓萝,让其蔓藤缠绕而上,将整个树包裹成了绿色的粗干奇枝。这“一柏”虽只剩枝干,但却苍翠傲立,其虬龙之形,依然壮观,让人叹为观止。

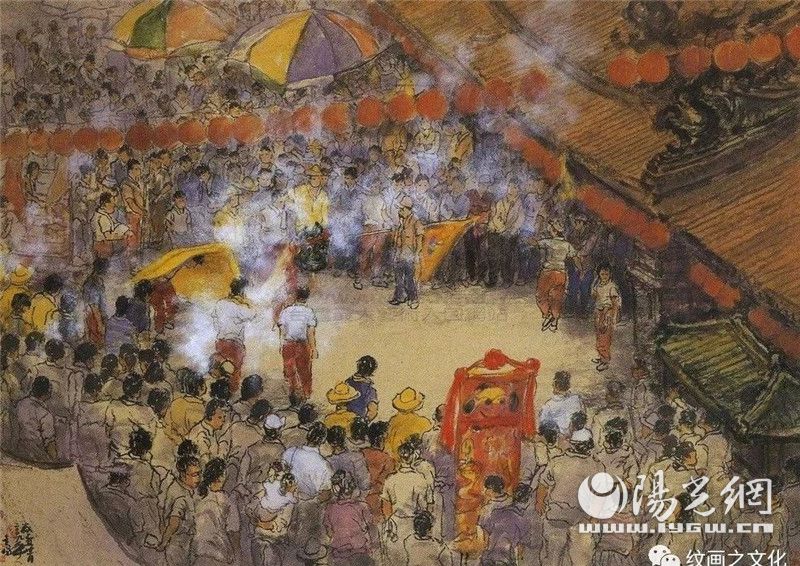

过去每年的农历三月十五,是曲兴老爷庙古会,会时必搭戏台唱大戏,热闹非凡,杂耍把戏、卖艺吆喝、小吃杂货、牲口交易,声势宏大,远近闻名,引得四乡八寨的善男信女们扶老携幼蜂拥而至。

老爷庙 唱大戏

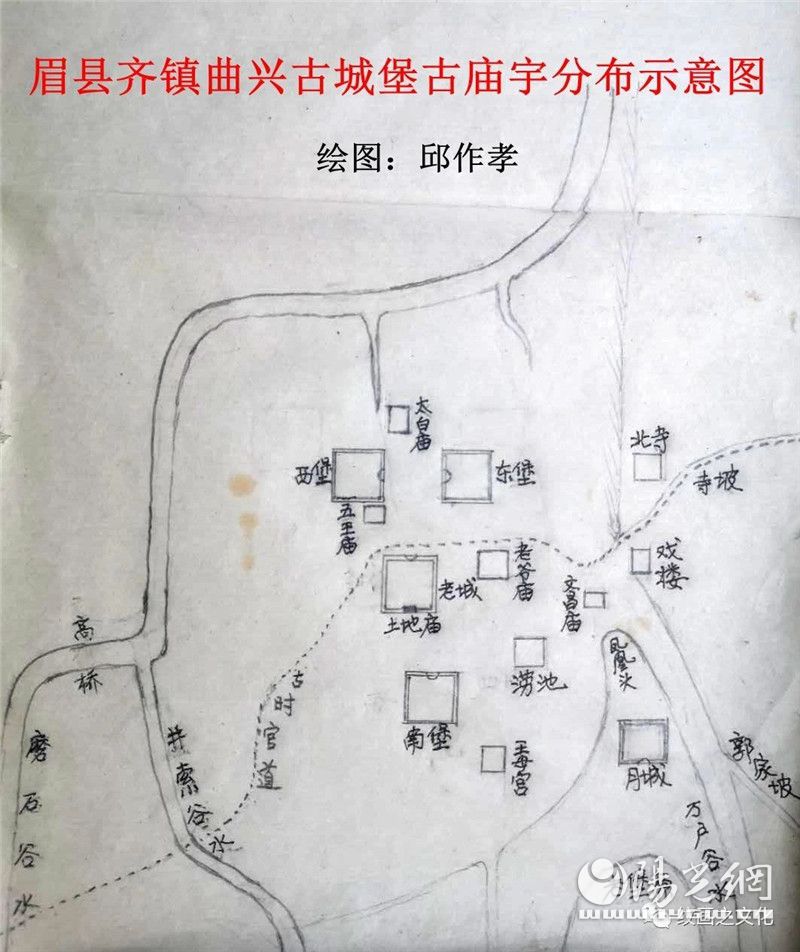

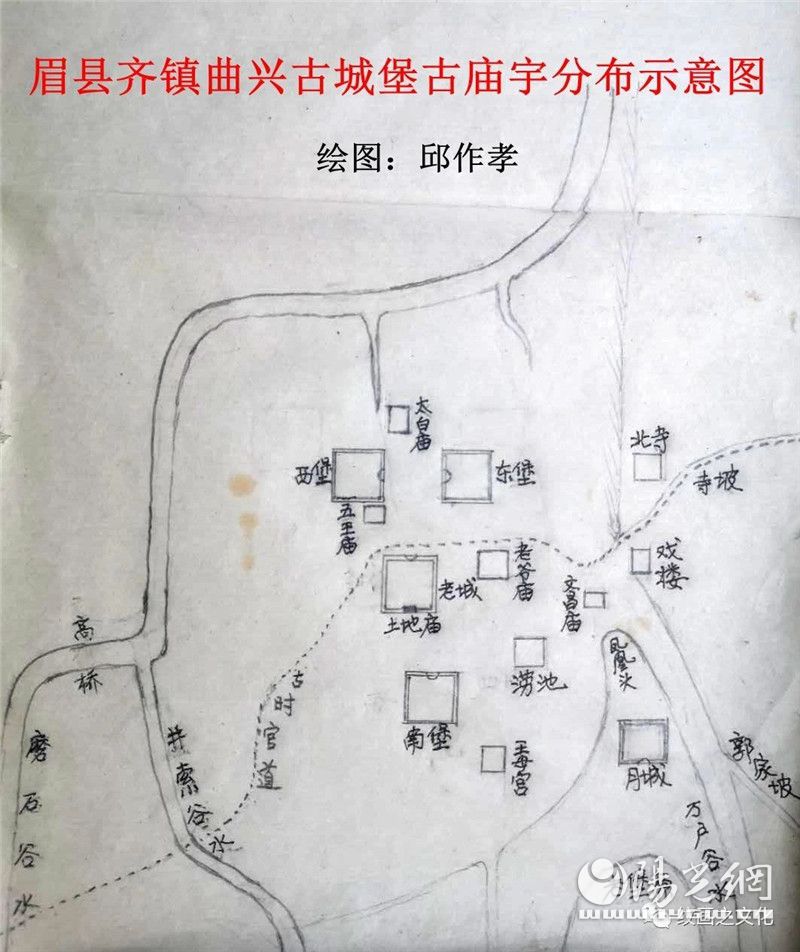

在曲兴村,过去有大大小小七座古庙宇,以老爷庙为中心,向南500米处有王母宫,向东北300多米处的半原有一寺院名曰北寺,向东南200米处有文昌庙,向北30米处有娘娘庙,向西300米处有五王庙,五王庙向北100米处有太白庙。

老爷庙在上个世纪70年代中期以前,一直是村小学的所在,接纳了周边万户、高桥、南寨、井索等处及本村的孩子,成为传播文明和理想的一处重地。70年代中期以后,学校迁移新址。如今,古庙被修缮一新。人们是在捡回一段记忆、一段历史、一种影响了多少代人的精神。

曲兴镇

曲兴村中老人们代代口传,祖先最早依本地地势及溪流曲曲折折穿村而过的景象,取村名为曲坑。后因此地土地肥美,加之村人勤劳,故而家家粮丰殷实,又改村名为曲银村,后来不知何年,期冀村落兴盛的人们又称之为曲兴村。可是,何年此处地域始有村名,何时更改都没有史料的记载。

但有史料记载,曲兴村曾为大明朝眉县三大市镇之一,称曲兴镇。繁荣了近300年,在明朝的史志中留下了灿烂的一笔。

而今天曲兴村的历史,以最早见于史料的时间推测,最少当有700年左右的历史,是一个名副其实、具有历史底蕴的古村落。

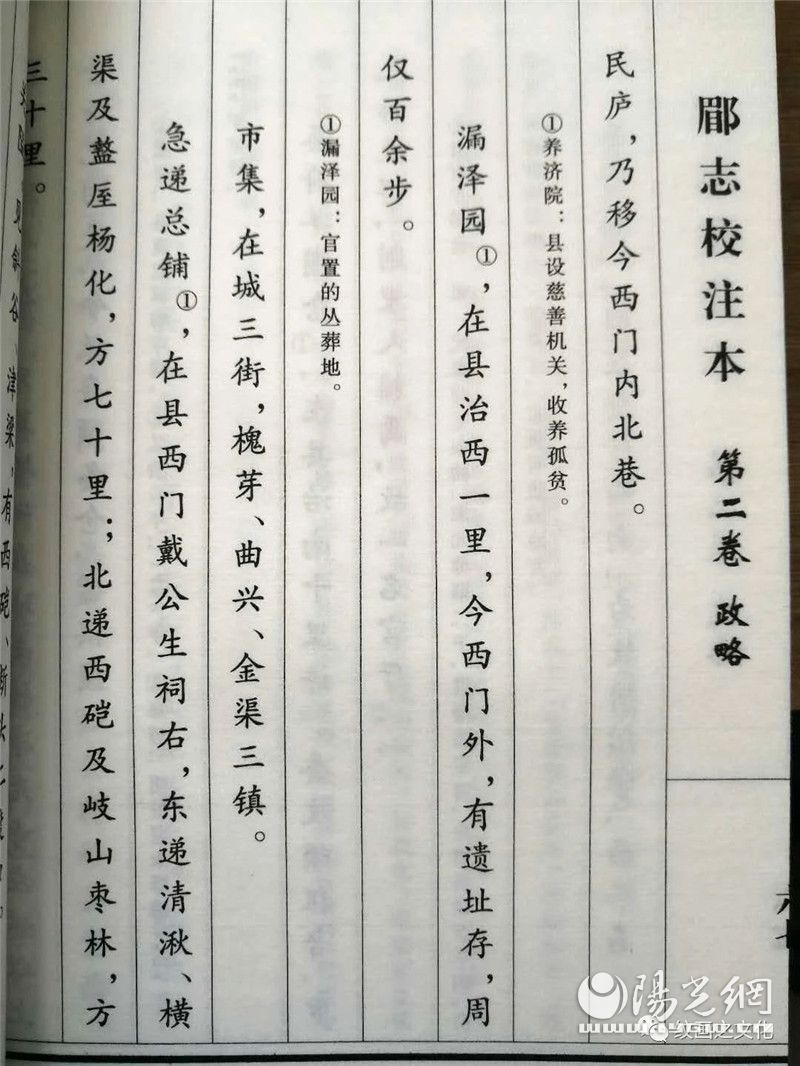

由刘九经主编,刊印于明万历二十九年(1601年)的《眉志》,是历史上有文字记载的眉县第一部县志。在《眉志》第二卷政略中,记载到当时眉县“市集,在城三街。槐芽、曲兴、金渠三镇” 。这说明当时曲兴是眉县的第二大镇。

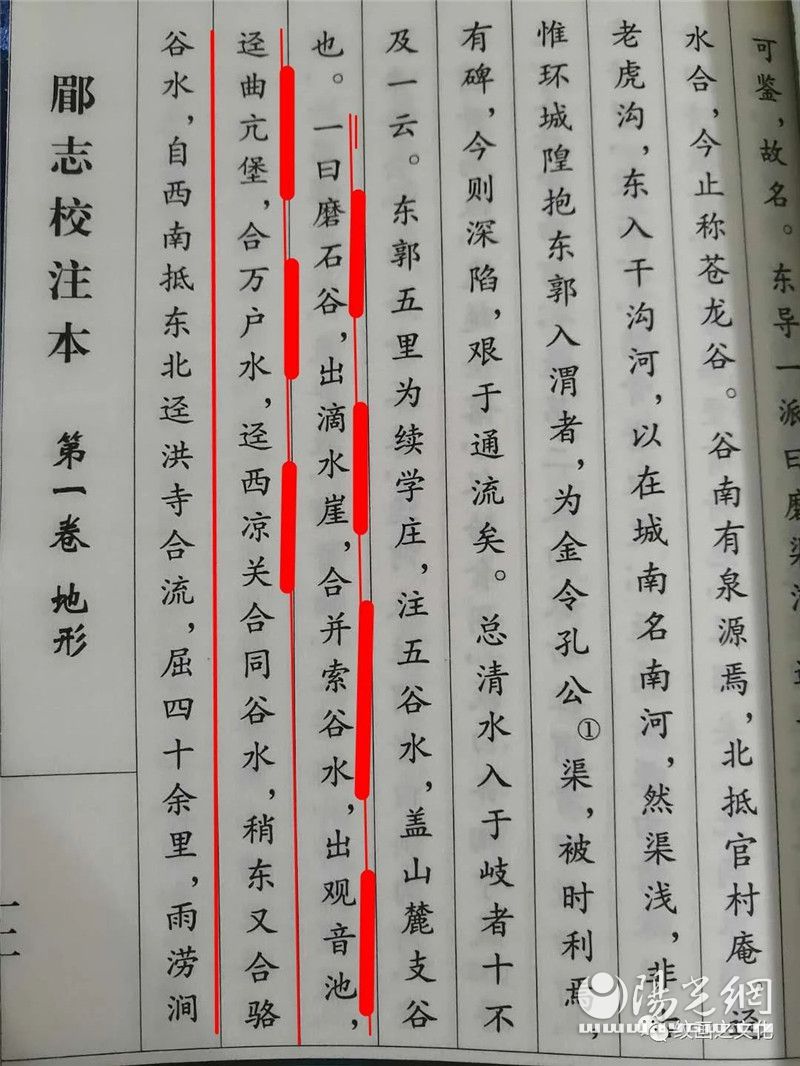

(明刘九经《眉志》(校注本)相关页面)

宋代高承所著《事物纪原》中所记:"民聚不成县而有税课者,则为镇或以官监之。"后世,官府基本都延此例设镇立市。以此来看,曲兴为镇,当是因为“税课”而设为镇,税课何来?自然是因为繁荣的贸易!那也就是说,在明朝时期,曲兴为镇近三百年间,曲兴的集市上,每每人头攒动,货物百样,吆喝声声;牲口市上,牛哞马嘶,羊咩鸡鸣,一派繁华景象!因为课税,当时此处应当设派有官府的税务官吏。

如今,人们代代口传,称村中老爷庙附近为“关街”或“官街”。有人说叫“关街”,是指关老爷庙边的街市的意思,这个说法从指示具体地点的角度说也似乎没有错;也有人说应为“官街”,他们则认为,设镇立市一直是由官府依据一定的条件设定的,故而称为“官街”,即官设之街,似也在理。但不管是“关街”还是“官街”,总之是曲兴一方不仅代代传在口头,而且实实在在存在的“街”市。这从另外一个角度证实了曲兴镇昔日商贸的聚集和集市的繁华。

“街”在汉语中有两个含义:一是指两边有房舍和宽阔的道路之地,常指有商贸交易的地方;二是指集市,而曲兴“关街”(或“官街”)之“街”恐更偏重于“集市”之意。当然也不排除街道两边当年曾房舍两列,集市繁荣,人来人往。

那么,曲兴镇起于何时呢?

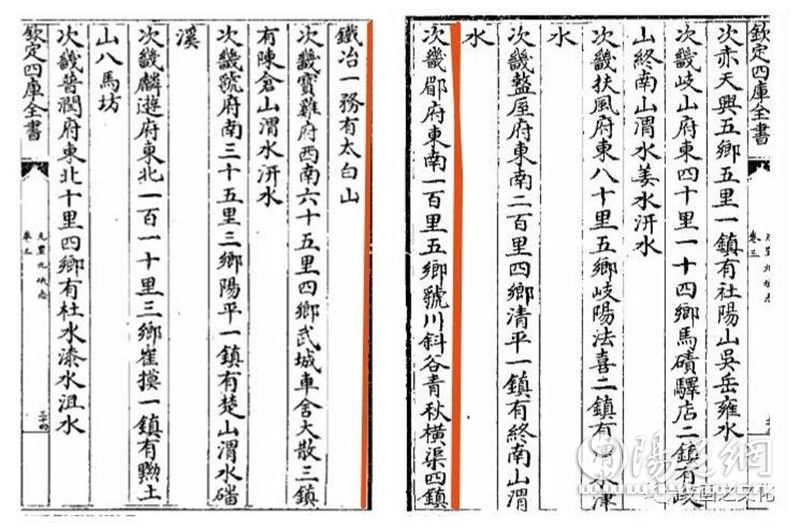

成书于元丰三年(1080年)的北宋地理总志《元丰九域志》,其中记载了当时眉县的相关情况:“次畿,眉。(凤翔)府东南一百里,五乡。虢川、斜谷、清湫、横渠四镇。铁冶一隅,有太白山。”从这段记载可以看到:当时眉县四镇中有斜谷镇,斜谷镇当在如今关城村及稍北区域,而虢川镇即今太白县城区域,鉄冶务在今铁炉庵村。

(宋《元丰九域志》相关页面)

根据北宋嘉祐八年(1063年)苏轼前往太白山求雨路线及夜宿盘龙寺(故址在今落星村)留诗《二十七日自阳平至斜谷宿于南山中蟠龙寺》及憩于邸阁寺(址在今积谷寺村)作诗《是日至下马碛,憩于此山僧舍,有阁曰怀贤,南直斜谷,西临五丈原,诸葛孔明所出师也》。从诗中描写晨起时盘龙寺(址在斜谷口西大约2公里处)“门前商贾负椒荈”的情景,我们能够想见清晨时分,当时既是出山码头、关口,又是东西通行渡口的斜谷镇当时的繁荣:商贾们或担挑、或肩负椒类和茶叶等山货,熙熙攘攘前往斜谷镇交易。

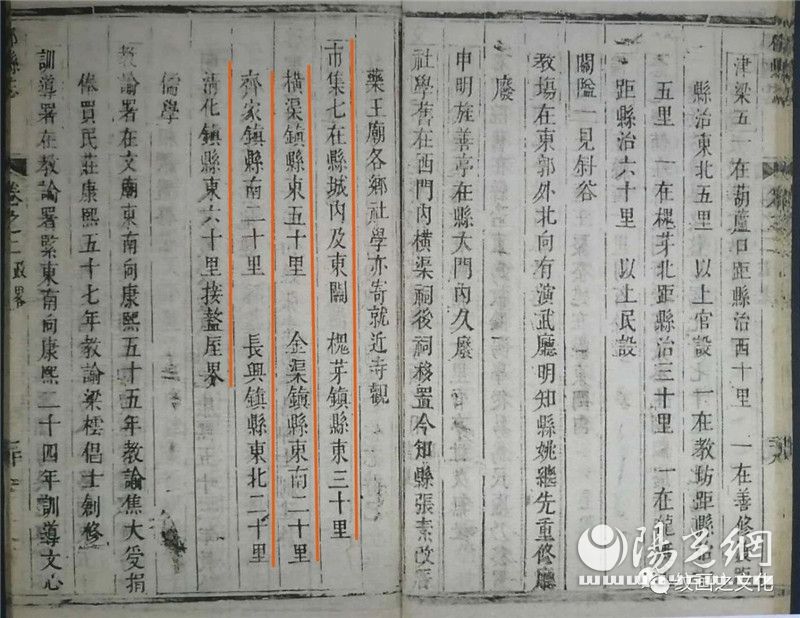

雍正十一年(1733年)《眉县志》记载,当时眉县:“市集七。在县城内及东关。槐芽镇县东三十里,横渠镇县东五十里,金渠镇县东南二十里,齐家镇县南二十里,长兴镇县东北二十里,清花镇县东六十里。”从这里看到,在清朝时,齐家镇已替代了曲兴镇。

(雍正十一年《眉县志》相关页面)

综合以上史志资料,我们可以得出:曲兴设镇时间大约在宋末到明初这一阶段,而结束于明末清初,是一个繁荣了大约300年、名副其实的古镇;从明万历刘九经《眉志》来看,曲兴之名,最迟到元末明初就已经稳固使用,一直使用到今天。

而作为村落,考虑到老人们口头所传的“曲坑” “曲银”到“曲兴”的地名变换,那曲兴的历史则或更为久远,只是由于历史资料的缺失,我们已无从知晓,而地名,都蕴含着时代中的文化以及人们特定的思想与感情。

2000多人的一个小村落,却有着雷、刘、汶、杨、何、邓、王、邱、黄、蒋、胡、郝、杜、张、肖、关、李、乔等18个主要姓氏,这说明了人口来源的不断增加,这方山清水秀、底蕴深厚的一方水土吸引了外来的人口壮大了村落,或是明初的移民、或是曲兴为镇后的来往商户乐此一方山水民风,落户于此,我们也都不得而知了。

村中老人依据亲历或听前辈老人们的回忆说,清末至今,曲兴村人家殷实富足,商、农、学、军等领域一直是人才辈出。

不论知与不知,历史的事实是:曲兴镇,在大明的历史中辉煌繁荣了近300年之后,把市镇的接力棒传给了“齐家寨!”

回看曲兴的一段历史,让我们对这个村落有了新的了解、新的理解。衷心祝愿曲兴这个历史久远、韵致深厚的村落,在新的时代里更加兴盛和繁荣。

古城堡

曲兴村名中带有“堡”字的自然村落有南堡(二组)、西堡或叫胡家堡(四组)、东堡(五组)。这些村落,在年逾八旬的何志柏老先生的记忆里,都曾有城墙的护卫。

据他回忆,今天人们口头所称的“岳场”,实际是人们长期口传之误,正确的称呼应当是“月城”,而月城之名来源于建在此处的一座古城,此城依山原的走势而建,远远地从高处看,城若月形,故有此称。在历史的岁月中,“月城”渐渐变成了人们口头的“岳场”。

在眉县第一部县志中,还记载了此村一个村堡:“一曰磨石谷,出滳水崖,合并索谷水,出观音池,径曲亢堡,合万户水,径西凉关合同谷水,稍东又合骆谷水,自西南抵东北径洪寺合流,”就是说:其中之一是发于磨石谷,经过滴水崖,汇合索谷水过一个叫做“曲亢堡”的地方,然后再经过西凉关(西凉阁)…

滴水崖,据考察考证,便是现在的高桥南崖、北崖。因为地势原因沟内崖上有水浸出,故名滴水崖。在距曲兴三组老城西二里处,井索沟水与磨石沟水汇合转而向北。

从明朝万历《眉志》的记载及其磨石谷水的走向对照现今地名会发现:古籍中的曲亢堡,即今曲兴三组人们口头流传的“老城”。这说明,现在的三组最少在400多年前时已是有城墙保护的一个村落,叫做“曲亢堡”。人们口头的这个“老城”就是400多年前曲亢堡。

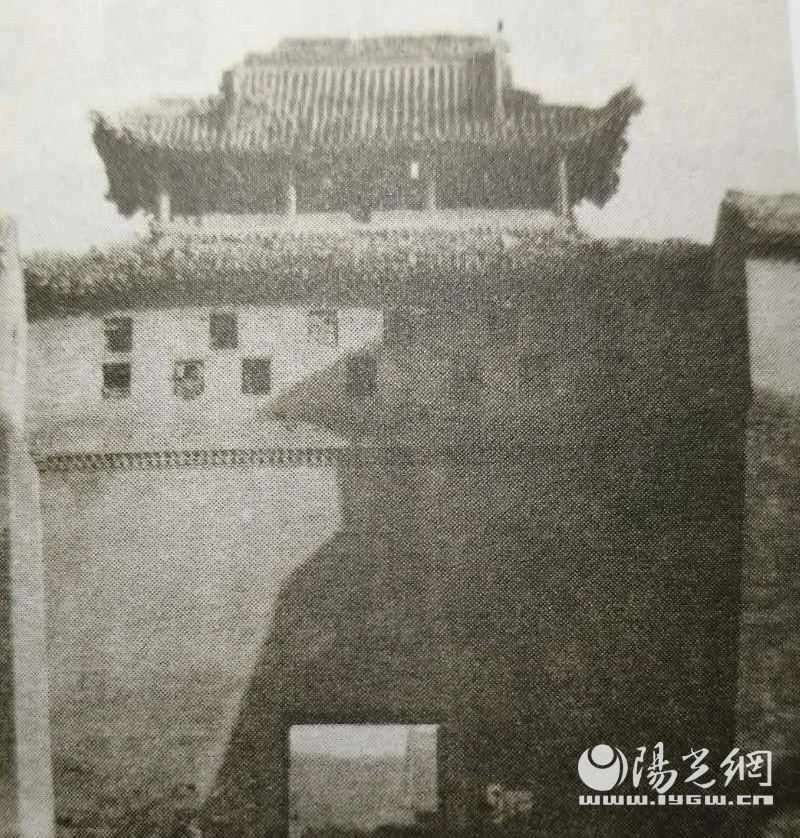

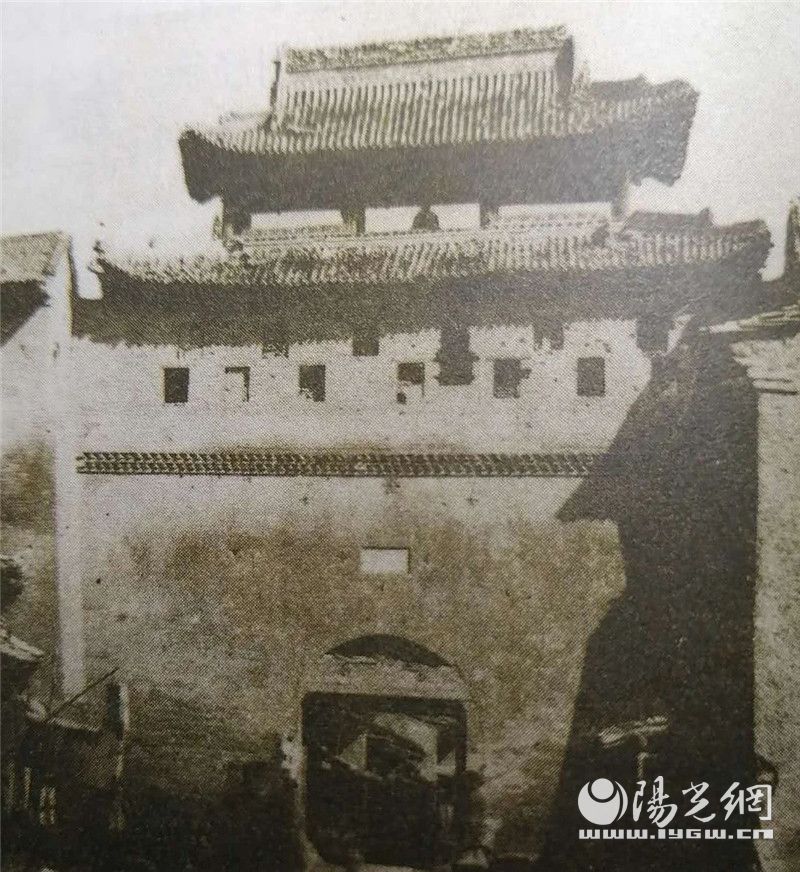

据三组年近七旬的邱作孝先生记忆,老城为正规的方形,城墙为黄土夯筑,城方圆占地大约有三十亩。土城墙高六米以上,城墙顶宽两米左右,城墙上面可以供人走动、观察。城墙外一周,有七八米宽的护城河围绕古城、呵护老城。老城的四周只设有一个北门,城门上修建有城门楼,古风古韵,为老城平添了不少意韵。从城门向里看去,正对城门楼有一座坐南面北的土地庙,是人们祈祝、表达祈愿的精神寄托之地。这就是出现在400多年前县志中的“曲亢堡”,今天老人们口中的“老城”。看来,曲兴古韵地,老城确实有历史。此城一直到上世纪六七十年代才从人们的视野中消失了。

联系到人们口传的村名曲坑,我怀疑古籍中的“曲亢”或为“曲坑”之误,但这只是怀疑,并无进一步证实的资料。

何志柏老先生还回忆说,月城所在地略偏西南方向的山原,叫做“老堡原”,现在人们口中常称作“落堡原”“萝卜原”。随着岁月的消磨,“老堡原”名称中的原本信息渐渐丢失,而新的这些名称的含义越来越模糊,与本初的意义也愈来愈远。

“老堡原” 东有万户沟,西面陡峭,南通秦岭,向北可俯视村落川原,易守难攻。

据何老先生回忆说,小时候曾多次上到那里去拔猪草,看到上面瓦砾碎石成堆,能看到南北长、东西宽的城郭痕迹,城南边有7米左右的东西向人工深沟,像是护城之用。城中有一眼废弃的深井。何老先生说,小时曾和伙伴们玩耍,向井里扔石头听声音判断井深,他说扔了石头好长时间后才能听到“嗵”的一声响,这说明井很深。

何老先生说,他小时听得老辈人常说起 “老堡”城的故事。“老堡”是一座古堡老城,历史久远,谁也不知建于何时。但当时住在“老堡”里的人们生活殷实,幸福度日。有一年,一伙土匪打上了这个富足小城的主意,于是围城攻打,可是“老堡”的人们凭借险要的地势拼力抵抗。土匪攻城数日,久攻无果,于是气急败坏的土匪们采取围城相困的办法,围城半月有余,伺机趁着城内人们的体力、精力长时间消耗而极度疲惫之际,攻进了“老堡”城,一番血腥之后,一把大火烧毁了这座古城。从此,一方富裕殷实的古城成了残垣荒地,雨雪风霜中,草绿草枯,一段苦痛的记忆在一代一代的延续中也渐渐淡去,日渐朦胧。

如此看来,曲兴村中的曲亢堡、南堡、西堡或叫胡家堡、东堡、月城、老堡都曾有规模不等的城墙守护着家园。

城墙的主要功能是防御,而这种防御工程是需要时间、巨大资金和充裕劳力的。在曲兴这个地方,几乎达到每个自然村都有土城防卫的状况,如此密集的城堡,恐也并非出于人们闲情所致,必然有着其内在的历史原因、环境因素。但这种现象最少说明了两点:其一,曲兴所处的地理位置的特殊及其重要;其二从一个侧面印证了那时曲兴村落经济的实力。

随着时代的变迁和社会的发展,那些古城堡虽已不复存在,但却给后来人留下写满了岁月沧桑的斑驳回味与记忆。

地名、村名,是地域村落文化和历史含义的承载者,是人们心愿、祈愿的反映,更反映着村落的历史与人们的情感,月城、老堡、曲亢堡…但愿这些凝结了历史、情感的村名不会被人们忘记,更不要被冷冰冰的阿拉伯数字所取代,但愿人们能知往来而承其优秀传统文化,谋当下而有一种精神,向未来而心胸开阔、眼光高远。

我想,人们常祈愿祖宗保佑,其实无非是祈愿祖先的文化、精神、意志能沐浴后世的身心,能激励后世,鼓舞后代、催发后人!

景观与传说

景观与传说

“一柏老爷庙”“三柏王母宫”“北寺一口井”“四‘十’一涝池”“神龟饮晨池”“凤首呈吉祥”,这六句口诀代表了曲兴村的六大景观。

“一柏老爷庙”说的是村中心的老爷庙。老爷庙中大殿前有一棵据说已有千年的古柏,顶枝弯曲有致,如龙须者、如龙角者,似龙头昂天,栩栩如生,加之树干斜向东南,远看如蛟龙飞升,煞是壮观。

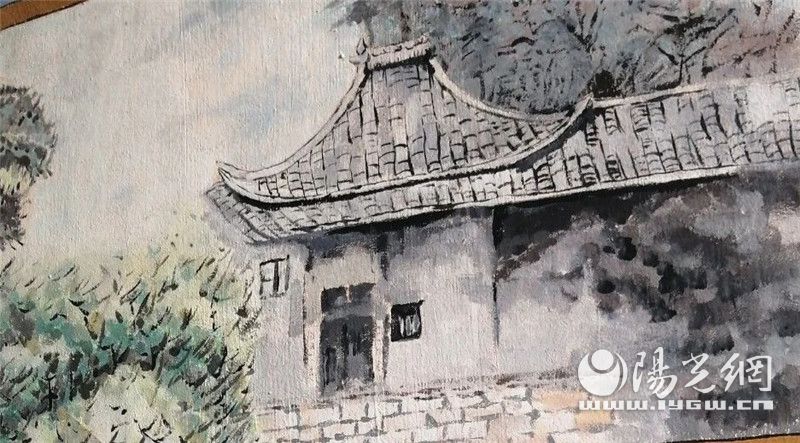

“三柏王母宫”是说老爷庙向南约500米处的王母宫。过去,沿着王母宫前的岩石踏步拾级而上,进入山门,王母宫院内殿宇错落有致,建筑飞檐斗拱,气势恢宏。院内有三棵千年古柏,树干高大,枝叶繁茂,冠荫数亩,成为一个景观,故有“三柏王母宫”之说。三棵古柏,有“多”之意,多子、多福,这正是古时人们的祈愿。

关于王母宫,还有一种现象衍生而来的传说。王母宫建设之地,是在一块中间略高、四周稍低的地块上,人们谓之“龟驮庙”。据传人们每日清晨常见有一缕轻雾北连涝池、南接王母宫前,延绵近300米,太阳一出,轻雾则渐渐散去。人们相传,王母宫建在了此处的神龟背上。神龟因为饮水,于是每日早起,在太阳东出前用神功喝水,天天如此,就形成了“神龟晨饮”的现象。这就是神奇的“神龟饮晨池”。

“北寺一口井”,是说距老爷庙向东北300多米的半原曾有寺院一处,名曰北寺,此寺处在东去官道必经的半坡处。据传寺内僧人们曾掘深井一口,井打好之后,其水旺盛,甜香甘冽。僧人们以为佛祖眷顾,故而在寺内为过往行人提供饮水,一时间,北寺井水甜香甘冽之说也随着过往行人而声名远扬。

“北寺一口井”虽是在说景观,但也似乎不惟景观,恐怕其中人们乐道的更多是给予别人便利的思想、共享美好的意识和济人以需的仁爱。

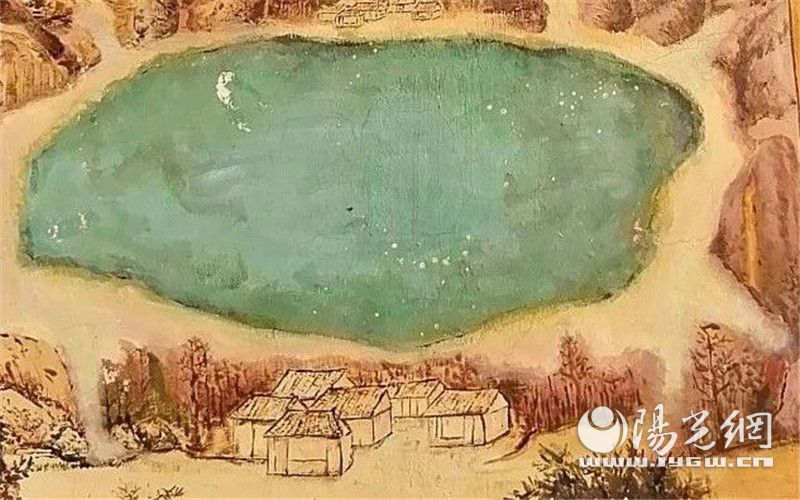

老爷庙向南200多米处有一涝池,据传古时涝池的四周皆有道路通行东西南北,总体成井字相连,而在涝池的四角处,形成了四个“十”字形道路交叉,将涝池围于中间,因而有“四‘十’一涝池”之说。

“四‘十’一涝池”中我感觉有两个信息,即:一处美丽的涝池,四季碧水蓝天,垂柳随风起舞,小儿嬉戏欢乐,鸡鸭为饮,耕牛解渴,犬吠鸟鸣,田园风光,别有情趣。

其次是四通八达的交通。为什么这里四通八达的交通会成为人们眼中的一景、心中的一个喜欢呢?为什么此处会形成一个四通八达的交通网路呢?

我们不妨依据相关信息推测一下。

老爷庙周边被称为“官街”或“关街”,也就是说此处曾为集市,而涝池距离“官街”也就只有200多米。那么试想,适宜于在街铺交易的布食用具之外,也会有柴火山货、牲口猪市交易,这些不便在街铺的交易,是需要一个比较大的交易场地的,而这个交易的最佳地点恐此地莫属:涝池有水,牛羊解渴,池边有树,拴牛绳羊,似乎是最佳的交易之地。所以,四通八达的道路形成,恐是因牛羊牲口集市而形成,否则,四通八达的道路对于曲兴这样的村子就显得过于奢侈了。我想这是“四‘十’一涝池”给予我们的第二个信息。联系曲兴在明朝近三百年间曾作为过眉县的第二大镇,大涝池周边曾作为牲口集市的可能性极大。只可惜,时光匆匆,携尘而去,昔日的山色风光、市集喧嚷只能让我们藉些许口诀文字的一袭感情、一缕微光去想象、去揣测!

“凤首呈吉祥”是说老爷庙向东南400米处有一自然地理景观。此处为“老堡原”的余脉,快到尽头之处,土原变得狭窄,而地势上扬,形成一个小土堆,四面陡峭,形同凤凰头部的冠羽。土原到此处,极肖一只昂首的凤凰,惟妙惟肖,甚为神奇。这只凤凰抬头挺胸可注视全村,是古村中有名的景观。加之住在凤凰脖子上的户族兴旺,人才辈出,故人们以此地为风水宝地,有“凤首呈吉祥”之说。

人杰自流韵

一方土地,因为人才会有灵动之气;一方家园,因为文化才会流光溢彩。曲水流潆,滋润一方,天成曲兴;依山水绕,地佑兹民,安泰了曲兴;民俗淳朴而人文厚重,更让曲兴韵流悠远。

在曲兴,人们口头流传着关于杜御史、郝督堂的传说。

杜御史,据说为村中杜姓先祖。历史的烟尘斑驳了人们的记忆。在族人的世代口传中,只知道家族中曾有一位先祖,在朝中为官,勤于政事,清廉刚正,颇得官民爱戴。村人口传有说杜御史为明代御史者,也有言为清官员,因其家族的族谱、云案等在上世纪六十年代毁绝,已难断其详,现在的人们也很难真实地回望到祖先一路艰辛、瓜瓞绵绵的来路。杜御史的官德品行流传在族人的口头、流传在乡人的口头,影响着一代又一代的后人们崇德勤奋、清正为人!

郝督堂,据传为曲兴郝姓祖上,也曾在朝廷为官,被称“督堂”。查明清官职设置,其中没有“督堂”或“都堂”一说,而在一些秦腔戏剧中,将一些高官以“督堂”而称。以此来看“督堂”可能是乡人对高官的一种民间称呼。总之郝姓出了一位显达之人。

据传,这位郝督堂颇有权势,少不了周围官员的趋附。身边的近从就在这种被趋炎附势中膨胀了起来,眼中分了层次,把官员分了等级。一次,郝督堂回乡省亲,有一邻县县令听得消息便只身前往拜访督堂大人。县令到时,看到郝督堂家在修缮房屋,于是便对一位正在院门外和麦草泥的人说明了来意,请其通禀一声。这位和泥人正是郝督堂的一位近从,他见县令孤身而来,一副寒酸的样子,于是低眼看人,想捉弄一下县令,便对县令说了一声:“你等着!”就走进院子转了一圈后,出来对县令说道:“督堂让你先随我和草泥呢!”不得已,县令只能脱了鞋袜,跟着这人用脚踩踏和着麦草泥…这事后来不胫而走,传到了朝廷,朝廷以藐视僚属降了“督堂”的职。

多年以后,郝督堂奉命领兵协同剿匪,而其近从心贪金钱私放了匪首。此事震怒了朝廷,将郝督堂及其近人严厉查办。只可惜居于高位之“督堂”屡屡对身边的近从失于教化管理而使自身陷入了危困,成为了一种对后人的警戒和警示。

也许是杜御史的影响,或是郝督堂的警示。曲兴不论在外为官或是经商者,往往都是勤勉奋进、尽心尽力,奉承着公道正直、仁心和善的风尚。

年近九旬的退休老干部何志柏先生回忆,他小时曾见过家族中存有一方明朝皇帝赐给何姓祖先的匾牌,上面有四个大字“师德犹存”。

(何志柏老先生)

据传,这位受赐御匾的何姓祖先曾饱读诗书,以渊博之学任太学教授,其文博品正,深得后学尊敬,被月城何姓视为荣光和楷模。何姓后人传承先祖高德,多崇文重德,或耕读传家、循礼遵信,或文以立身、德以待人,在自己所从事的行业中尽力尽心、勤勤恳恳,多有建树。何姓祖坟也曾有一高碑,材质优良,做工考究。据阅过碑文者记述,此碑是武功、扶风、岐山的三位“太学生”为其师所立,因时代久远、风吹日晒,字迹多模糊,落款时间不清,可惜碑在上世纪90年代不知去向,这在一定程度上可以佐证牌匾之说。虽牌匾毁于运动,石碑失落,但何姓后人何曾忘却过先祖的文韵德光。

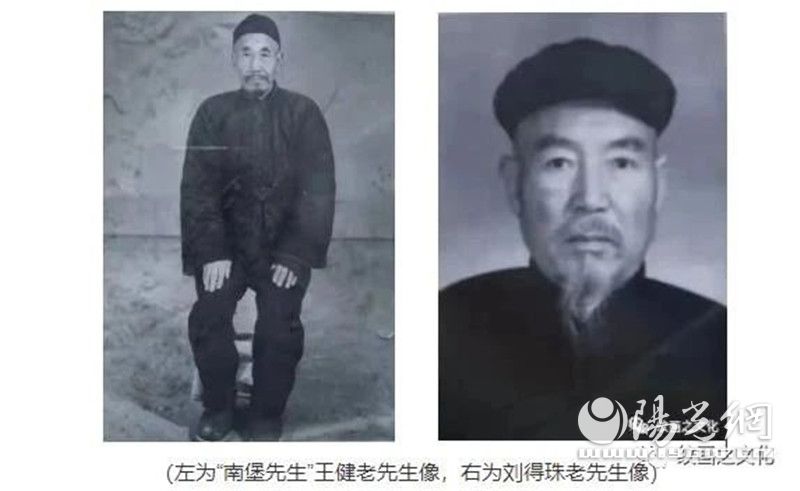

家住东堡、年逾九旬的张建荣老先生回忆起往事,念念不忘的是“南堡先生”,啧啧称赞的也是“南堡先生”。

(张建荣老先生)

“南堡先生”,曲兴人也称之为“王先生”,因家住曲兴南堡而得名。王健老先生生于光绪二十一年(1895年),其父是清儒学增广生员,一生致力家塾,教书育人,其门人不乏名人。王健老先生则继于家学,且尽得其诣,因其博学多思,故其书有大韵而文尚大义,为时人所称道。王健老先生传承祖上“敦诗悦礼,动履规绳”的家风品德,继承父业以塾授业。至今,如若提起曲兴的“南堡先生”或“王先生”,村中的老人们依然是满满的敬仰。

张建荣老先生至今还记得“南堡先生”为人撰写春联的轶事。

每到春节前,“南堡先生”都会被人请到去写春联,他不取分文,对人也是一律平等,不论贫富与老少,他都一视同仁,依着先来后到的次序。

“南堡先生”书写对联,从不照用联书、历书上的现成联,他都是即时创撰,既切合实际,又恰如其分,多得村人喜欢。他每到一家,从大门走到堂屋时,对联则早已在其心中,挥毫而书,红纸墨黑,字清秀而爽目,笔走腾龙,句韵悠而悦心。

他曾为村中一乔姓撰联。此乔姓平时勤谨、能吃苦,也注重从细小事物积累,经常是行色匆匆、忙忙活活的样子,先生给写的春联是“碌碌忙忙勤度日,零零碎碎苦成家”;他为孤身一人、住在官街三间看起来摇摇欲坠的破房中的铁匠铺撰联“东倒西歪三间房,千锤百炼一个人”…

这些对联对仗工整,恰切写实,概括到位,堪称典范,直至今日,仍被张世荣老先生郎朗在口。

还有“南堡先生”为刘得珠所撰“辞单”一文,也让张建荣老先生朗朗而诵,赞不绝口。“一保共七庄,大家要商量。得知民怨告,保长实不当。国在其难日,家中供老娘…”这是1945年曲兴保保长刘得珠先生的“辞单”(辞职报告)。张建荣老先生说这个“辞单”就出自“南堡先生”之手。

“南堡先生”一生饱学好思,他常见景随撰、出口成章。老先生特别钟爱书法研习,直到1974年去世前,老先生依然勤习不辍。

清末到民国初年,曲兴有两个书房院,一个是设立较早的刘家书房和随后的王家书房。这两个书房,在曲兴的历史上发挥过重要的文化传承作用。因为这两个书房,曲兴村中多识文断字之人,多了仁义礼智信的风范,在周边很有些影响。在当地周边,有一句“下了郭家坡,秀才比驴多”的乡间俚语,就是极言曲兴文人之多。郭家坡是东来曲兴的一条大路,下了郭家坡即就到了曲兴村。话虽有些不雅,但却从这乡间俚语里能够看出曲兴的人才济济、英雄辈出在周围人们眼中那种羡慕与嫉妒。

当时“南堡先生”掌王家书院,刘得珠掌刘家书房。刘先生很是敬重“南堡先生”的学识,两人多有交往、切磋。两个年龄相差19岁的人因为对文化的热爱和尊崇成了忘年之交。

刘先生的祖上据说曾在京城是享誉一方的杏林高手。他从小受家庭影响,喜读书,好岐黄之术。凤翔师范毕业后在刘家书房为师授学,不久被聘任为曲兴保(有7个自然村庄)的保长。时正值壮年的刘先生本想在保长位上为民众、为村庄有所作为,可后来税赋日渐繁重,摊派名目繁多,各级官吏逐级加码盘剥百姓,刘先生看到的实际与自己的理想差距太大,他不愿自己成为盘剥民众的工具,于是同自己的忘年之交“南堡先生”商量辞职一事。“南堡先生”听罢刘先生述说,喜表赞同支持,并愿代笔,书写辞呈,于是便有了让张建荣老先生郎朗而咏的这段精彩“辞单”。据说“辞单”在齐家寨镇公所内被争相传阅,一时间传咏于街巷市井,广为传播,后此辞单还被县府调阅,这一时传为坊间的一段佳话。

刘先生辞去保长之后,依靠祖传的岐黄之术,治病救人,亦助生计。他同情乡人生活的艰难,对于贫困者,免费诊病,不取分文,竞竞为善,终其一生,直到1974年仙世。刘先生的德善之行,一直被曲兴及周边的人们至今传颂。

先生们以文采、学识、眼光与宽阔的心胸滋润这方土地,让这方土地有文化的涌流和喜悦,让人敬仰。他们的学识、文采、胸怀、为人、境界、眼光让人们领略了一方小地文化人的大胸怀、大境界和乡间文化的精彩与流光溢彩。这精彩、这流光溢彩在激励、鼓励着人们有自信、有灵魂地勇向美好,奋力前行!

一路而来的曲兴村,以其深厚的文化韵味和识礼重文、淳朴智慧的传统孕育着一代又一代的曲兴后人,传承着祖辈的精神和智慧,积极进取,谦和为人,为曲兴村充实着新的内涵。

在曲兴村南堡的一户人家的大门边,有一方大土堆,占去了这户人家大门外的大片地方,但从外观看来,土堆上植有密密的迎春花枝,似乎是被人精心呵护着。细致看迎春花枝下的土堆断面,那隐约可见的夯土层会泄露出一些古意的信息。详加了解,这是一段被有意识保护起来的古城墙的遗迹,保护者就是这户的主人,叫杨安智,曲兴村的一个普通村民。虽然那段城墙占着他的门前,有许多不明就里的人劝他清理了这堆土堆,可杨安智总坚定地说:“老祖宗的东西,我们能看到的已经不多了。这个残城我要保护下来,让后人们知道祖先的故事和祖先曾经的城!”一位土生土长、一直在村里生活的年逾六旬者,心中持念的是先祖的故事、先祖的精神。与他攀谈起来,他也会讲祖先的奋斗和毅力,也会讲起先祖杨公受骗致家道中衰的教训。

站在如今已成堆土的城墙残迹边,听着老杨讲着故事,心中就会有一座古朴而雄伟的城墙图画,就在这山清水秀之间,就在这有着更多传说和故事的大涝池边,就在这曾经响彻着子曰诗云的南堡书房的故址,天蓝云白,岁月悠悠…

而承曲兴文化延脉者,自非杨安智一人。曲兴的后人们都以自己的方式传承着曲兴的文化、曲兴的精神、曲兴的智慧、曲兴的风采。人说:一方水土养一方人,这话不错。也有人说,一方人精彩了一方文化,这也更为合理。

编辑:程珂