编者按:

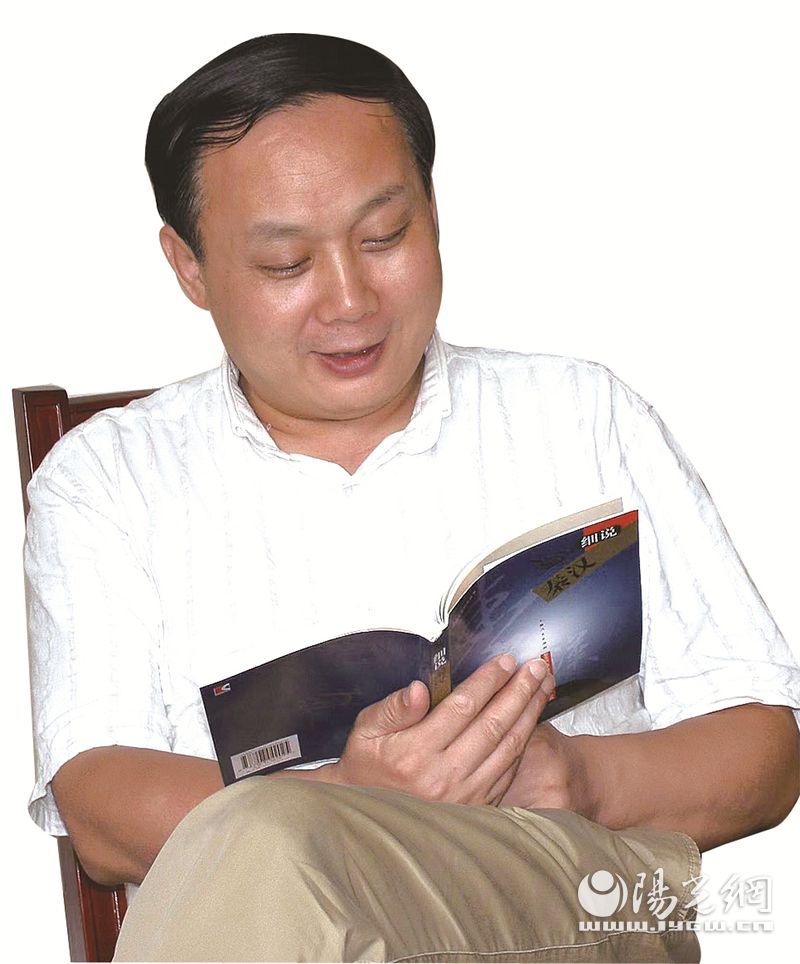

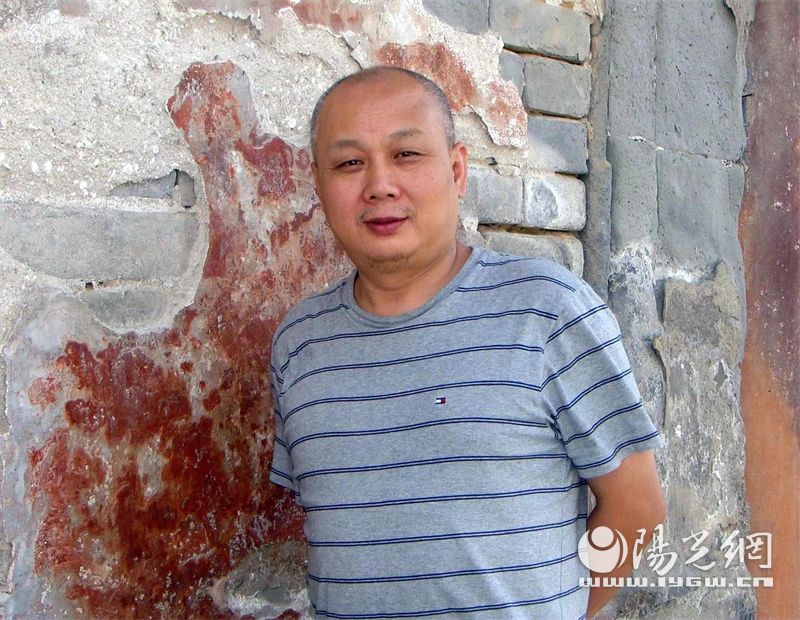

在长安(西安市)文人中,邢小利先生绝对称得上儒雅风趣。我至今记得早先对他的印象:他一头柔软的乌发,一绺一绺的波浪样的朝右梳理。城市学生就是这样的洋楼头。初见是在省作协前面的洋楼,很多单位集中在隔间办公。他最早的一本散文集,我依然保存在书架上,并还记得当时阅读的愉悦心情。又某年见他,是陈忠实先生请吃饭,在美院附近的饭店为上海的魏心宏先生接风,我陪魏先生去的。与小利兄再相见,惊诧以前的男子早剃去头发,面如满月,红润喜庆,好一个福和尚的味道,让我恍惚逝者如斯。再一晃,又是十多年。

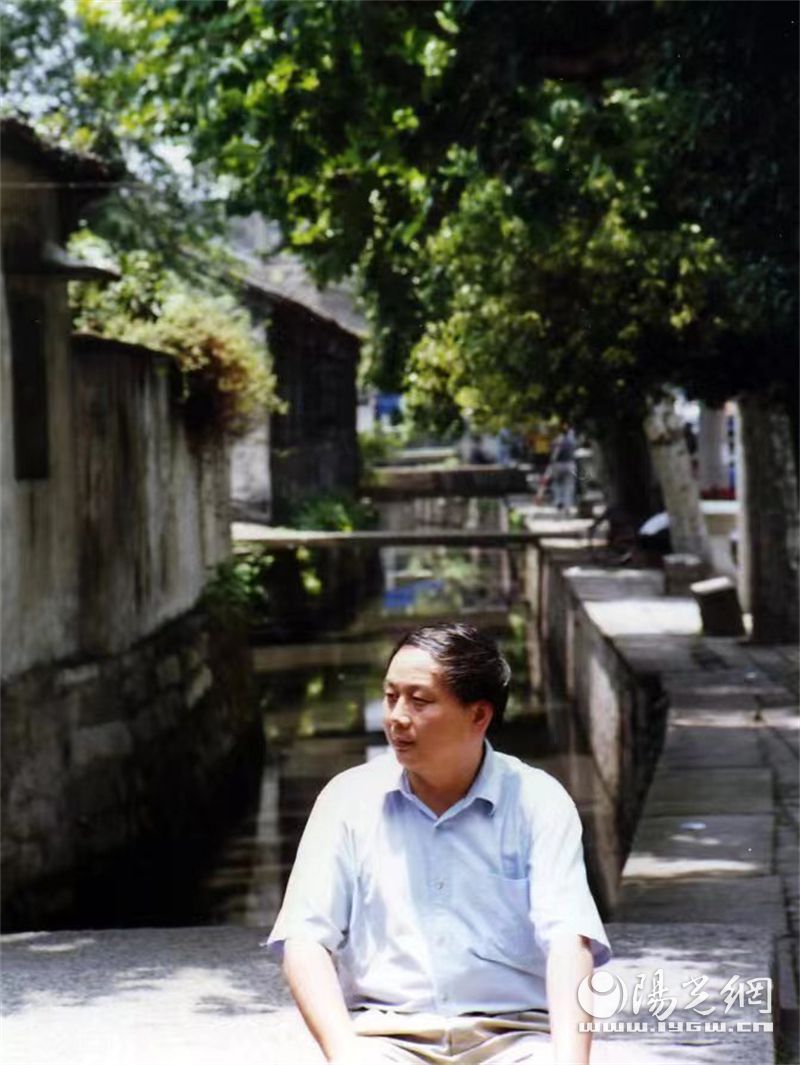

邢小利是研究陕西作家柳青、陈忠实的专家学者,几十年费尽心血,并且很有学术建树,但也没有懈怠自己的散文写作。在乡居生活中,他保持魏晋名士归园田居的状态,清雅自在。但在很多文学话题上,他又能直言不讳,持有自己独到的见解和态度。他性格淡泊,正如其名,似乎他今生最大的抱负,就是在南山下的乡下家里闲居、读书、写作。

■ 季风/文字整理 邢小利/供图

嘉宾简介:

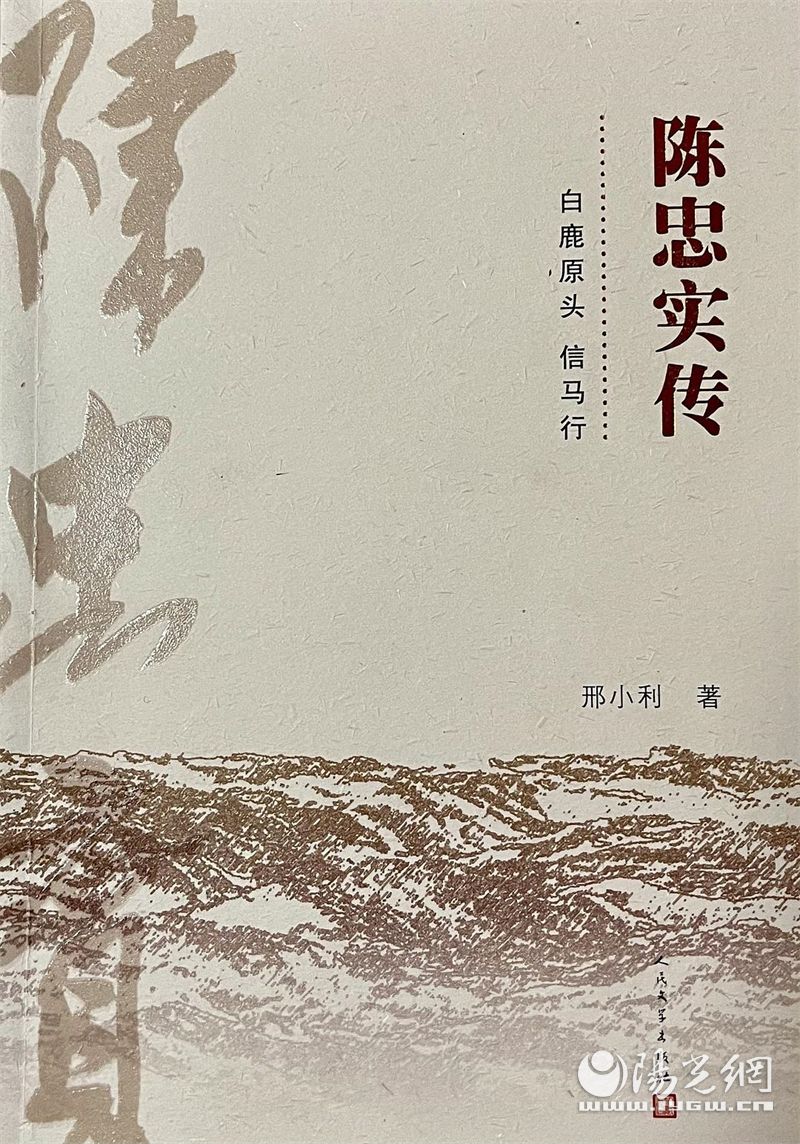

邢小利,编审,国务院政府特殊津贴专家。历任西安市文联《长安》杂志理论编辑,陕西省作家协会《小说评论》杂志副主编、文学创作研究室主任。现任陕西白鹿书院常务副院长,中国书院学会副会长,陕西省柳青文学研究会会长,陕西省散文学会副会长。主要著作有文艺评论集 《长安夜雨》《文学与文坛的边上》《陕西作家与陕西文学》,散文随笔集《回家的路有多远》《种豆南山》《义无再辱》《长路风语》《独向陌生》,长篇小说《午后》,以及《陈忠实传》《陈忠实年谱》《陈忠实画传》《陈忠实研究》《柳青年谱》《陕西文学大事记1936~2016》等。

季风:陈忠实先生生前曾犀利地批评说,当前长篇小说创作中没有史诗性作品,是因为作家的思想缺乏力度。他表达的意思是否是指我们当下的作家们集体思想软弱,作品缺乏了穿透历史和现实的力度?

邢小利:陈先生所谈的,是他对当年长篇小说创作数量大,但“史诗性作品”缺乏现象的一个看法,至于说作家的思想缺乏力度,是由于我们作家们集体思想软弱,这个我不以为然。我觉得这是一个比较复杂的问题。一个或几个作家“思想软弱”有可能,但我不相信这个时代的作家们会“集体思想软弱”。

另外,史诗性作品固然需要思想力度,但有思想力度的作家并不一定都去写史诗性作品。有《白鹿原》那样具有史诗性的长篇小说固然很好,但一些散文、随笔以及报告文学等,也能穿透历史和现实的本质。鲁迅影响很大也是靠散文和杂文。中国这几十年来,也曾出现了许多颇有思想力度的作家,他们的散文、随笔、报告文学甚至论文,都有思想穿透性的力量。

季风:您和陈忠实先生在一个单位工作,这种朋友加同事关系的忘年交,也是年轻人生活经验的一种获得,他是否在某种情况下影响到您的写作观及思想?您的评论很有散文形式及韵味,他对您影响得最多、最大的是什么?

邢小利:作家协会这种单位性质,我觉得大家在一起工作,不管年龄有多大差距,彼此都是一种同事的关系,有的可能同时也是朋友,此外,再没有更多别的。这种文化单位,就像我年轻时在新华书店工作时一样,年龄是有代差的,年轻的会尊称年长的为老师,这是一种尊重,但彼此并没有师生关系,它不是学校里的那种师生关系。我和陈老师同事二十八年,我对他的为人和创作非常敬重,但他在文学写作上对我并没有影响。我对他的研究及其作品的评论,面对的是作家对象和文学文本,持的是客观、理性的态度,并不带其他的什么因素。

正因为我们离得非常近,我看他才看得非常清楚。我的文学理想和他的文学理想并不是一类。我能理解并能欣赏他的作品,但我们的文学理想和审美趣味并不一致。比如,陈老师说过《红楼梦》里的那种人和生活他不理解也不欣赏,《红楼梦》他也看不进去,而我认为《红楼梦》是中国最好的小说。中国的诗人中,我最喜欢的是陶渊明和王维,但我几乎没有听过陈老师谈过陶渊明。他晚年写毛笔字,偶尔也写一些王维的诗,但我看不出他对王维的诗有多么欣赏,或者说欣赏王维的什么艺术趣味。陈老师对隐逸、空灵、恬淡一类风格,在我看来他似乎没有多少感觉,也不太欣赏。有一年我们在泾阳做客,有人请他写毛笔字,我在旁边看,他要给我写一张,问我写什么,我说那就写王维的诗句“行到水穷处,坐看云起时”中的“坐看云起”四字,他踌躇了一会儿,才肯下笔,写完这四字,最后还用小字写上“小利雅兴”,表明这是应我要求写的。

陈老师的艺术气质和我的也不一样。他喜欢听秦腔,我喜欢听古琴。同样是喜欢现实主义的作家,他喜欢巴尔扎克,我则喜欢罗曼·罗兰。他抽烟只抽雪茄,可我不抽烟。他喝酒,我也不喝酒。

陈忠实创作所受的影响,用他的话来说:早年有两个老师,一个是赵树理,一个是柳青。后来是苏联的肖洛霍夫、柯切托夫,法国的莫泊桑和俄国的契诃夫,古巴的卡朋铁尔和哥伦比亚的马尔克斯等。陈老师的写作是乡土现实主义,他的写作目的带有一定程度的实用主义。这种实用主义既是个人意义上的,也是社会意义上的,而我认为文学更多是个人的、个性化的,是审美意义上的。

季风:这点您谈得很深刻!谢谢您直言不讳。当然,我们知道陈忠实先生倘若还在,也会理解其中的文学意义。

陈老师当年“垫棺做枕”作品完成,也成了真正的关中老汉,人变得心性豁达、思想通透,您觉得他最快活和自得的事是什么?您也是长安的邢老汉,效仿前者,您一生最快活和自得的事情是什么?

邢小利:你这个问题是一个很有趣的问题。陈老师是一位把文学当事业,当最大、最终追求的人,他的人生目标就是写一部死后“垫棺做枕”的作品。五十岁完成了《白鹿原》,所以他最快活和自得的事情,应该是写成了《白鹿原》,而且《白鹿原》被中国当代文学研究会会长、评论家白烨先生称为“中国当代长篇小说的珠穆朗玛峰式的里程碑性精品”。想象一下他的心境和心情,差不多就是革命现代京剧《红灯记》中李玉和念白中所说的:“有您这碗酒垫底,什么样的酒我全能对付。”

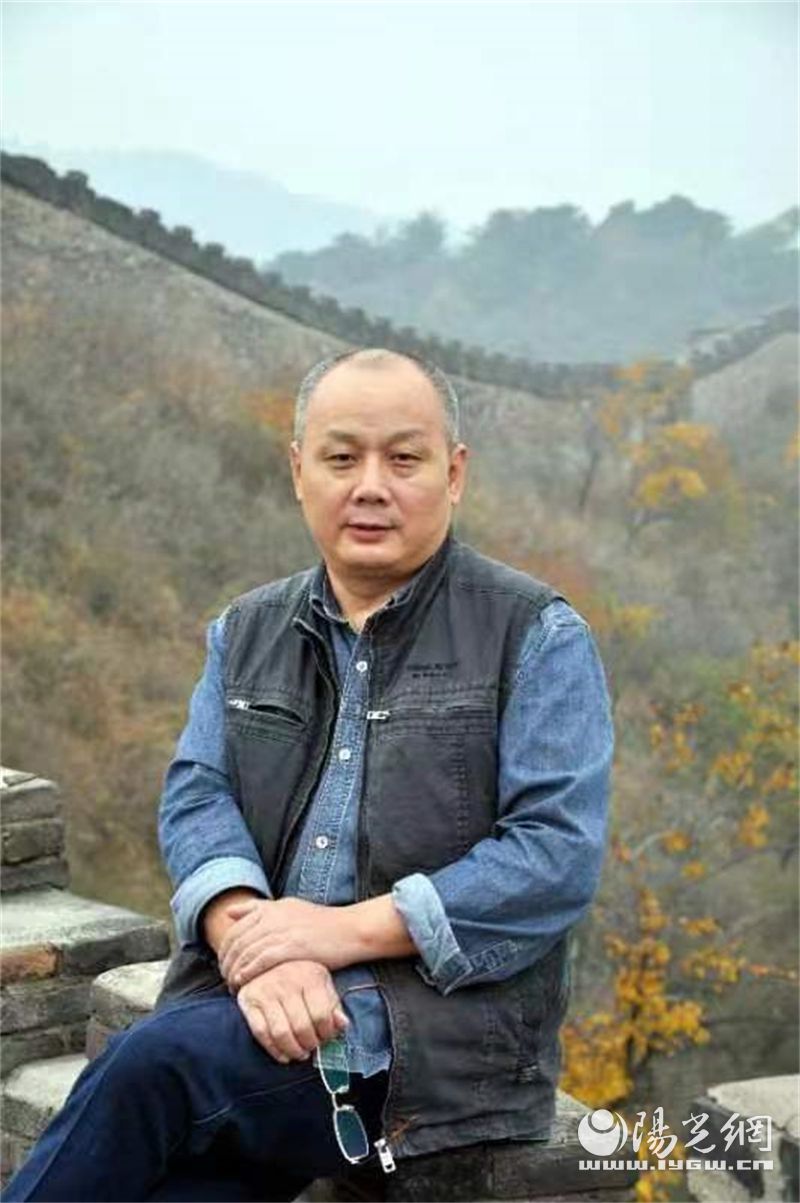

大概是2001年6月某日,一个雨天他给我打电话,得知我在长安乡下住着,他很高兴,信口说道:“君在城之南,我在城之东。隔了一道塬,都是乡下人。”他再回乡下住,另有原因,而我住在乡下是常态。我调到省作协没有几年,就在乡下老家盖了几间房,修建了一个院子,起名“南山居”,时时回去住。陈老师是在2001年春节过后回到自己村庄住的,后来又住了两年。他回乡下住和我回乡下住,心境是不一样的。我这个人性格闲散,在乡下盖房闲居,这是在我三十多岁就有的念头。盖了房后,又不断地在院子折腾,一会儿种树养花,一会儿挖鱼池,寻找江南的感觉。最近又把鱼池填了,用青石铺平,因为夏秋生蚊子,水底容易脏,又不好清理。

我最快活和自得的事是什么?实话实说,我最快活、最自得的事,就是一天什么事也没有,闲着,没人找,无事干,一个人待在乡下望山、看云、读书、听音乐。多年前我和陕西师范大学的畅广元老师闲谈时说,我特别喜欢陶渊明的“抚孤松而盘桓”的意境。我要在园子里种三棵松树,抚三棵松而盘桓。畅广元老师说:“看把你得能的!”现在,我的园子里前边长了三棵松,后边也长了三棵松,中间还有一棵松树,有了七棵松树,可称“七松园”,盘桓其间,其乐融融,乐不思蜀。当然,园子里还有很多其他品种的漂亮树,有四季开放的花,还有奇石美石。每到傍晚,很多鸟雀从天上各处纷纷归来,落在园子的树上,我欣喜万分。看着其他的庄户家家都是一砖到顶的水泥院子,没有一棵树,也没有鸟儿飞到他们家,我就十分得意,快活而自得。

是不是可以这样说,陈老师是人生为艺术,我是艺术为人生,生活艺术化。

季风:说得好,还真让人有向往效仿做当代魏晋名士的欲望。您对小说艺术的理解精辟到位,是否好小说必然要揭示事物本质,直抵读者心灵深处,并观照到历史的隐秘?你觉得《白鹿原》达到了么?国内现在有什么样的作品能和《白鹿原》并肩而立?

邢小利:从你说的这三点来看,我觉得《白鹿原》是达到了的,当代中国的好小说还是不少的,但不一定都同时符合你说的这三个标准,而且好小说也许还有更多的衡量尺度。在我有限的阅读看来,张洁的《无字》、阎真的《沧浪之水》、阿来的《尘埃落定》、张炜的《柏惠》、李佩甫的《羊的门》、路遥的《人生》、贾平凹的《废都》、余华的《活着》、叶广芩的《采桑子》等都是好小说。好小说就是好小说,各有各的好,也各有各的局限,但都是独立的艺术存在,好比春花与秋树,彼此最好不比,也不相提并论。

季风:评价重要的人物就像看待大树,应该看整体,也看他的枝枝节节,甚至虫钻咬过的地方,现当代的作家里,您最看重哪些作家、什么作品,为什么?

邢小利:我可能没有最看重的作家。我不唯一。我喜欢有自己风格的作家。真正的作家中,我甚至认为谁并不一定比谁高多少。现当代文学的历史,从1919年五四新文化运动算起来,也就是一百年多那么一点,在历史的长河里一百年不算长,那么多作家,那么多作品,还需要大浪淘沙,还需要历史的汰选。我当然看重深刻也尖刻的鲁迅,但我也看重纯真也简单的沈从文。我还特别欣赏张爱玲、张洁这样的女性作家。有时候,我觉得女作家在某些方面比男作家更敏锐也更深刻,比如对人性的体察,从寻常生活中发现不寻常的意义,她们更有文学必不可少的情感深度,有比男性作家更深、更广的情感体验与观察。

季风:谢谢您认可中国女性作家在文坛的地位!

过去中国城乡的贫富差异很大,最大的特点是三分之一的人往往在城市,而三分之二的人在农村的村庄。现在的乡村振兴,也是需要依靠居住在村庄的人们才能振兴,但是很多青年选择继续在城市打工、安家,村庄再难以看见五十岁以下的男女。乡土文学的观念也在逐渐淡化,人们对乡村的印象也变得生疏,您觉得当下的中国作家面对乡土,如何选择表达?是从历史回望切入,哀叹百年乡土精神沉沦将要不再,还是主动选择刻意回避,把自己变成所谓的新时代再生作家?

邢小利:几千年的华夏,其实主要就是一个乡土的中国,也就是农村的中国。中国城市化进程主要发生在最近三十年,而这三十年确实如你所说的,变化非常之大,特别是青年人纷纷进城,农村面临很多复杂问题。面对今天的农村现实,乡土文学如何写?我觉得,文学从来是要面对真实的,要真正地面对真实的现实。同时,当代作家需要具备丰富的历史知识,具有历史发展的意识,既要着眼于古往今来的历史现实和历史发展逻辑,也要有世界视野,有现代理念,从历史发展的逻辑和世界视野、现代理念的角度宏观把握农村。还要真正熟悉真实的农村,也能把握住现实的农村,特别是熟悉农村的各类人物及其心理与思想,也是能写出好作品、大作品的。

你有没有发现,那些有历史深度的现实主义小说,差不多写的都是时代的转变之际,即所谓的“代际转换”。我们熟悉的柳青的《创业史》是这样写的,路遥的《平凡的世界》也是这样写的,包括陈忠实的《白鹿原》也是这样写的。《创业史》写新中国成立后土地改革农村实行合作化运动;《平凡的世界》写的是1975年到1985年这十年,农村土地承包,农村人口流动,农民进城务工的这一时期的故事;《白鹿原》则写的是整个传统社会崩溃,“皇帝死了”之后新的社会制度建立,新的文化体系产生、革命与反革命、旧人退场新人登台的历史巨变。

作家要有历史意识,熟悉真实的农村和各色人物,有现代思想和前瞻思维,也许能写出好的反映今天现实农村、表现新的价值理念的好作品。

季风:您的《回家的路有多远》《长安夜雨》《种豆南山》等作品,都是您在2000年后出版的散文力作,在读者中影响甚大,但您当时在主持《小说评论》兼写评论,是否理论工作会影响到您的散文创作?

您怎么看待自己的散文写作,请您以散文作家及理论家的身份谈谈,当下的散文要写什么、如何去写?散文的时代能否在文体上影响到我们的现实生活?

邢小利:散文是一种最为贴近主体心灵的文体,我写散文是依着我的心来的。我说过,“我的散文是我心灵的颤抖”。我站在时代的大风中,淋着现实的雨,踏着脚下的土地,心有所感,则笔记之,我写散文从不刻意为之,没有宏大计划,也没有长远规划,心有所动则写,心不动则笔不动。写评论做其他并不影响我。

当下的散文要写什么,该如何写?这个我不敢说,也说不了。

季风:我们知道您写了《陈忠实传》《陈忠实画传》,整理过陈忠实先生的很多资料,也是研究他的权威专家,包括几十年朝夕相处的同事感情,很是难舍,在有写传的想法后,您前后用了十五年时间,是因为个人感情还是其他原因,才在当初去做这种工作?

邢小利:我写了《陈忠实传》,编写《陈忠实年谱》,又编《陈忠实集外集》,一则是我认为陈忠实能进入文学史,为他作传和整理有关资料很有必要;二则是我觉得,我与他是同事也是朋友,对他比较熟悉,我又是做文学研究的,对历史也颇感兴趣,也兼写小说和散文,似乎有一些先天优势。在传记写作所需要的材料掌握与考辨、理论与文本分析、事件叙写等方面,我似乎还能胜任。所谓天时地利人和兼具,所以我才想着去做。

2000年时,我就有写一部《陈忠实评传》的想法,但是忠实先生不赞成。他对写他的一切带“传”字的东西都反对。他认为,“评传”也是一种“传”。他认为了解他通过自己的作品就可以了,没必要别人为他写一本传记。他还有一个理由:“传”是个人的历史,“史传”的要点,一则是真实,二则是要比较全面地反映一个人,但是,一个在世的作家,做到真实已经很难,人总是要避讳许多东西,不然会惹很多的是非;要把一个人全部的真实历史都表现出来,显然更难。见他态度坚决,我也不好多说什么。

2011年,陕西人民出版社决定推出陕西几位重要作家的评传,让我和先生沟通。先生说:“像我这样经历的人很多,农村里一茬一茬的,农民出身,没有念过大学,当个民办教师,业余搞点文学创作,而且有的人比我经受的苦难更多。写我没有什么价值和意义。”我说:“历史总要选择一个人作为代表或者作为叙事对象,来呈现历史的面貌。在我看来,你就是一个典型代表。研究你,不只对你个人有意义,对中国当代文学史的研究也有意义。”

陈先生考虑了半个月,终于理解,并同意我写,还叮嘱说:“放开写,大胆写。”

季风:长安文化底蕴深厚,尤其文脉郁葱,散文作家以您和朱鸿为首,画家以杨晓阳为代表,能确切地谈谈您的家乡吗?包括您当年求学的环境。

邢小利:我是出生在青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市,1972年我十四岁,才回到西安,回到母亲的身边,后来在西安读书、工作。我觉得我的家乡是世界上最好的地方。

我们村子面朝终南山,背靠少陵原,南面还有一条潏河自东向西流过。村东是兴教寺,又称“大唐护国兴教寺”,兴教寺在唐代是樊川八大寺院之首。兴教寺里边的兴教寺塔是唐代著名翻译家、旅行家玄奘法师的长眠之地。玄奘的弟子窥基法师和圆测法师也归灵于此,建塔陪伴在玄奘灵塔左右。

我的朋友来我们村里游览时,常夸赞说我们村的风水极好,坐北朝南,北倚少陵原,南眺终南山,村南有河,东有兴教寺,西有药王庙,东佛西道,村中有儒生,儒道佛都有,典型的中国文化乡村。

我们东江坡村,据史书记载,最早见于东晋时期,原名羌堡,后演变为姜堡,宋人张礼在《游城南记》中记有“越姜堡过兴教寺”一句话。姜堡即现在的江坡,系谐音演变而成今名。清《咸宁县志》记为东江坡和西江坡二村,沿用至今。大户姓从东往西,依次为李、王、田;小户姓为姚、席、南、邢、刘、高等。我本来姓席,后随母姓,改为邢。

村中原有一个小学,我在那里上完了小学,后到村东边的韦村初中,读了初中一年级,初二时进城读书。我上小学时,爱读课外书,主要是小说,也读过《红旗飘飘》一类书。至今还记得《渔岛怒潮》这样的小说。前些年我还在孔夫子旧书网上买了这本小说,只是看着亲切,买回是对过去时代一个纪念。那时借到一部《红楼梦》,读时完全的不知所云。能读《红楼梦》,我觉得最好在四十岁以后,能读懂《红楼梦》,最好在五十岁以后。

编辑:徐瑞霞