2022-01-30 17:29:03

来源:阳光网—阳光报

分享到

自2021年12月27日支援西安市新冠定点医院新冠患者救治工作到现在已经一个多月了,西安社会已经清零了,定点医院的患者陆续治愈转入康复医院健康监测,西安之前的中高风险地区也陆续降为低风险地区,很多高校的学子们亦在老师们的护佑下踏上返乡的路程,路上的汽车也多了些,人们都开始忙碌起来,复工的开始复工,大家都在盘算着今年的春节怎么过……

明天就是除夕,国人对于传统节日春节的喜爱可谓情有独钟,亲人们的相聚、老人膝下的欢喜、张贴春联的希盼、阖家团圆的饺子、来自远方的问候,还有装在记忆里春晚等等,“爆竹声中一岁除,总把新桃换旧符”的年气浓郁在四面八方,我们都在期待着期待着。

前几天室外的雪花悠哉悠哉的飘洒着,添加了几分年的味道,口罩掩盖不住人们雪中喜悦的笑容,西安的疫情终于控住了!这段时间所有人付出了很多很多,来之不易啊!我看着窗外的雪花,想了很多,不知道为什么想起儿时学习的童话《卖火柴的小女孩》,小女孩点亮着火柴,点亮着心中希望…。想着想着,耳边响起了查房时一位新冠患者即将出院和我的对话。

当我问及患者出院之后,最担心的是什么?患者性格非常开朗,先是表达了她这次住院的心理感受,说到“你们医务人员真是不容易,又是治疗又是拖地,一天穿着这衣服不吃不喝的,我们看着心里很难受,假如没有这个疫情多好!我们很多人应该知足,应该感谢政府!我就感觉心里面特别的感谢!”

接下来她的担心的确值得我们反思。这位患者这样讲着:担心的第一个事是身边的人用奇怪的心态去看我们:别人都没得上这个病,你怎么就得上了,你是不是会传染给我们呀?我们心里就会有这样一种感觉。第二个担心的就是,从内心来说,村里群里发了个消息,说我们的东西都被收回了,我们挂在墙上的衣服都被销毁了,我们回去被褥、衣服都没有,我们穿的没有,吃的冰箱里的东西也没有了,我们回去怎么办呢?第三个别人用什么样的眼光去看我们,我分析的是别人看我们就像地雷炸弹一样看着我们,我现在也不知道回去后果是什么样。还有就是出去之后我们应该怎么做,怎么去面对?

听到这里,我不禁想起2021年我们在武汉救治新冠患者患者时,一位出院患者在病房里的一系列发问。“我还能不能再回到我的小区,小区的人会咋看我,我的家人会不会远离我,单位的同事又会咋么说?”

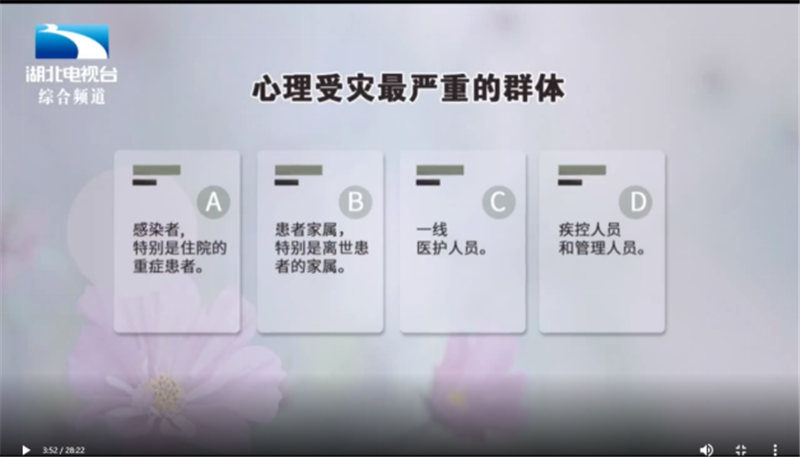

紧接着我又了解了几个病人的心态,他们都有这样的顾虑和思想压力。作为医者治疗身体上的疾病固然很重要,如果心理的问题解决不好或者应对欠缺,也会导致严重的社会问题。上海精神卫生中心就有一篇文章,讲的是新冠患者的回归。国内外报道了很多新冠的后遗症,众多后遗症其中大部分都是心理的问题,回归社会的心理问题。经过分析,众多的不适都是心里恐惧,特别是回归社会后社交恐惧的问题。

当然,我也给患者做了一些心理疏导。解释了出院后,政府会安排他们先在康复医院健康观察一段时间,那里同样有医务人员24小时工作,从康复医院出院后再进行居家健康监测等,这点应该放心了。至于周边的人和社会的反应如何应对,自我要进行心理调适,即使出现一些所谓的“冷眼”等过激的反应,自己也应该以包容的心态去接纳,因为得新冠的人是少数,而疫情的确给社会造成了很大的影响,但患者是无辜的,患者也是受害者!自己要怎么去做呢?遵守政府的有关规定,同时戴口罩,勤洗手,保持社交距离,非必要不接触,做好个人健康监测;要相信,时间是治愈社会关系和家庭关系最好的一剂良药,我们要给对方时间,对方接纳也需要时间,这个在心理上要有充分的准备。

但是仅仅这样就够了嘛,我想还远远不够!其实这样的现实问题反映的是像新冠疫情这样的公共卫生事件发生后所有个体心理康复和社会关系回归的问题。其实,这里面不仅仅涉及患者,还包括所有参与新冠疫情防控工作中的流调人员、医务人员、社区干部、公安干警和老百姓。我们应该以科学的方法尽快地促进社会心态和社会关系的正常回归!

善待新冠痊愈患者和家属

我们再回顾一下这次疫情的初期,一旦感染了新冠病毒,很快就开始了流调和人员摸排,小区封控,单位封控…,瞬间时空好像定格在阳性病例上,早期病例的行动轨迹亦社会公布,这些患者和家人承受了极大地社会和舆论压力,他们面对社会更需要强大的心理支持。

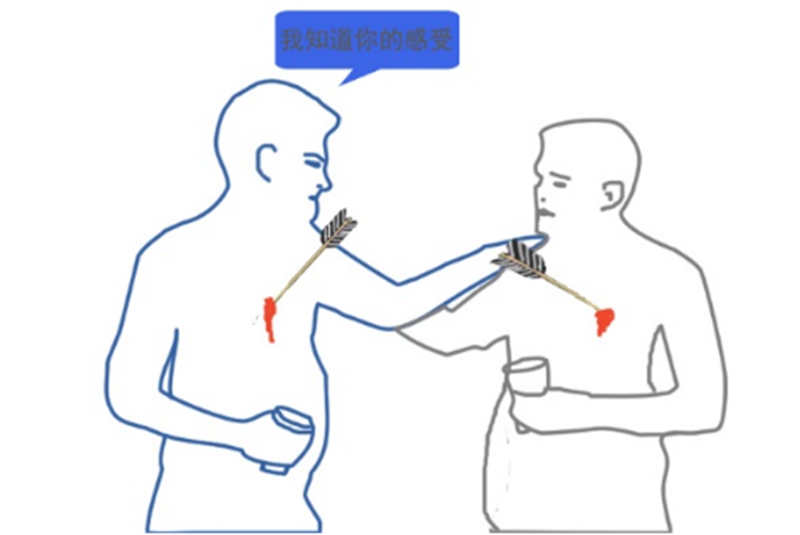

新冠患者在住院期间我们已经进行专业的心理干预,当下未出院病患也就是两位数,很快就要清零了,大量的康复患者也会陆续出院,这些心理问题将会暴露。因此,高度关注出院后康复患者的精神状况和社会现状刻不容缓。一方面,要理解他们,大家需要换位思考,以共情的思维让他们融入大家庭。一方面,需要医疗机构心理医生提供线上或线下心理咨询与科普宣传,加强患者随访,精准疏导,帮助患者共渡难关。一方面,要积极推介新冠病毒的有关知识,以科学客观的认知避免不必要的恐慌和担忧。

对于新冠痊愈者,我们要教导患者,坚信自己就是一个健康的正常人。比如足球运动员梅西,但这并不能阻止他依然是世界上最好的运动员。再比如武汉当年有6万多名的新冠感染者,他们都回归了正常生活,并没有感染任何人。

从免疫学角度而言,新冠患者康复后,身体的免疫系统能产生相应的抗体,这些抗体通过与新冠病毒结合来阻止病毒感染细胞,从而有助于避免再次染疫。最近一期《自然·微生物学》杂志上发表论文指出,感染新冠病毒10个月后,患者体内仍然存在抗体。虽然抗体可能随时间流逝而消失,但人体内仍会保有一定数量的特定“记忆B细胞”,它可以“记住”传染病原,当再次遇疫时,能够诱导免疫系统产生相同抗体。因此记忆反应是保护身体免于再次感染的特性。这些记忆B细胞的持续存在表明,当新冠患者再次暴露在病毒环境中时,人体能快速产生强大的抗体。

新冠痊愈者拥有足够的抗体,所以他们就不用担心自己的身体健康。只要调整好心态,就能坦然面对周围的环境。有报道让7位新冠康复者用一个词或者短语,概括疫情带给他们的东西。7位康复者给出的大多都是正面积极的如:团聚、感谢、架起沟通的桥梁、看到生命线、同舟共济。新冠痊愈者应对周围的歧视,需要一颗乐观、充满正能量的心,在期待他人的善待之前,首先让自己变得坚不可摧。切不可自暴自弃,采用极端的行为和语言。我们也看到很多新冠康复者更是为了救助更多的人,主动在康复之后自愿献血,加入志愿者的队伍,为抗击疫情贡献自己的力量。

关爱抗疫一线人员

一线抗疫人员特别是医务人员,在新冠病区工作期间,每个人均承担着繁重体力消耗和巨大心理冲击。一个班6个小时,再加上穿脱防护服和路途通勤时间,基本上在8个小时,在病区里除了本分的诊疗工作还承担病区的清洁工作,还要做好患者的起居、饮食和联络等照护任务。8个小时不吃不喝,非常辛苦!另外,医疗队员承受着自身感染的压力,整天在“病毒窝”里转,总怕“湿鞋”时。这种压力存在呈现持续性刺激和高强度叠加反复循环中,直至隔离结束。同时队员“两点一线”的枯燥工作环境少了平时许多祥和的氛围,也会产生一定的心理反差和扭曲。

有研究调查了16000多名医务人员,发现疫情期间45%医务人员有抑郁,34%有焦虑,22%有失眠,34%有应激症状,还有很多人有躯体化的症状。在抗疫期间,医务人员有长达1个月左右的两点一线生活,疫情结束后还会有隔离期。另有研究比较了亲身经历过隔离的人群和未经历隔离人群的心理状态。结果表明,隔离对人造成广泛的,长期持续的,实质性的心理影响。王太兰等对220名援鄂医务人员进行线上调查发现,援助重症患者的医护人员出现压力过大、入睡困难、抑郁悲伤、感觉麻木的比例高于援助非重症患者的医护人员,而女性医护人员比例高于男性。夏维等调查了新冠疫情一年后武汉一线医护人员脑功能和心理健康,发现仍有一部分医务人员受困于躯体化、抑郁和偏执。

如何关爱一线人员需要个人、家庭和组织的多方支持。首先医务人员要学会自我心理调适,让自己快乐地走出来!可以静下来总结总结自己的工作,写一点自己的疫线感受,也可以和别人交流讲出来。可以结合自己的爱好分散关注点,比如读一本陶冶情操的书、做一项出出汗的运动、听一曲优美的音乐等等。家人的团聚与温馨一定是一剂很管用的良药。而单位和组织的关心是绝不可以缺席的,我们也看到,很多单位通过不同形式在走访关心医疗队员的家人,解决一些实际困难,让队员切切实实的感受到组织的温暖,这种力量非常强大,要多做并大力提倡!疫线的组织更要密切关注队员的思想生活,也可以通过一些线上的活动,让队员全员参与,相互交流,每个人都要学会和懂得倾诉和倾听的作用。当然作为派出单位对队员的鼓励和肯定自然必不可少。

注重良好社会关系的回归与重构

社会关系是人们在共同的物质和精神活动过程中所结成的相互关系的总称,即人与人之间的一切关系。从关系的双方来讲,社会关系包括个人之间的关系、个人与群体之间的关系、个人与国家之间的关系;一般还包括群体与群体之间的关系、群体与国家之间的关系。社会关系的涉及面众多,主要的关系有经济关系、政治关系、法律关系等方面,良好的社会关系重构是一项系统性工程。

重大公共卫生事件直逼社会关系的审视和重构。新冠肺炎疫情在全球传播,不仅严重威胁着人民群众的生命安全,还冲击着社会治理结构与体系.西安的疫情防控值得我们从社会关系的角度去分析去应对。无论是新冠患者的救治,全覆盖的核酸检测,还是民众就医等问题的解决,有一些热度和讨论,众说纷纭,也是对个体与组织的实战应急考验,暴露出一些问题,亦在不断地改进和完善。具体到新冠患者出院回归这一问题上,人们急需重构良好的社会关系。

新冠患者回归遇到的困境需要要从政府、法律和制度层面共同破解。政府的各个部门需要进行协调,形成社会支持体系。由政府组织支持,在各种媒体及时发布健康信息,通过各种形式教育,向大众传递关于新冠的知识和科学的应对策略,也可以让民众设身处地理解新冠痊愈者所面临的困境。受到良好教育的社会环境与及时的社会支持,可以增加患者回归社会的信心,正向评价自己,减少歧视。法律工作者为新冠患者提供服务,让他们有强大的后盾,保障自己的权益。在网络世界里,对于那些污名化、极端语言暴力、可以有负责任的媒体工作者来澄清事实,与之对抗,同时采取措施让施暴者得到相应的惩罚。多项措施并举,让公众谨言慎行,让新冠痊愈者能够顺利的回归生活。

总之,西安这次新冠疫情给整个城市和人民群众的日常生活带来了极大的影响,虽然消灭了疫情,但全社会回归到正常状态仍面临不小的挑战,政府、社区和和专业人士需要共同努力,帮助人们重返社会。(作者为西安交大二附院党委书记 巩守平)

作者简介:

巩守平,汉族,中共党员,一级主任医师(二级岗位)、教授,医学博士、博士研究生导师。国家公立医院党建工作专家组成员。任西安交通大学第二附属医院党委书记,兼任西安交通大学纪委委员、医学部党工委委员。

中华医学会创伤学分会第九届委员会常务委员,中国康复医学会颅脑创伤康复专业委员会第一届委员会副主任委员,《西部医学杂志》、《临床神经外科杂志》、《中国医学伦理学杂志》常务编委、编委,陕西省康复医学会常务理事,陕西省康复医学会颅脑损伤专业委员会副主委,陕西省医学会/医师协会神经外科分会常委,陕西省卫生思想政治工作促进会副会长,曾任陕西省医学会神经外科学会青年委员会副主委,中华医学会西安市神经外科学会常委,陕西省、西安市青年联合会委员和常委。热爱神经外科学医疗教学科研工作,多次参加突发公共卫生事件和地质灾害紧急救治工作,指导多名硕士、博士研究生和博士后研究生工作,发表论文多篇,被评为西安交大医学部名医和名师。获得多项陕西省教学、科研成果。不断关注并开展医学伦理、医学人文、医院文化等研究,主持陕西省医院文化研究中心工作。先后荣获2020年“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”“陕西省师德标兵”“西安市劳动模范”“陕西省抗击新冠肺炎疫情最美医务工作者”“最美逆行者”“中国好医生、中国好护士”抗疫特别人物,全国第四届“白求恩式好医生”。

编辑:媛媛