刘宇轩,一个平时喜欢读书、喜欢弹尤克里里的初二年级同学。在父母眼里,她是个开朗活泼、学习上进的好孩子。在她的世界观中,抗击疫情的逆行者们又有怎样的故事?带你走进刘宇轩的世界…

明灯依旧

致璀璨光芒下的“守灯人”们:

你们好!谢谢你们!

在寂静安详的长江上,每天晚上7点,横亘两岸的武汉长江二桥上都会准时亮起“武汉加油”“中国加油”“致敬抗疫英雄”字样的灯光。暖色的灯光给冰冷的铁索镀上一层明亮的温情,盏盏倔强地傲然屹立在桥边的路灯以微黄的光芒为少之又少的过桥车辆悄然照亮前路,红、粉、紫色的绚烂光影为大桥染上暖意,缤纷的微光映在夜幕笼罩下的浩浩长江之上,在漆黑冰冷的江水中点溅出一座色彩幻光的桥,轻轻淡淡荡漾着彩光,于悄悄扩散中化为静谧。

很难想象,这幅温暖而平和的画面是处于疫情中心的武汉的一景。诚实的说,当我看到那幅跨越两岸的巨幅彩画时,心中于一刹那间满溢了浓浓的好奇与感动。这是谁在做?为什么?仔细了解,是一位名叫温瑞的哥哥,他是武汉这座桥上唯一留下来的“守灯人”。

为了在疫情防控期间守好这座桥,他在桥下的一间简单板房里住了一个月了。每天晚上准点亮起的灯光,不只是他的工作,也是在这空寂的桥与江上唯一相伴相随的朋友。

在他自拍的视频里,他说他快一个月没听到除了自己以外的人说话了。他说话的时候笑着,是调侃自己的语气,正走在长风凛冽的江边,呼呼刮过的风似乎把话也吹走了, 切割得难以听清。他戴着大大的口罩和安全帽, 帽子下露出来的黑发有点乱, 黑框眼镜下的双眸熠熠生辉, 双眼周围裸露的皮肤在寒风的吹拂下微微发红。在他的背后,是烁烁的灯光和寂静的大桥,远方还有几栋同样闪着微光的大楼。

他笑着, 我的心却因他的话语而微微发涩。他的坚守, 保证桥上的灯亮着, 全工作着, 是职责所在, 也是他的心之所向。

“我守护灯光, 就是守护这座城,灯光能给这座城市带来信心。”温瑞说。

除了他, 在偌大的武汉市区里, 还有无数个守灯人”在调试着设备, 望着光影流转的高楼大厦街头巷陌。在空无一人的夜晚的武汉街道上,灯盏盏点明了, “武汉加油”“中国必胜”,一句句一字字, 在幢幢高楼上条条刻刻, 闪烁着城市的生机, 鼓舞看人们的心灵, 激荡着民众的心绪, 映照出武汉的神魂。

明亮的灯,指引着人们。这里虽然封了城, 但在一栋栋居民楼的窗边都有无数双眼睛在注视着点亮的武汉。你们, 不止是温瑞, 还有在武汉的, 在茫茫华夏大地上坚持着的无数位“守灯人”们, 用璀璨的明光为迷雾中彷徨的人点亮希望的灯, 告诉我们“精神在, 力量就在, 梦想就在”。

希望在明光化剑刺破黑暗的那一刻, 我们可以去近距离地看一看你们守护着的盏盏明灯。你们用明光点燃每个人心中的希望, 让我们有了力量, 有了梦想。谢谢你们!

君不见碧江顷顷燃彩光, 桥字相映点温暖! 千灯耀此间!

君不见阡陌交通灯依旧, 何方犹有亲人守! 等花满城阙!

君不见此方美, 人美, 灯光依旧!

此致

敬礼

一个望向明灯的人:宇轩

本文作者系陕西省西安高新一中初中校区2021届创新(1)班学生刘宇轩

指导老师:赵文艺

我们是“00后”

致千千万万个像我一样的“00后”:

你们好!

在这一次抗击疫情的过程中,我们也许不能冲在前线,但我们已经长大了。我们这一代“00后”,所有人都已经过了什么都不懂的年纪,明白在这危难之际该做什么。我们在抗击疫情中可能没法像90后的哥哥姐姐们奔赴前线支援工作,但我们也在努力做力所能及的事。我们希望,以我们的力量,加在一起去改变现状。

一位比我大一点的姐姐,她叫厉方,是一位社区志愿者。

她的行动源于她的母亲。她的妈妈方艳华女士从大年初一开始坚守岗位,一直在社区防疫的第一线。厉方姐姐在天天见到母亲繁忙工作后也自愿去付出自己的一份力量,她加入了社区志愿者中。从那时开始,她戴着口罩在社区里奔波的身影就成为冬日里美丽的一道风景线:她天天为社区里的隔离户送菜,在小区出入口拿着体温枪为出入的人们监测体温,给社区工作着的叔叔阿姨们送饭……

她为什么要做这些?她的行动是为了什么?她说:

“我为我的妈妈自豪,以后我也要成为一名党员,为国家做贡献!”

她在这漫漫抗击者中只是几十亿分之一,但她作为一个志愿者工作的“00后”未控制疫情蔓延作出了自己的贡献。她的班主任说了一句话,我觉得这句话可以放在千千万万个“00后”的身上,因为我们都做到了:

“疫情犹如一面镜子,让我们看到青年大学生也可以用自己稚嫩的肩膀担负起属于自己的责任。”

同样也是一位花季少女,有一位叫郑家美惠的姐姐,她在合肥庐阳负责城管宣传工作,用画作记录下抗疫前线的感人画面。

在她的画作里,我们可以看到兢兢业业工作的医生们,笑着眉眼弯弯的护士们,举着大拇指鼓励病人的医护人员们。他们大都被厚重的防护服遮挡得只留下一双漂亮的眸子,但我却从这一双眼睛中,看到了他们的满含笑意,看到了他们的肃穆紧张,看到了他们的坚持不离。她的画作几乎全为墨色,手术室里白衣的医护人员,冷白色的灯,灰墨色的墙,在强烈的对比中将紧张手术的肃穆感体现的淋漓尽致;沉着的面容,微皱的眉头,一身白袍,医生们的身影与面容同样感人,遮去三分之二面庞的白色大口罩让他们显得苍白而冷静,瘦削的背影被宽大的白袍笼住,背后湿透了的衣贴在身上。

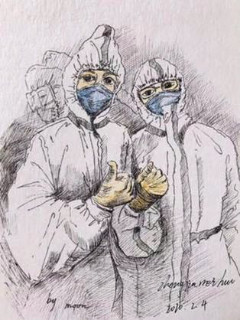

另一幅是少有的有彩色参与的画作中,画了两位全副武装的医生。虽有彩色,但仍以灰墨色为主。片片阴影勾勒出防护服的样子,灰蓝色的口罩,淡黄色的手套,大大的赞与含笑的双眸,是他们最美的样子。

在那里,日日面临生死离别的医院里,她静静地站着,看着眼前的场面,或许无法改变,但这不决定她只能束手旁观。她拿起了画笔,放好了本子,在这个白色的天地中游走,记录让自己泪染双颊的画面,记录让自己变得开怀的画面,记录这一切的一切。从日夜坚守的医生,到寸步不离的护士;从微笑不弃的病患,到一同守护的同事,她在笑容与泪水中记录下抗疫前线的一天天,用自己稚嫩的画作鼓励亿万的人们坚持下去。

与此同时,她也用自己的行动让人们,病人们和医生们开行起来。她为他们唱歌、跳舞,和他们聊天、交流,这个“举镜能照,坐下能写,上台能讲,遇事能上”的全能女孩子用她自己的方式为抗疫前线工作者们加油,用自己的一份力量来作出努力。

还有一位另辟蹊径,睿智多才的北大学长佘金燚,这个斯文聪颖的大哥哥凭借着自己一分学问来为社区抗疫支援力量。他做了很多,从每天早上8点到晚上6点甚至深夜坐在小区门口测体温登记,入户调查生活状况,发放与防疫有关的宣传资料,为街道编发微信来讲疫情防控的最新消息与暖心故事。他只是一位大二的学生,但他做了更多,撑起了社区防疫的坚实防线,他以少年之身扛起自己的责任,无怨无悔。

现在的我们,可能不能像他们一样冲到前线去,可能也没法为防疫去做一位检查者,但我们要记住的是——我们也可以!我们在尽自己的一份力。上一次非典我们还未出生或尚且幼小,这一次新冠我们懂事尽力帮忙,而在未来我们也将成为栋梁。也许现在的我们面对疫情会哭会慌会彷徨,但我们也会努力担负起自己的责任!请记住,我们是“00后”!

此致

敬礼

千千万万个尽力抗疫的“00后”中的一员:刘宇轩

2020年2月22日

本文作者系陕西省西安高新一中初中校区2021届创新(1)班学生刘宇轩

指导老师:赵文艺

我终于读懂了你们

致所有以全力防控疫情的医护人员们:

你们好!

从去年十二月开始,那只无形的手就在无声无息间扼住了我们的咽喉。一个半月之后,冬天依旧,春节将至,而那层悄然弥漫在所有人身上的黑雾也变得愈发浓重。

我还依稀记得,最早好像是在春节刚刚到来的时候,从武汉爆发的新型冠状病毒肺炎疫情一下子蔓延到了全国各地。本来乐观的消息好像在一夜间消失了,每个人的口中似乎都有了有关疫情的消息。街上的人少了,少的几乎没有了;蓝白色的口罩遮住了一张张忧虑的面容:我才突然发现,啊,疫情已经这样严峻了。

从不知何时,也许是在几乎整个人间都在忙碌时,正迈出第一步的医生护士们已经走上了抗击的最前沿。现在的我,翻起一月前的新闻,才恍然发现,你们竟已在那么早的时候就已走进了病房,带起了口罩和护目镜,穿上了全副武装的防护服。在这之前,我对医生职责的理解还是很简单的,治病救人,仅此而已。而在这之后,当我看到眼眶红红的医生妻子在即将奔赴武汉的时候与她的丈夫深情的拥抱之时,当我看到那一张张医生护士们的笑脸之时,当我听到稚子用软软的声音说“挺住,武汉” 之时,当我听到从这片大地的四面八方奔来的道道白衣身影的加油声之时——我终于读懂了他们的悬壶济世,他们的救人安民。

他们的笑容,是不惧不畏的淡然,是不离不弃的深情,是在身边人的鼓励下耳濡目染的微抿;他们的泪水,是前路未卜的茫然,是佳节分别的惶然,是在面对伤痛病患时抹不掉的忧心。他们不是只身入世了无牵挂的神灵天使,他们只是在疫情来临之时为了整个社会,不,可能只是为了救治那一个,两个人,为了自己这个职业所赋予的责任,才放下了自己,挑起了救治他人的担子。他们不是不会怕,他们也有在誓师之时与亲人握手时眼眶红红的样子,他们也有在与亲人对望时眼中留不住的一滴泪水。他们也只是人。他们同样知道,他们不是一个人在孤军奋战,这整个社会都在他们的背后,为他们做着源源不断的支持。

还记得前几天,我在新华网上听见了一首歌。歌的名字很单纯,《挺住,武汉》。只有四分半钟的小小视频,无法录下所有奔赴到前线的白衣身影,但一个个或悲或喜的面庞却都阐释出了为医者的真谛。他们身着统一的医护服,整个人可以看到的只有那一双眼睛。伏在丈夫肩头眼眶红红的女医生,在几天后见到时,她已经可以微笑着在白色的病房里有条不紊地查房急救了。他们的大爱与无私,让我终于读懂了这个职业。

在以前,我对医生这个职业半有敬畏,半有不然;而在这之后,我却突然发现,你们的坚毅果敢。谢谢你们为所有的人们所做出的一切!正是你们所做的一切,才让我终于读懂了你们,和历史上千千万万个悬壶行善的医者。

谢谢你们!加油,我们永远是你们最坚固的后盾!

刘宇轩

2020年2月2日

本文作者系陕西省西安高新一中初中校区2021届创新(1)班学生刘宇轩

指导老师:赵文艺

编辑:薛瑜